Zur Förderung von Studierenden der im GKM vernetzten Institute verleihen wir erstmals in 2026 einen Essaypreis für herausragende studentische Arbeiten (in zwei Kategorien).

„Starter“ – für Hausarbeiten aus den ersten Semestern bis zum B.A.-Abschluss bzw. bis zur Zwischenprüfung

„Advanced“ – für Bachelorarbeiten und Hausarbeiten auf Masterstudium-Niveau

Die Ehrung der PreisträgerInnen findet auf der GKM-Mitgliederversammlung im Wintersemester 2026/27 statt. Es winken Urkunde und Münster-Gutscheine.

Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden, die im Sommersemester 2025, Wintersemester 2025/26 oder Sommersemester 2026 an einem der im GKM vernetzten Institute eine Hausarbeit oder Bachelorarbeit abgegeben haben.

Eine Bewerbung ist nur auf Vorschlag der/des Lehrenden bzw. Betreuenden möglich.

Deadline der Einreichung: 30. September 2026.

Die Texte müssen als pdf-Dokument eingesandt werden an gkm@uni-muenster.de.

Bei Fragen zum Essaypreis wenden Sie sich an Dr. Nikola Moustakis.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, 7. Mai 2026, 18 Uhr c.t. in der Evangelisch-Theologischen Fakultät statt (ETh 102).

Für Promovierende und fortgeschrittene Masterstudierende der Universität im Bereich der Theologien und der Religionsforschung gibt es die einzigartige Gelegenheit, ein Paper auf der Spring Conference von NOSTER (Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion) zu halten, die vom 15. bis 17. April 2026 in Münster stattfindet. Dies wird durch ein Memorandum of Understanding zwischen dem GKM und NOSTER ermöglicht.

Es gibt zwei Formate: Conference presentation 45 min (20 min Präsentation, 25 min Diskussion) und – für Promovierende und Studierende im fortgeschrittenen Stadium ihrer Qualifikationsarbeit – Senior Peer Review 60 min (10 min Präsentation, 20 min Response, 30 min Diskussion).

Eine Anmeldung ist noch bis zum 26. Februar möglich.

Stellen Sie Thesen Ihrer Arbeit zur Diskussion und kommen Sie mit anderen Forschenden im Bereich der Theologien und Religionsforschung aus den Niederlanden und Deutschland ins Gespräch!

Im Centrum für Geschichte und Kultur des östlichen Mittelmeerraums (GKM) sind sämtliche Altertumswissenschaften der Universität Münster vernetzt: von A wie Altorientalistik bis Z wie Zyperninstitut. Unter den beteiligten Disziplinen sind neben den Historien besonders die Vielzahl an antiken Philologien, Archäologien sowie christliche und islamische Theologie und Judaistik herauszustellen.

Das GKM ist eine Keimzelle des Exzellenzclusters "Religion und Politik", der nun in der dritten Förderphase ist. Neben dem Schwerpunkt Religion sind unsere Mitglieder drittmittelstark bei archäologischen Forschungsprojekten und im Bereich der Textforschung.

Mit dem interdisziplinären Masterstudiengang "Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraums (AKOEM)" und der Promotionsschule "Münster School of Ancient Cultures (MSAC)" wird das Netzwerk auch für die Lehre aktiviert.

Wir sind ...

Im Wintersemester bieten die im GKM vernetzten Seminare und Institute wieder Vortragsreihen mit Münsteraner und auswärtigen Referierenden an. Einige Veranstaltungen sind auch hybrid bzw. via Zoom geplant.

Herzliche Einladung!

Wir berichten regelmäßig von unseren archäologischen Feldforschungsprojekten in der Türkei, in Griechenland, Israel, Jordanien, Armenien, im Irak und Sudan.

Die aktuellen Berichte und Interviews können sie hier lesen.

Wir planen für das Sommersemester 2026 das Projektseminar "Raum und Räumlichkeit als Prisma in der Erforschung des antiken östlichen Mittelmeerraums" für Young Researchers am GKM.

Welche Forschungsmöglichkeiten bieten "Raum und Räumlichkeit" und welche aktuellen Theoriedebatten sind damit verbunden?

Viele von uns beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise – etwa archäologisch, historisch, theologisch, philologisch – mit dem Thema "Raum". Ziel ist es, in einen Austausch zu kommen sowie laufende Projekte und Forschungsarbeiten in einen interdisziplinären Diskurs zu bringen. Weitere Infos zu der Veranstaltung gibt es im HISLSF unter der Veranstaltungsnummer 014229.

Bei Interesse in der Geschäftsstelle melden.

Konflikte und Auseinandersetzungen gefährden das menschliche Miteinander nicht nur heute – ihre Spuren reichen tief in die Vergangenheit. Archäologische Funde und Befunde belegen, dass Gewalt und Krieg seit jeher Teil der Menschheitsgeschichte sind. Die öffentliche Ringvorlesung mit eingeladenen Gästen fokussiert auf die Archäologie von Konflikten, wobei die Analyse von Schlachtfeldern ebenso dazu gehört wie die mit Kriegen einhergehenden Plünderungen. Das Thema besitzt nicht nur interkulturelle Relevanz, sondern trägt auch zur Theorie kollektiver menschlicher Gewalt bei.

Ort: hybrid (F2 im Fürstenberghaus, Domplatz 20-22 und per Zoom)

Nächster Vortrag: 26. Januar mit MICHAEL MEYER (Belin).

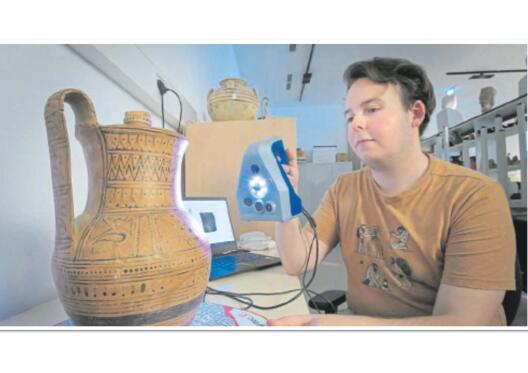

Im Archäologischen Museum der Universität Münster werden mit Hilfe eines 3D-Scanners virtuelle Kopien erstellt. Die eingescannten Objekte können von Expert:innen auf der ganzen Welt genutzt werden. Dier ersten Gefäße, Münzen, Abgüsse und Steinfragmente wurden schon erfasst. Sie können nun digital beliebig gedreht sowie von allen Seiten betrachtet werden und geben so weit mehr Informationen als die Originale. Einen Einblick in das neu einigerichtete 3D-Labor des Archäologischen Museums gibt ein Image-Film der Universität.

Das 3D-Labor befindet sich im Erdgeschoss des Archäologischen Museums. Interessierte Besucher können durch eine Glasscheibe den Studierenden bei der Arbeit zuschauen.

Viel Spaß beim Anschauen des Films ... oder kommen Sie doch einfach einmal persönlich im 3D-Labor am Domplatz vorbei.

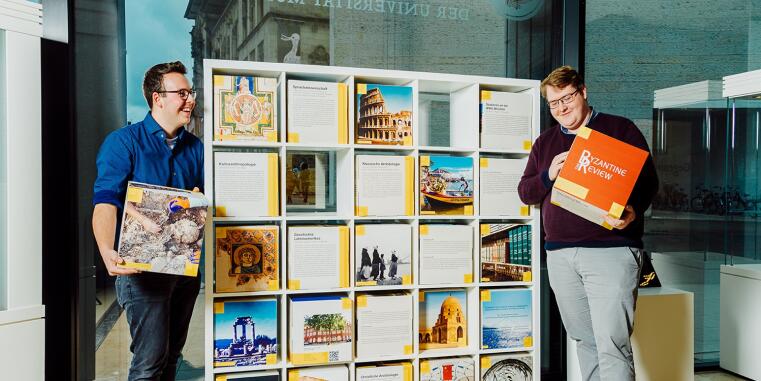

Die globale Welt wandelt sich schnell und ständig. Die hohe Dynamik ist eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Bewaffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung sind nur drei der gesellschaftlichen Probleme, für die es Lösungen braucht. Einen Beitrag dazu leisten die "Kleinen Fächer" in den Geisteswissenschaften.

In der Sonderausstellung "WeltWeit Unverzichtbar. Kleine Fächer für große Themen" zeigten wir im Archäologischen Museum der Universität Münster, wie sich globale Phänomene besser verstehen lassen. Inzwischen ist diese Sonderausstellung zu einer digitalen Ausstellung geworden, die kontinuierlich erweitert wird.

Dokumentations- und Analysekitts, Multimediareportagen und online-Lernplattformen: Digital Humanities ist für die Altertumswissenschaften ein hochdynamisches Forschungsfeld, das die Erkenntnisinteressen der Geistes- und Kulturwissenschaften mit den datenverarbeitenden Verfahren der Informatik verbindet.

Digitale Arbeitsweisen, Methoden und Techniken können wissenschaftliche Arbeiten erheblich ver- einfachen und beschleunigen. Dadurch sind ganz neue Fragestellungen möglich. Digitale Technologien spielen gerade in den Archäologien eine stetig wachsende Rolle, die in den Projekten der Universität Münster zum Einsatz kommen.

Die Digitalisierung von Texten, die Erarbeitung komplexer digitaler Editionen und die Herstellung maschinell analysierbarer Korpora sind eine Grundlage zukunftweisender Forschungen in den Text- wissenschaften. Die digitale Technologie unterstützt Prozesse, die zuvor in mühsamer Handarbeit durchgeführt werden mussten. Bei der Präsentation und Publikation des Materials bietet Digitalisierung neue Möglichkeiten, die insbesondere auch der Öffentlichkeit Forschungsergebnisse besser zugänglich machen.

Diese Entwicklungen in der altertumswissenschaftlichen Forschung und Lehre an der Universität MÜnster zielen darauf ab, dass die Studierenden ein Verständnis für Digitalität erwerben, das sie handlungsfähig macht in Bezug auf neue Technologien und die damit verbundenen Veränderungen in den geisteswissen- schaftlichen Disziplinen.