Willkommen beim Netzwerk "Archäologie/Diagonal"

Archäologie Diagonal ist ein 2011 gegründetes Netzwerk archäologischer Wissenschaften an der Universität Münster, welches im gegenseitigen Austausch an der Rekonstruktion vergangener Lebenswelten von Nordeuropa bis in die Sahara, von der iberischen Halbinsel bis Südasien in einem Zeitraum von der Sesshaftwerdung des Menschen bis ins Mittelalter arbeitet. Dem Netzwerk haben sich mittlerweile über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher archäologischer Disziplinen angeschlossen.

Die Universität Münster erweist sich hierbei als außerordentlich produktiver Standort, da hier nahezu alle archäologischen Wissenschaften vertreten sind, die national und international eng vernetzt sind.

Die nächste AD-Sitzung findet am 14. Oktober 2024 um 18 Uhr c.t. im RS 2 (Hofhörsaal) statt.

"Neues aus der Alten Welt - Der Podcast zum antiken Mittelmeerraum" - Folge 24

Seit dreißig Jahren ist Prof. Dr. Janoscha Kreppner bei Großgrabungsprojekten in Syrien und im Irak dabei. Lotta Dümeland und Pina Klemme gehen den Stationen seiner Forschung in einer wenig friedlichen Region nach, in der es noch viel Neuland für die Archäologie gibt. Und wieder einmal wird deutlich, dass die Peripherie gar nicht so unbedeutend war und die kleinsten Funde manchmal die spektakulärsten sind.

... Aber wie bekommt er Laser-Scanner und Drohnen durch den Zoll und wie erhält er für sein Equipment dann Strom im Zagros-Gebirge?

Münze des Monats Juli

Auf den ersten Blick erscheint diese Münze wie ein gewöhnlicher römisch-republikanischer Denar, doch bei genauerer Betrachtung kommen Zweifel auf, denn die Legende ist offensichtlich nicht lateinisch.

In Material, Größe, Gewicht und Erscheinungsbild gleicht die Münze hingegen römisch-republikanischen Denaren, doch stellt sie tatsächlich eine für lange Zeit letzte Kampfansage italischer Städte und Stämme an die (Münz-)Hoheit Roms dar.

SiegerInnen des TdMA-Quiz stehen fest

ANDREAS JOHANNES ist glücklicher Gewinner von zwei Eintrittskarten in das LWL-Museum für Archäologie und Kultur (Foto). Gewonnen hat er die Tickets, die ihm im Archäologischen Museum der Universität überreicht wurden, beim Quiz zum Tag der Münsteraner Archäologien am 4. Mai 2024. Wir bedanken uns beim LWL-Museum für die Unterstützung und die Bereitstellung der Karten. Dort ist noch bis zum 18.08.2024 die Sonderausstellung "Modern Times" zu sehen.

Das Tagespraktikum bei der Stadtarchäologie geht an EMMA JAEKER.

Die beiden Sonderbände "Antike Welt" gehen an LUKAS WALLRAFF.

Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Spaß mit den Gewinnen.

Archäologie in Münster - das ist irgendwie auch "rocket science"

# Neue NADAW-Podcastfolge #

Angelika Lohwasser und Torben Schreiber sind zu Gast in der aktuellen Podcastfolge von "Neues aus der alten Welt".

Im Gespräch mit Felix Schäfer und Nikola Moustakis spannen sie einen Bogen von der Gründung des Netzwerks A/D bis zum Tag der Münsteraner Archäologien 2024 und von der Begeisterung der kleinen ForscherInnen bei der Mitmachgrabung im Q.UNI Camp zu hochkarätigen Feldforschungsprojekten der Münsteraner WissenschaftlerInnen.

So gibt es schon einmal einen Vorgeschmack auf das Event am 4. Mai.

Herzliche Einladung

Am SAMSTAG, 4. MAI wird das Fürstenberghaus (Domplatz 20-22) von 10 bis 17 Uhr zum Schauraum der Münsteraner Archäologien.

Wer sich für aktuelle Forschungsergebnisse interessiert, wird sicher in unserem Vortragsprogramm und in unserer Posterausstellung fündig. Wen die Schätze vergangener Zeiten locken, sollte sich einer der Führungen durch das Archäologische Museum anschließen! Oder man probiert an einem der Aktionsstände moderne Methoden selbst aus und taucht mit VR-Brille in vergangene Welten ein.

Wir freuen uns insbesondere auch auf Studieninteressierte und bieten an diesem Tag Studienberatungen zu unseren Bachelor- und Masterprogrammen an.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Hier gibt es weitere Informationen.

Virtual Realtity-Ausstellung

Den herodianischen Tempel in Jerusalem kann man heute nicht mehr besuchen, da er im Jahr 70 n. Chr. durch die Römer zerstört wurde. Vom 19. Januar bis zum 26. Februar 2024 kann man aber zumindest virtuell durch diesen eindrucksvollen Bau gehen. Im Archäologischen Museum wird eine VR-Station aufgebaut, die von Wissenschaftlern der Universität Tübingen entwickelt wurde. So können Besucher als Avatar erleben, wie zur Zeit Jesu im Heiligtum mit Geld umgegangen wurde: vom Umtausch an den Geldwechslertischen, der Zahlung von Tempelsteuern bis hin zum Kauf von Tauben als Opfertieren.

Die Öffnungszeiten des Archäologischen Museums sind: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr; jeden zweiten Freitag im Monat bis 24 Uhr.

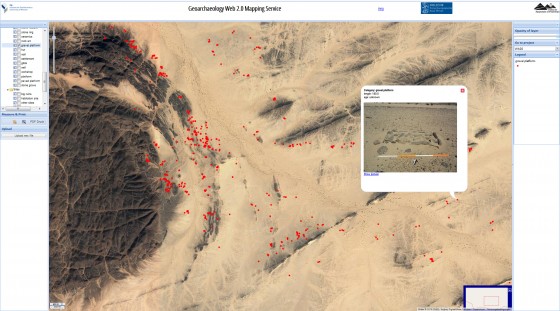

Wisad Pools & Wadi al-Qattafi, Black Desert Jordan: Late Neolithic Islands Beyond the Edge of the Land

Der Klimawandel ist kein neues Phänomen: 7.500 v. Chr. wurden fast alle neolithischen Dörfer in Palästina und im Jordantal verlassen, und die Bewohner wanderten massenhaft in das Hochland ab, wo sie "Megasites" von noch nie dagewesener Größe gründeten.

Einhergehend mit einer zwei Jahrhunderte andauernden Dürre zogen viele Bewohner ostwärts in die Wüste, wo eine neue Jagdstrategie reichlich Ressourcen für eine zuvor unerreichte Bevölkerungsgröße bereitstellte: der Bau riesiger Fallen, um ganze Gazellenherden zu fangen.

Pofessor GARY ROLLEFSON wird in seinem Vortrag am Montag, 22. Januar um 18 Uhr c.t. über die Ausgrabungen in zwei Wüsten-Megastätten - Wisad Pools und Wadi al-Qattafi - sprechen.

Archäologie zwischen Trümmern. Neue Forschungen in der spätassyrischen Hauptstadt Ninive

Seit 2019 erforscht ein Team der Universität Heidelberg zwischen Trümmern der heutigen Großstadt Mosul im Nordirak Paläste der spätneuassyrischen Hauptstadt Ninive. Nachdem Truppen des sogenannten Islamischen Staates (IS) im Sommer 2014 die nordirakische Stadt erobert hatten, sprengten sie die berühmte Moschee mit dem Grab des Propheten Jonas. Professor Miglus wird in seinem Vortrag am Montag, 15. Januar um 18 Uhr c.t. über die Ausgrabungen in der durch den Krieg zerstörten Stadt Mosul berichten und über die Ruinen eines riesigen spätassyrischen Militärpalastes, der unter der Moschee entdeckt wurde.

Archiv in Doliche (Osttürkei) freigelegt

Bei der diesjährigen Feldforschungskampagne hat das Team um Prof. Dr. Michael Blömer und Prof. Dr. Engelbert Winter von der Forschungsstelle Asia Minor wieder einen bedeutenden Fund gemacht. In der antiken Stadt Doliche - im Südosten der Türkei gelegen - wurde das städtische Archiv freigelegt. Zudem konnten mehr als 2.000 Siegelabdrücke, die zum Verschluss von Schriftstücken dienten, geborgen werden. Zwar gab es Archive zur Verwahrung von Dokumenten in jeder Stadt, bisher wurde aber erst eine Handvoll Archivbauten des Römischen Reiches identifiziert.

Start der Ringvorlesung "Archäologie am Limit"

Am 20. November startet die Vorlesungsreihe "Archäologie am Limit" mit einem Vortrag des Marburger Archäologen Prof. Winfried Held. Sein Vortrag mit dem Titel "Unter Wasser. Geschichte, Themen und Methoden der Maritimen und Nautischen Archäologie" beginnt um 18.15 Uhr im Hörsaal F2 des Fürstenberghauses und ist auch über Zoom zu verfolgen (Meeting-ID 624 7015 9662, der Kenncode 438993).

Winfried Held, Geschäftsführender Direktor des Archäologischen Seminars der Universität Marburg, ist an dem türkisch-deutschen Survey "Küsten der Karischen Chersones" beteiligt, das Methoden der Unterwasser- und Landarchäologie mit der Meeresgeologie verbindet. Das Gebiet zeichnet sich durch seine zahlreichen und gut erhaltenen antiken Ruinen und Fundstellen aus, die inzwischen von modernen Bau- und Tourismusaktivitäten bedroht sind.

Die Vorlesungsreihe des Netzwerks "Archäologie Diagonal" bietet unter anderem Einblicke in eine antike Bergbaukatastrophe, Forschung in den Alpen und Archäologie zwischen Trümmern.

Körperbilder und Körperpraktiken in den Religionen

Der Körper ist seit jeher Bestandteil der Praktiken und Vorstellungen von Religionen weltweit. „Menschen drücken religiöse Ideen über den Körper aus. Geist, Gedanken und Glauben sind unsichtbar, sie lassen sich jedoch über den materiellen Körper nach außen projizieren. So drücken Kopfbedeckungen, Schmuck oder Tätowierungen religiöse Vorstellungen und Zugehörigkeiten aus.“, sagt die Ägyptologin Prof. Dr. Angelika Lohwasser vom Exzellenzcluster „Religion und Politik“ an der Universität Münster. Die Fallbeispiele, die auf der Tagung diskutiert werden, reichen von altägyptischen Ritualen über Körperpraktiken im frühmittelalterlichen Al-Andalus und magische Praktiken der Frühneuzeit.

Die Tagung dient der Vorbereitung der Ausstellung „Religion und Körper. Von der Antike bis heute“, die der Exzellenzcluster von Oktober 2024 bis Februar 2025 im Archäologischen Museum und im Bibelmuseum der Universität Münster zeigt.

Den Festvortrag „Gott und Körper. Einige ungewohnte Perspektiven aus der jüdisch-christlichen Tradition“ hält am Montag (13.11.2023, 19.00–20.00 Uhr) der evangelische Theologe Prof. Dr. CHRISTOPH MARKSCHIES, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.

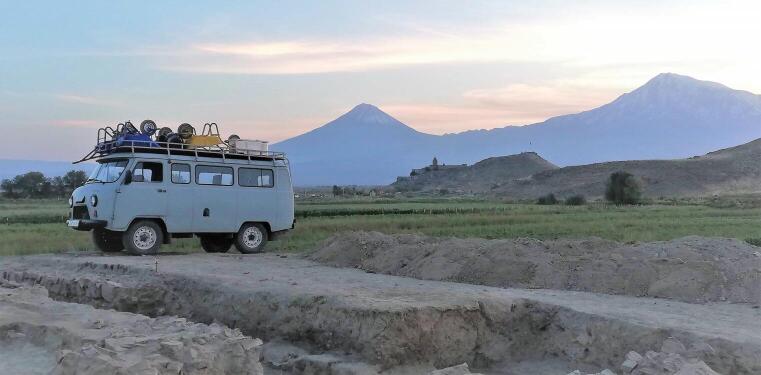

AUF GRABUNG: Die Feldforschungskampagnen der Münsteraner Archäolog:innen

Die Universität Münster hat derzeit archäologische Feldforschungsprojekte in Armenien, Bulgarien, Griechenland, Ägypten, Israel, in der Türkei, im Irak und im Sudan. Jetzt in der vorlesungsfreien Zeit werden diese Projekte vor Ort fortgesetzt.

Auch Studierende fahren in diesem Sommer wieder mit und erweitern ihre Kenntnisse durch praktische Erfahrungen. Und der mobile 3D-Scanner sowie anderes technisches Equipment wird ebenfalls mit im Gepäck sein.

Die Projekte und Erwartungen stellen wir ab Anfang September in unserer Reportage "Feldforschungen 2023" vor.

Münster als Produktionsort im Mittelalter

Am Tag des Offenen Denkmals (10. September 2023) zeigt das Archäologische Museum gemeinsam mit der Stadtarchäologie Münster eine Studioausstellung zum Thema "Münster als Produktionsort im Mittelalter". Die Stadtarchäologie wird von 11 bis 12 Uhr, von 13 bis 14 Uhr und von 15 bis 16 Uhr im Archäologischen Museum vor Ort sein und ausgewählte Funde vorstellen. So fräste man in den zahlreichen Werkstätten der Knochenschnitzer Rosenkranzperlen oder Knöpfe aus Knochenplatten oder fertigte Kämme, Nadeln, Messergriffe und vieles mehr. Abfälle einer solchen Werkstatt wurden beispielsweise nahe dem Buddenturm oder an der Salzstraße geborgen.

Das Museum ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

"Neues aus der Alten Welt - Der Podcast zum antiken Mittelmeerraum" - Folge 15

Mehr als 25 Jahre Forschung in der Türkei

Welche logistischen Herausforderungen sind eigentlich bei einer internationalen Großgrabung zu meistern?

Dies skizzieren Prof. Dr. Engelbert Winter und Prof. Dr. Michael Blömer vor dem Hintergrund ihrer seit vielen Jahren durchgeführten Forschungsprojekte in der Südosttürkei. Zentral sind dabei die Grabungen in der antiken Stadt Doliche und dem nahegelegenen Heiligtum des Iuppiter Dolichenus.

Aktuell nutzen die beiden ihre umfassenden Kenntnisse zudem für die Dokumentation von Schäden an Kulturgütern in der durch das Erdbeben im Februar 2023 völlig zerstörten Region Adyiaman.

Archäologie-Wochenende beim Q.UNI Camp

Am 10. und 11 Juni sind die Archäologischen Fachschaften wieder beim Q.UNI Camp der Universität Münster aktiv dabei.

An diesem Wochenende wird auf dem Gelände hinter dem Schloss eine Mitmachgrabung eingerichtet. Kinder und Jugendliche können hier unter fachkundiger Anleitung Keramik, Perlen und Knochen ausgraben. Und diese anschließend dokumentieren, bestimmen und auswerten.

Für die Studierenden ist diese erlebnispädagogische Veranstaltung eine Möglichkeit, wissenschaftliche Inhalte und Methoden zielgruppenspezifisch zu vermitteln.

Herzliche Einladung!

"Neues aus der Alten Welt - Der Podcast zum antiken Mittelmeerraum" - Folge 14

Hannah und Lotta haben die Ägyptologin und Sudanarchäologin Prof. Dr. Angelika Lohwasser zu Gast. Sie berichtet von ihren Grabungen in der sudanesischen Wüste, wo sie enge Kontakte zu einheimischen Kollegen aufgebaut hat, die momentan unter der Kriegssituation leiden. Hannah, die über das Zertifikatsstudium "Digital Humanities" in diesem Semester zum Podcast-Projekt gestoßen ist, interessiert insbesondere wie die Digitalisierung die Arbeit einer Archäologin verändert und erleichtert. Außerdem diskutieren die Studierenden mit Frau Lohwasser über einen ethisch reflektierten Umgang mit menschlichen Überresten in Museen.

Der Podcast ist auf den gängigen Streamingplattformen zu finden und über die Homepage des GKM abzrufen.

Archäologin Angelika Lohwasser und ihr Team verlassen Sudan kurz vor Ausbruch der Kämpfe

"Neues aus der Alten Welt - Der Podcast zum antiken Mittelmeerraum" - Folge 12

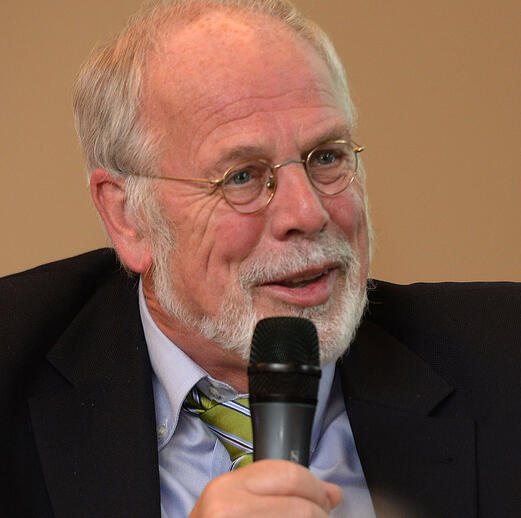

Lotta und Emre haben den Münsteraner Seniorprofessor Prof. Dr. Peter Funke im Gespräch. Der Althistoriker diskutiert mit den Studierenden die Überwindung von Gewalt in antiken Gesellschaften. Inwiefern dabei Erinnern und Vergessen eine Rolle spielen können, veranschaulicht er an dem Konzept der "Amnestie", das es bereits in der Antike gab.

Daneben stellt der beeindruckend vernetzte und umtriebige Wissenschaftler auch andere historische Inhalte vor: wie die University of Cyprus gegründet wurde, wie die Studiengänge EMCC und AKOEM zustande gekommen sind oder wie bereits vor mehr als zwanzig Jahren E-Learning in der Alten Geschichte umgesetzt wurde.

Der Podcast ist auf den gängigen Streamingplattformen zu finden.

Altertumswissenschaftler sprechen über Erdbeben in Türkei & Syrien

Seit 1997 untersucht die WWU-Forschungsstelle Asia Minor die Hinterlassenschaften der antiken Stadt Doliche nahe der türkischen Metropole Gaziantep. Das Grabungsgebiet des Forschungsprojekts und das Grabungshaus, in dem sie während der Grabungskampagnen wohnen, befinden sich nur wenige Kilometer entfernt von dem Epizentrum der schweren Erdbeben, die am Montag (6.2.2023) die Türkei und Syrien erschüttert haben. Sophie Pieper hat mit Projektleiter Prof. Dr. Engelbert Winter und Grabungsleiter Prof. Dr. Michael Blömer über die Situation vor Ort gesprochen ... zum Interview

WWU-Pressestelle zu Besuch auf der Grabung in Doliche

Seit mehr als 25 Jahren gräbt die Universität Münster nun schon in Doliche. Jedes Jahr im Sommer fährt eine Gruppe von Archäolog:innen der Forschungsstelle Asia Minor an diesen Ort in der Südost-Türkei, um die antike Stadt und das nahegelegene Heiligtum des Jupiter Dolichenus freizulegen. Mit imposanten Ergebnissen!

In diesem Jahr hat Sophie Pieper von der Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit die Ausgrabung bei einem Besuch vor Ort beobachtet. Sie berichtet in der November/Dezember-Ausgabe der Unizeitung "wissen.leben" von einem typischen Arbeitstag.

Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts eröffnet Ringvorlesung "Cultural Heritage"

Im Wintersemester bietet das Netzwerk "Archäologie Diagonal" die Ringvorlesung "Cultural Heritage. Herausforderungen globalen Kulturerhalts" an. Das kulturelle Erbe ist Zeugnis der menschlichen Schaffens- und Schöpfungskraft und wird deshalb geschützt, erhalten und dokumentiert. Es kann politisch instrumentalisiert werden, schwebt in latenter und oft eklatanter Gefahr, ist aber für Identitätsbildung und Partizipation fundamental. Die Ringvorlesung beschäftigt sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten von "Cultural heritage".

Eröffnet wird die Vorlesungsreihe durch einen Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Fless, der Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin. Das Deutsche Archäologische Institut ist auf fünf Kontinenten in über 350 Projekten archäologisch tätig und damit nicht nur eine der ältesten, sondern auch größten Institutionen der Archäologie überhaupt. Viele der münsteraner Forschungsprojekte der Altertumswissenschaften kooperieren mit dem DAI, und so ist es uns eine große Ehre, dass Frau Fless als Präsidentin des DAI in unserer Ringvorlesung den Auftakt macht. Sie spricht zu dem Thema "Public engagement in archaeology: Zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Kulturgutrettung".

Zeit: Montag, 24. Oktober, 18.15 Uhr c.t.

Ort: F2 (Fürstenberghaus, Domplatz 20-22) und hybrid: Zoom-ID 624 7015 9662, Kenncode 438993

Angelika Lohwasser in Akademie der Wissenschaften aufgenommen

Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz hat die Ägyptologin Prof. Dr. Angelika Lohwasser als neues Ordentliches Mitglied der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse aufgenommen.

Die Akademie ist eine überregionale Vereinigung von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Literatur und Musik. Sie ist ein Ort des Dialogs, in dessen Mittelpunkt der disziplinenübergreifende Austausch steht, und trägt auf diese Weise zur Bewahrung und Förderung des kulturellen Erbes bei.

Neben der WWU-Ägyptologin wurden fünf weitere Mitglieder neu in die Akademie aufgenommen.

Wir gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung.

Warum sterben Städte?

Der Archäologe Achim Lichtenberger hat Bedingungen für Resilienz von Städten untersucht unnd zeigt, wie hilfreich dafür ein Blick in die Geschichte ist. Ein internationales Forschungsteam unter Federführung der Universitäten Aarhus und Münster untersucht seit 2011 die antike Stadt Gerasa (Jordanien). Die Archäologen gehen dabei auch der Frage nach: Weshalb bedeutete das Erdbeben 749 n. Chr. das Ende der Stadt Gerasa, die lange Zeit resilient gewesen war?

Archäologische Zeitmaschine in Münster - Bielefeld - Bocholt - Siegen - Dortmund

Die LWL-Altertumskommission für Westfalen und die LWL-Archäologie laden zu einer virtuellen Zeitreise ein: Dazu schicken sie im August und September eine "Archäologische Zeitmaschine" auf die Reise durch Westfalen. Der Stand mit der Zeitmaschine wandert vom 8. August bis zum 10. September in fünf Innenstädte (Münster, Bielefeld, Bocholt, Siegen, Dortmund). Die Besucher:innen erleben mit Spezialbrillen Kurzfilme in "Virtual Reality"-Qualität zu drei archäologischen Fundstätten in Westfalen-Lippe. In virtueller Realität (VR) geht es für jeweils drei Minuten in die Jungsteinzeit, die Römerzeit und ins Mittelalter.

Stationen sind Münster (Arkaden) Montag 8.8. bis Samstag 13.8.2022 // Bielefeld (Loom) Montag 15.8. bis Samstag 20.8.2022 // Bocholt (Arkaden) Montag 22.8. bis Samstag 27.8.2022 // Siegen (City Galerie) Montag 29.8. bis Samstag 3.9.2022 // Dortmund (Thier Galerie) Montag 5.9. bis Samstag 10.9.2022

Mit dabei am Stand: der "DeLorean"-Sportwagen aus dem Kult-Kinofilm "Zurück in die Zukunft" (1985).

Wir wünschen gute Reise!

Studierende machen antike Räume mit VR-Brillen erlebbar

3D-Technologie hat für die Archäologie in den letzten Jahren stark an Popularität zugenommen. Um unsere Studierenden an diese Entwicklung heranzuführen, wurde bereits im Wintersemester 2020/21 auf Initiative von Professor Kreppner die Lehrveranstaltung "Modellierung von virtuellen Rekonstruktionen in der Archäologie" gestartet. Zunächst wurden Theorien und Methoden der wissenschaftlichen archäologischen Rekonstruktion vermittelt. Dann führte Sebastian Hageneuer von der Universität Köln in die Nutzung der Modellierungssoftware Cinema 4D ein. Der zweite Teil des Seminars fand in Form von Gruppenprojekten statt, bei denen die Teilnehmer:innen eigene Ideen etnwickelten und umsetzten. Anfang August wurden die Ergebnisse nun erlebbar. Im Senatssaal der Universität tauchten die Studierenden mit VR-Brillen in die von ihnen virtuell rekonstruierten Objekte und Räume ein. Sie waren begeistert davon, Altertum auf diese Weise zu erleben.

Umweltbelastung schon in der Antike: Funde aus Gerasa belegen Schwermetalle im Boden

Umweltverschmutzung ist aktuellen Forschungen zu Folge kein Phänomen der Moderne. Schon in der Antike litten Menschen beispielsweise unter Bleivergiftungen. Die Römer nutzten das Schwermetall in großem Stil als Material für Wasserrohre und mitunter sogar zum Süßen von Wein. Archäologen und Geologen der Universitäten Münster, Aarhus, St. Andrews und Stirling haben nun entdeckt, dass sich im Umfeld mittelgroßer antiker Städte über Jahrhunderte hinweg bereits viele kleine Mengen des Schadstoffs im Boden angesammelt haben. Zwar geschah die Umweltzerstörung noch nicht im gleichen globalen Maßstab wie heute, verseuchter Boden und belastetes Trinkwasser machten jedoch auch schon damals krank.

Seit 2011 forscht ein deutsch-dänisches Team des „Jerash Northwest Quarter Project“ unter der Leitung von Achim Lichtenberger aus Münster und Prof. Dr. Rubina Raja aus Aarhus in der antiken Stadt Gerasa auf dem Gebiet des heutigen Jordanien. Immer wieder wunderten sich die Forscher über die Belastung des Bodens mit Schwermetallen, denn Bleirohre wurden in Gerasa nur sehr selten entdeckt, ebenso wenig gab es dort Metallindustrie oder Bergbau. Neu bei der archäologischen Erforschung ist, dass handwerkliche und alltägliche Aktivitäten in den Blick genommen wurden, also kleinste Verursacher. Prof. Dr. Achim Lichtenberger vom Institut für Klassische Archäologie bringt es auf einen Nenner: "Das Prinzip Kleinvieh macht auch Mist, galt schon damals." Eine Studie zeigt nun, dass alltägliche Aktivitäten wie die Herstellung und Nutzung von Metallgegenständen für die hohen Schwermetall-Belastungen verantwortlich waren. Nicht einzelne Großproduzenten haben diese Umweltverschmutzung verursacht, sondern zahlreiche Kleinaktivitäten, die auf eine hohe Bevölkerungsdichte und Urbanisierung zurückzuführen sind.

„Die Kontaminationspfade spiegeln eine langfristige menschengemachte Umweltverschmutzung auf lokaler und regionaler Ebene seit der Römerzeit wider“, unterstreichen die Autoren der Studie, die im Juni in der internationalen Online-Fachzeitschrift der Public Library of Science „PLOS ONE“ veröffentlich wurde. Sie fordern, dass die alltägliche städtische Nutzung und Wiederverwendung von Schwermetallquellen künftig bei historischen Untersuchungen mitberücksichtigt werden.

Virtuelle Forschungsreise zu den Ausgrabungen auf dem Oymaağaç Höyük (Türkei)

Photogrammetrische 3D-Dokumentation von Nassholzfunden aus Oymaağaç Höyük / Nerik

Woher kommt das hochwertige transparente Glas der römischen Kaiserzeit?