Auf der Basis vieljähriger Datenreihen aus den Biodiversitäts-Exploratorien der DFG wird in dieser Arbeit erstmals für verschiedene trophische Gruppen gezeigt, dass ein räumliches Nebeneinander verschiedener Landnutzungsintensitäten es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, robuste Schlussfolgerungen über die Effekte zeitlicher Veränderung der Landnutzungsintensität auf die Biodiversität im Grünland zu ziehen.

Die Studie ist das Ergebnis einer umfangreichen mehrjährigen Synthesearbeit an der verschiedene in Biodiversitäts-Exploratorien tätige Arbeitsgruppen aus Deutschland und der Schweiz beteiligt waren. Prof. Dr. Lena Neuenkamp, die Erstautorin der Studie, war seit 2022 am ILÖK in der Arbeitsgruppe Biodiversität und Ökosystemforschung als wissenschaftliche Assistentin tätig, bevor sie im April 2025 dem Ruf auf eine Juniorprofessur für Biodiversität und Ökosystemrenaturierung an die Universität Bielefeld folgte. Die Arbeiten an dieser extrem aufwändigen Analyse begannen bereits während einer Postdoc-Phase von Lena Neuenkamp an der Universität Bern und konnten schließlich in diesem Jahr in Münster und Bielefeld abgeschossen werden. Wir beglückwünschen Lena zu dieser herausragenden Publikationsleistung und freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit u.a. im Rahmen des Botanik-Kernprojekts der DFG Biodiversitäts-Exploratorien, das wir gemeinsam in diesem Jahr einwerben konnten.

Originalpublikation:

Lena Neuenkamp, Hugo Saiz, Noelle Schenk, Markus Fischer, Nico Bluethgen, Martin Gossner, Norbert Hölzel, Valentin Klaus, Till Kleinebecker, Daniel Prati, Sebastian Seibold, Nadja Simons, Wolfgang Weisser, Eric Allan, Caterina Penone: Congruent direction but different magnitude of biodiversity response to land use intensification in space and time. Nature Ecology & Evolution. DOI: 10.1038/s41559-025-02896-0.

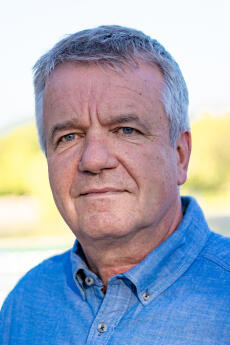

Das Institut für Landschaftsökologie trauert um sein Mitglied, den emeritierten Universitätsprofessor für Klimatologie Dr. Otto Klemm, der am 25. August 2025 im Alter von 66 Jahren verstorben ist.

Otto Klemm wurde am 27.05.1959 in München geboren. Ab 1978 studierte er an der Universität Bayreuth - im ersten Jahrgang überhaupt - den damals neu geschaffenen Studiengang Geoökologie, den er 1984 mit dem Diplom abschloss. Ebenfalls in Bayreuth erfolgte 1988 die Promotion zum Thema „Säure/Base- und redoxchemische Simulation des Verdampfens von Niederschlagswasser von Fichtennadeln“. Das Thema war im Kontext des sogenannten „Waldsterbens“ zu dieser Zeit politisch hoch relevant und mag eine der Wurzeln sein, weshalb Otto Klemm seine Forschungsergebnisse immer an deren Bedeutung für die Gesellschaft gemessen hat; andererseits war ein Thema gesetzt, das ihn in seiner weiteren akademischen Laufbahn nie mehr losgelassen hat: die Nebelforschung. Von 1989 - 1991 verbrachte er im Anschluss an die Promotion in Bayreuth eine PostDoc-Phase in den USA an der University of Delaware und der University of New Hampshire, bevor er von 1991 bis 1996 als Leiter der Arbeitsgruppe Flugzeugmessungen am Fraunhofer Institut für Atmosphärische Umweltforschung (IFU) in Garmisch-Partenkirchen forschte. Diese Erfahrungen sowohl in den USA und auch jene aus der Atmosphärenforschung vermochte er seinen Studierenden mit einer großen Wirkkraft zu vermitteln und so das Verständnis für komplexe atmosphärische Zusammenhänge zu fördern. Die Habilitation zum Thema „Anthropogenes Schwefeldioxid in der Atmosphäre: Oxidation in der wässrigen Phase, Transport in der Troposphäre“ erfolgte dann 1996 wieder an der Universität Bayreuth, wo er von 1996 bis 2002 als wissenschaftlicher Angestellter und Oberassistent am Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung (BITÖK) tätig war. Im Jahr 2002 folgte er einem Ruf auf die Professur für Klimatologie am Institut für Landschaftsökologie der Universität Münster, wo er für über 22 Jahre wirkte. Im Oktober 2024 schied er auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Dienst aus, um sich an neuer Wirkungsstätte als Professor an der National Central University in Taoyuan, Taiwan, verstärkt der von ihm seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft betriebenen Nebelforschung widmen zu können.

Nach seiner Berufung an die Universität Münster übernahm er im Institut für Landschaftsökologie bereits 2004 das Amt des Geschäftsführenden Direktors, das er bis 2014 inne hatte. Eng verbunden mit dieser langjährigen Tätigkeit war eine sukzessive Modernisierung des Instituts hin zu quantitativen Methoden, drittmittelbasierter Forschung, Peer-review-Publikationen und Internationalisierung, eine Entwicklung, die von Otto Klemm angestoßen und maßgeblich befördert wurde. Ohne diese klugen Weichenstellungen wäre das Institut bezüglich internationaler Sichtbarkeit, Publikations- und Drittmittelstärke nicht auf dem heutigen Stand.

Sein eigenes wissenschaftliches Werk umfasst über 150 Publikationen in peer-reviewten internationalen Fachzeitschriften mit Schwerpunkten auf den Gebieten Nebel- und Aerosolforschung, Mikrometeorologie, Lufthygiene und Stadtklima. Am Institut für Landschaftsökologie betreute er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst insgesamt 19 Promotionen. Viele dieser Promovendinnen und Promovenden sind heute an Universitäten und Forschungseinrichtungen oder in leitender Funktion in Behörden und Firmen tätig.

Die Selbstverwaltung der Universität war für ihn ein hohes, nicht selbstverständlich von der Gesellschaft gewährtes Gut, und so setzte er sich wo er konnte für die Arbeit in den Selbstverwaltungsorganen ein. Dementsprechend engagierte er sich über seine Tätigkeit am Institut hinaus – teils in leitender Funktion – in zahlreichen Gremien der Universität wie z.B. in Rektoratskommissionen, der Kommission für die Verwendung von Studiengebühren oder dem Tenure-Board für Juniorprofessuren. Otto Klemm war von 2016 bis 2020 Prodekan für Personal und Finanzen am Fachbereich 14 Geowissenschaften. Auch dort wirkte er in den fachbereichsinternen Kommissionen und Ausschüssen mit – seine Expertise und seine Geradlinigkeit waren dort Weg weisend.

Otto Klemm war ein leidenschaftlicher Hochschullehrer und bei den Studierenden aufgrund seiner engagierten Lehre außerordentlich geschätzt und beliebt. Nicht nur die Studierenden der Landschaftsökologie und der Geographie, sondern insbesondere auch Lehramtsstudierende erfuhren dort seine Wertschätzung und Zuwendung. Mehrfach organisierte er logistisch extrem aufwändige Exkursionen mit Studierenden in das von ihm so geliebte und intensiv beforschte Taiwan, die den Studierenden einzigartige Einblicke in die faszinierende Natur und Kultur dieses Landes boten.

Hervorzuheben ist darüber hinaus sein frühes und diesbezüglich wegweisendes Engagement im Bereich des Wissenschaftstransfers. So war er für 7 Jahre von 2012 bis 2018 Vorsitzender des von ihm gegründeten Klimabeirats der Stadt Münster und engagierte sich während der CORONA-Pandemie als Sachverständiger für Aerosolpartikel.

Das Institut für Landschaftsökologie und die Universität Münster sind betroffen über seinen frühen Tod. Wir verlieren mit Otto Klemm einen erfolgreichen, extrem engagierten und leidenschaftlichen Hochschullehrer und Wissenschaftler, dessen kluge Weichenstellungen auch in Zukunft fortwirken werden. In unserer Trauer und Anteilnahme sind wir bei Familie und Angehörigen.

Prof. Dr. Norbert Hölzel

Prof Dr. Tillmann Buttschardt

Prof. Dr. Sascha Buchholz

Auch in diesem Sommersemester findet wieder die ILök Graduate Conference statt, bei der Absolvent*innen ihre Abschlussarbeiten präsentieren. Das Programm steht nun fest und kann hier nachgelesen werden.

Uns erwartet ein spannendes Programm aus Vorträgen und wissenschaftlichen Postern mit anregenden Diskussionen.

Wir sind gespannt auf alle Beiträge und freuen uns auf einen lehrreichen und entspannten Abschluss des Semesters!

Am Donnerstag, den 26.06.2025 um 18:00 Uhr hält Dr. Jan Ole Kriegs (Institut für Landschaftsökologie) im Hörsaal des GEO 1, Heisenbergstraße 2, anlässlich der Ernennung zum Honorarprofessor seine Antrittsvorlesung.

Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag zum Thema:

„Vom Pleistozän zum Anthropozän: Regionale Säugetierfauna im Wandel”

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Anschließend lädt Jan Ole Kriegs zu einem Empfang im Lichthof des GEO 1 ein.

Zur Planung wird um Anmeldungen gebeten.

Im Rahmen der Universitätsreihe „Mein Studi-Job an der Uni“ wurde unser MSc-Landschaftsökologie-Student Vincent Flemming kürzlich in der Unizeitung wissen|leben (Ausgabe 3, Mai 2025) vorgestellt. Seit Ende 2023 unterstützt er die AG „Biosphere-Atmosphere Interaction“ mit großem Engagement – im Labor, am Schreibtisch und bei spannenden Außeneinsätzen im Feld. Der Artikel bietet einen authentischen Einblick in seinen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Er ist hier verfügbar.

Am 06.02.2025 fand die Abschlussveranstaltung des Projektes „Kohlenstoffvorräte und Stoffumsatzprozesse in nordrhein-westfälischen Naturwaldzellen“ der AG Bodenökologie und Landnutzung in Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, statt. In insgesamt sieben Vorträgen, Diskussions- und Kaffeerunden stellten die Kooperationspartner*innen und Absolvent*innen des Projektes das Forschungsprogramm der Naturwaldzellen in Nordrhein-Westfalen vor und präsentierten die neuesten Ergebnisse zur Kohlenstoffspeicherung und den sie beeinflussenden Prozessen.

Wir bleiben auf die Abschlussarbeiten gespannt und haben uns sehr über die rege Teilnahme an der Veranstaltung gefreut!

Der Abbau von Rohstoffen wie Sand und Kies stellt einen starken Eingriff in Ökosysteme dar. Gleichzeitig können Abbaustätten Lebensraum für wertvolle Artengemeinschaften bieten. Damit ihr Potenzial besser genutzt werden kann, hat die AG Biodiversität und Ökosystemforschung mit den Partnern des Projekts GiBBS ein gemeinsames Handbuch für ein ganzheitliches Biodiversitätsmanagement in der Baustoffindustrie veröffentlicht.

Die aktuelle Pressemeldung dazu ist hier zu lesen.

Das Handbuch kann über diesen Link direkt als pdf-Version heruntergeladen werden.

Im Rahmen des Verbundprojekts BiCO2 wurde unter Mitwirkung von Wissenschaftler*innen des ILÖKs ein Praxishandbuch erstellt, das die Auswirkungen waldbaulicher Handlungsoptionen auf die ober- und unterirdische Biodiversität und die Kohlenstoffspeicherung im Wald aufzeigt. Dabei werden die zu erwartenden Effekte für verschiedene Artengruppen, Bodeneigenschaften und waldbauliche Parameter dargestellt und konkrete Umsetzungsempfehlungen sowie Fördermöglichkeiten der jeweiligen Maßnahmen aufgeführt.

Die digitale Version können Sie hier herunterladen.

Neben der digitalen Version sind auch gedruckte Exemplare beim ILÖK erhältlich.

Ein Team aus 3 Arbeitsgruppen am ILÖK hat in einer aktuellen Studie die Trends der Feuchtigkeitsbedingungen in europäischen Mooren untersucht – basierend auf Satelliten-Zeitreihen über die letzten vier Jahrzehnte. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Anstieg der Feuchtigkeit in den borealen und ozeanischen Regionen Europas, während Moore in den gemäßigten und kontinentalen Regionen verstärkte Trockenheitstrends zeigen. Besonders bemerkenswert ist die hohe räumliche Heterogenität der Feuchtigkeitstrends auf lokaler Ebene, auf denen nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels, sondern auch die Effekte des Managements deutlich werden.

Die Studie ist hier zu finden.

Zum 01.10.2024 trat Prof. Dr. Otto Klemm am ILÖK in den Ruhestand. Der Geoökologe kam 2002 vom Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemförschung (BITÖK) nach Münster. Er baute in Münster das Arbeits- und Forschungsfeld Klimatologie auf und setzte damit wesentliche Akzente für eine grundlagen- und evidenzbasierte zeitgemäße Landschaftsökologie. Als langjähriger Geschäftsführender Direktor des ILÖK trug er maßgeblich dazu bei, dass das Institut und der Studiengang Landschaftsökologie so breit aufgestellt und insgesamt so erfolgreich ist. Die von ihm aufgebauten Forschungsfelder in der Nebel- und Aerosolforschung sowie der Stoffaustausch zwischen Atmosphäre und Oberfläche basierten auf Otto Klemms klarer analytischer Herangehensweise, der (mess)technischen Akribie sowie einer strikten Wissenschaftlichkeit. Nicht nur dafür wurde er von seinen Studierenden und den Kolleginnen und Kollegen am Institut sehr geschätzt. Bereits vor seiner Pensionierung gab er den Impuls, das Forschungsfeld Klimatologie durch eine neue Arbeitsgruppe am ILÖK zu erweitern. In der Folge wird die Klimatologie am ILÖK daher in Zukunft als AG "Biosphere-Atmosphere Interaction" weitergeführt.

Auch international baute er ein Netzwerk auf, insbesondere mit Forschungseinrichtungen in Taiwan, die er wiederholt besuchte und wo er vielfältige Forschungen durchführte. Daher setzt sich Otto Klemm keinesfalls nun zur Ruhe. Im Gegenteil: Er hat die Postition als "Chair Professor" an der National Central University, Department of Atmospheric Sciences, in Taiwan angetreten und wird dort weiterhin wissenschaftlich tätig sein.

Für seine weitere Arbeit wünscht ihm das ILÖK Freude, Schaffenskraft und alles Gute.

Professor Mana Gharun, from the Biosphere-Atmosphere Interaction Research Group, took part in the first Summer School on “Assessment of Tropical Forest and Soil Resources” in Fort Portal, Uganda. She taught participants about soil greenhouse gas fluxes and how to measure them with low-cost sensors. The event was a joint effort, organized with colleagues from ETH Zürich (Switzerland), Ghent University (Belgium), the University of Augsburg (Germany), the Kyaninga Forest Foundation (Uganda), and Mountains of the Moon University (Uganda).

Ein neues Paper aus dem BIODESERT-Konsortium hat es auf den Titel der aktuellen Ausgabe von NATURE geschafft. Norbert Hölzel und Frederike Velbert haben zu dieser Studie umfangreiche Daten und vegetationsökologische Expertise von neun Untersuchungsflächen in den Steppen- und Halbwüsten Zentral-Kasachstans beigesteuert. Im Artikel wird anhand eines globalen Datensatzes erstmals gezeigt, dass Pflanzen in Trockengebieten sich jenseits eines kritischen Grenzwerts der Aridität durch eine unerwartet große Diversität funktionaler Merkmale auszeichnen.

Link zum Artikel: Gross, N., Maestre, F.T., Liancourt, P. et al. Unforeseen plant phenotypic diversity in a dry and grazed world. Nature 632, 808–814 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07731-3

Link zum Podcast: https://www.nature.com/articles/d41586-024-02578-0

Auch im Sommersemester findet wieder die diesjährige Ilök Graduate Conference statt, bei der Absolvent*innen ihre Abschlussarbeiten präsentieren. Das Programm steht nun fest und kann hier nachgelesen werden. Uns erwartet ein spannendes Programm aus Vorträgen und wissenschaftlichen Postern mit anregenden Diskussionen.

Wir sind gespannt auf alle Beiträge und freuen uns auf einen lehrreichen und entspannten Abschluss des Semesters!

Das Institut für Landschaftsökologie trauert um einen seiner Wegbereiter, Prof. em. Dr. Karl-Friedrich Schreiber, der am 27. Mai 2024 im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Unser Dank und Mitgefühl gilt auch seiner Familie, mit der wir uns in der Trauer verbunden fühlen.

Karl-Friedrich Schreiber wurde am 9. Januar 1926 in Deutsch-Krone/Pommern im heutigen Polen geboren. Ab 1949 studierte er an der Universität Hohenheim Agrarwissenschaften. Bereits im ersten Semester hatte ihn die Begeisterung gepackt, mit der der damals in Hohenheim lehrende Vegetationsökologe Heinz Ellenberg die Entwicklung der Kulturlandschaft zeichnete, was ihn dazu bewog, Pflanzenbau mit den Fächern Botanik und Bodenkunde in den Fokus seines Studiums zu rücken. Ebenfalls in Hohenheim erfolgte 1961 die Promotion zum Thema „Standortbedingte Variation der Glatthaferwiesen in Südwestdeutschland“ und in 1968 dann die Habilitation, bei der wohl erstmals in Deutschland eine venia legendi für Obstbau und Landschaftsökologie vergeben wurde. 1973 folgte Karl-Friedrich Schreiber dem Ruf auf den damals neu eingerichteten Lehrstuhl für Landschaftsökologie an der Universität Münster, den er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1991 innehatte.

Karl-Friedrich Schreiber war stets ein begeisterter Hochschullehrer. Sein Engagement galt, unter Betonung praktischer Aspekte, insbesondere einer verstärkten Integration biologisch-ökologischer Disziplinen wie Vegetationskunde, Tierökologe und Bodenkunde in das Studium der Landschaftsökologie, welche damals noch als Teildisziplin der Geographie firmierte. Zusammen mit dem Kollegen Prof. Friedrich-Karl Holtmeier war er damit ein Wegbereiter des 1994 gegründeten Instituts für Landschaftsökologie, dessen Studiengänge sich bis heute einer ungebrochenen Nachfrage erfreuen. Der Erfolg dieser Neuausrichtung lässt sich daran ermessen, dass zahlreiche seiner Schülerinnen und Schüler heute in verantwortungsvollen Positionen in Umweltbehörden, Planungsbüros und Biostationen sowie in Universitäten und Fachhochschulen in ganz Deutschland tätig sind oder waren.

Ein Glanzstück seines wissenschaftlichen Schaffens sind zweifelslos die Brache-Versuche in Baden-Württemberg, welche von ihm im Jahr 1975 initiiert und bis vor wenigen Jahren aktiv begleitet wurden. Ein ähnlich groß angelegtes Managementexperiment wurde von ihm in den 1980er Jahren in Feuchtwiesen des Münsterlandes etabliert und bis vor wenige Jahren von seinem Schüler Dr. Peter Schwartze fortgeführt. Die Tatsache, dass diese aufwändigen Freilandexperimente über Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten und wissenschaftlich begleitet werden konnten, ist in erster Linie auch der zähen Beharrlichkeit und Überzeugungskraft des Initiators zuzuschreiben.

Karl-Friedrich Schreiber war Gründungsmitglied der Gesellschaft für Ökologie, der er mehrere Jahre als Präsident und Vizepräsident diente, sowie Mitherausgeber verschiedener Zeitschriften im deutschsprachigen Raum. Auch international hat er erheblich zum Renommee der Münsteraner Landschaftsökologie beigetragen, sei es durch enge und langjährige Kooperationen mit dem Arid Ecosystems Research Center an der Hebrew University in Jerusalem, als Vizepräsident der International Association for Landscape Ecology oder als Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift Landscape Ecology.

Das Institut für Landschaftsökologie verliert mit Karl-Friedrich Schreiber einen bis ins hohe Alter engagierten, stets bedacht agierenden und den Menschen zugewandten Kollegen, dessen kluge Weichenstellungen bis heute fortwirken.

Norbert Hölzel

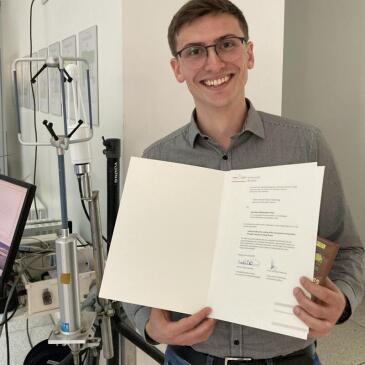

Im Rahmen des Geo.Science.Days am 14.05.2024 wurde der Jeannine-Böhmichen-Preis für das Jahr 2023 überreicht. Der Preis prämiert eine Bachelorarbeit, die unter anderem komplexe Sachverhalte aus der Landschaftsökologie klar und übersichtlich darstellt, eigenständig Fragen von hoher Originalität bzw. Aktualität aufwirft, vielschichtige Informationen übersichtlich aufbereitet oder den kreativen Gestaltungsraum von Studierenden aufzeigt.

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt hielt die Laudatio und überreichte die Preisurkunde an Hedda Lil Müller. In einem kurzen Vortrag präsentierte die Preisträgerin ihre Arbeit mit dem Titel: "Growth rate and microplastic uptake of fresh water ciliate Tetrahymena pyriformis at different microplastic concentrations" dem Publikum.

Wir gratulieren der Preisträgerin sehr herzlich!

Hier finden Sie die Zusammenfassung der Arbeit.

Letzte Woche nahmen zahlreiche Kolleg*innen aus dem Institut für Landschaftsökologie an der EGU 2024, der Generalversammlung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union, in Wien teil. Darunter waren u.a. Mitarbeitende aus den Arbeitsgruppen Biosphere-Atmosphere Interaction, Fernerkundung und Räumliche Modellierung, Rhizospähren-Biogeochemie sowie Ökohydrologie und Stoffkreisläufe.

Unsere Studentin Elisa Jordan, die Landschaftsökologie im Bachelor studiert, präsentierte die Ergebnisse ihrer Bachelorarbeit aus der AG Biosphere-Atmosphere Interaction mit dem Titel "Assessing extreme temperature volatilities across Germany between 1990 and 2022". Die Präsentation wurde als "Highlight" einer Session zu Land-Atmosphäre-Interaktionen und Klimaextremen gekennzeichnet.

Die zwei im Wintersemester ausgefallenen Termine des Ilök-Kolloquiums werden nachgeholt. Die neuen Termine finden Sie hier. Die Vorträge finden, wie immer, jeweils um 18 Uhr c.t. im Hörsaal des Geo1 statt. Die Vorträge werden auf Englisch mit englischsprachigen Folien gehalten.

Am Dienstag, 07.05.24 referiert Dr. Jörg Bendix von der Universität Marburg zum Thema "Machine learning in fog climatology, ecology and nowcasting –the ultimate approach?".

Der zweite Termin findet abweichend am Montag, dem 13.05.24 statt. Vortragen wird Dr. Daniel Graeber von UFZ Magdeburg über „Through The Stoichiometric Lens: Decoding Freshwater Ecosystem Responses to Anthropogenic Macronutrient Shifts“.

Unsere erste ILÖK-Graduiertenkonferenz fand am 2. Februar statt. Die Konferenz umfasste vielfältige Themen, mit insgesamt 13 Postern und 9 Präsentationen unserer Masterstudierenden, die ihre Projekte und Abschlussarbeiten präsentierten. Wir möchten allen Teilnehmer*innen, Session Chairs und Vortragenden für ihren Beitrag zum Erfolg dieser Konferenz danken. Es war eine lebendige Veranstaltung, die spannende Präsentationen und Diskussionen ermöglichte. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Vortrags- und Posterpreise: Robin Maares und Fabian Karwinkel!

Save the Date: unsere nächste ILÖK Graduiertenkonferenz wird am 19. Juli 2024 stattfinden.

Interdisziplinäre Wissenschaftszusammenarbeit ist wichtig für erfolgreiche Forschung und die Etablierung von jungen Wissenschaftler*innen. Doch manchmal hakt es - woran liegt es?

Mit diesem Thema beschäftigen sich Erica Mc Gale (Uni Lausanne) und Lena Neuenkamp aus der AG Biodiversität und Ökosystemforschung in diesem Artikel. Sie stellen fest, dass es noch mehr Informationen zu den Hürden der Zusammenarbeit braucht. Dazu haben sie einen kurzen Fragebogen erstellt und bitten herzlich um Ihre Teilnahme.

So können sie in einer Folgestudie den Hürden der Zusammenarbeit detaillierter auf den Grund gehen. Es wird nicht mehr als 10 Minuten dauern und geschieht anonymisiert.

Hier ist der Link zum Fragebogen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

PD Dr. Ute Hamer wurde zur Außerplamäßgen Professorin ernannt.

Am 13. Okotber erhielt sie nach ihrer Antrittsvorlesung zum Thema Bodenökologie und die Bewertung von Bodenqualität von Dekan Prof. Dr. Dr. Hölzel die Ernennungsurkunde.

Das ILÖK gratuliert sehr herzlich und wünscht ihr alles Gute. Seit diesem Wintersemester können die Studierenden im M.Sc. Landschaftsökologie nun auch ein neues Wahlmodul zum Thema Bodenökologie belegen.

Die Lokalzeit Münsterland des WDR berichtete am 17.7.23 über die Mikroplastikuntersuchungen in den Rieselfeldern von Münster. Das Team um Dr. Friederike Gabel (ILÖK) und Prof. Dr. Bodo Philipp (Institut für Molekulare Mikrobiologie und Biotechnologie) untersuchte das Vorkommen und die Verteilung von Mikroplastik im Vogelparadies der Rieselfelder. Dabei zeigte sich eine sehr deutliche aber heterogene Belastung durch Mikroplastik. Welche Auswirkungen dies auf die dort lebenden Tiere hat, bedarf noch weiterer Forschung.

Zu dem Bericht geht es hier.

Im Rahmen des Geo.Science.Days am 15.06.2023 wurde der Jeannine-Böhmichen-Preis für das Jahr 2022 überreicht. Der Preis prämiert eine Bachelorarbeit, die unter anderem komplexe Sachverhalte aus der Landschaftsökologie klar und übersichtlich darstellt, eigenständig Fragen von hoher Originalität bzw. Aktualität aufwirft, vielschichtige Informationen übersichtlich aufbereitet oder den kreativen Gestaltungsraum von Studierenden aufzeigt.

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt hielt die Laudation und überreichte die Preisurkunde an Isabelle Walgath. Sie erhät die Auszeichnung für ihre Bachelorarbeit mit dem Thema: Die Effektgröße von unterschiedlich breiten Gewässerrandstreifen auf den ökologischen Zustand eines landwirtschaftlich geprägten Fließgewässers.

Wir gratulieren der Preisträgerin sehr herzlich!

Wildpflanzen können sich bei landwirtschaftlicher Vermehrung verändern:

Eine neue Studie untersucht die schnelle Domestizierung von Wildpflanzen, die für Renaturierungszwecke landwirtschaftlich vermehrt werden.

Urbanes Gärtnern auf dem Dorf und Gesundheitsförderung im Stadtteil – damit befassen sich die Siegerprojekte des Citizen-Science-Wettbewerbs 2022 der Stiftung WWU. Sie wurden jetzt im Rahmen der Veranstaltung "Mitdenken - Mitmachen - Mitforschen. Ein Abend für bürgerschaftliches Engagement in Wissenschaft und Forschung" ausgezeichnet. Die Gewinner dürfen sich über eine Förderung von je 7.500 Euro freuen.

Nachdem bereits im Jahr 2020 das studentische Projekt „Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme“ erfolgreich war, geht damit der CS-Preis erneut an Forscher*innen aus dem Institut für Lanschaftsökologie.

Das Künstlerdorf Schöppingen steht im Mittelpunkt des Gewinnerprojekts „Transformationen im Münsterland“. Gemeinschaftsgarten, Küche, Werkstatt, Bibliothek, Galerie und die Ausstellungshalle werden dabei als Lern- und Wissensorte für die Bürger verstanden. Welchen Beitrag kann das Dorf als sozial-ökologisch orientierter Akteur für eine nachhaltige Regionalentwicklung leisten? Künstlerinnen und Künstler tauschen sich dafür mit Studierenden der Landschaftsökologie und Soziologie über die Bedeutung von urbanen Gärten für die Gemeinschaftsbildung aus. Prof. Dr. Matthias Grundmann vom Institut für Soziologie, Dr. Cornelia Steinhäuser vom Institut für Landschaftsökologie sowie Julia Haarmann von der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen leiten das Projekt. Das Zentrum für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung der Universität Münster begleitet den sozial-ökologischen Transformationsprozess des Künstlerdorfs.

Zum umfassenden Bericht im WWU-Newsportal

Links: