Willkommen

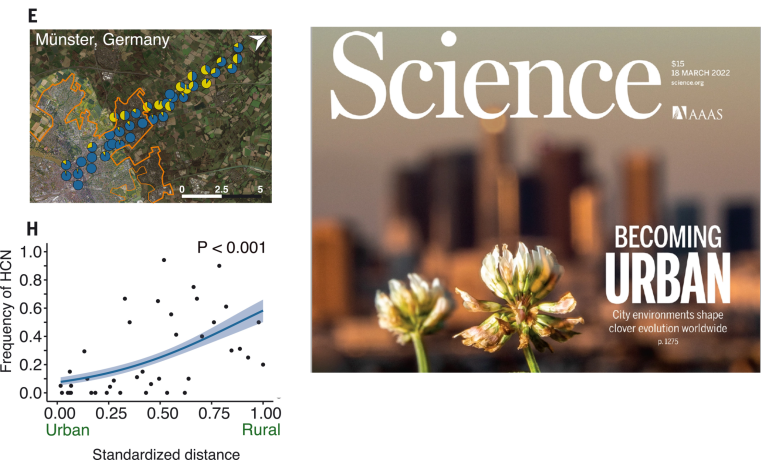

Die AG Biodiversität und Ökosystemforschung gehört zum Institut für Landschaftsökologie (ILÖK) der Universität Münster. Zur Analyse der Struktur, Funktion und Veränderung terrestrischer Ökosysteme nutzen wir Pflanzen, Vegetation und Boden als integrative landschaftsökologische Merkmale. In der Lehre engagieren wir uns in den Bereichen Vegetations- und Standortkunde und der physischen Geographie im Bachelor- und Masterstudiengang Landschaftsökologie sowie in weiteren Studiengängen der Geowissenschaften. Neuigkeiten zu Projekten und Publikationen gibt es auch auf X.