Morbus Parkinson – noch immer nicht austherapiert!

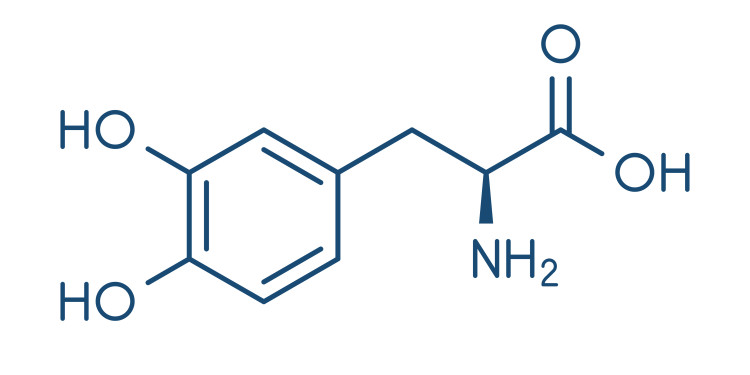

Ein Meilenstein in der Parkinsontherapie war die Entwicklung von „Levodopa“ in den 1960er-Jahren. Bis heute eines der wichtigsten Arzneimittel, kamen dennoch weitere Medikamentenklassen hinzu: Dopaminagonisten, die die Wirkung des Botenstoffs nachahmen; MAO-B-Hemmer und COMT-Hemmer, die den Abbau von Dopamin im Gehirn hemmen; Substanzen, die die Dopaminwirkung verstärken. Neben den Tabletten und Kapseln gibt es inzwischen Injektionen, Filmtabletten, Pflaster sowie inhalierbares Dopamin und solches, das per Pumpe direkt in den Darm gelangt. Auch die Tiefenhirnstimulation, bei der Nervenzellen im Gehirn durch Strom gereizt werden, führt zu einer Verbesserung der Symptomkontrolle. Doch keines der Arzneimittel oder Verfahren kann den Verlauf der Erkrankung deutlich verlangsamen. Daher konzentriert sich die jüngste Forschung vermehrt auf krankheitsmodifizierende Forschungsansätze.

Zwei Wirkstofftargets stehen aktuell im Focus: der GLP-1-Rezeptor, dessen Aktivierung neuroprotektive Effekte haben könnte, und α-Synuclein, dessen Anhäufung im Gehirn mit der Krankheitsursache von Parkinson in Verbindung steht. Auswertungen der PASADENA-Studie konnten zeigen, dass Prasinezumab, ein Antikörper von α-Synuclein, das Voranschreiten der Erkrankung verlangsamten könnte, konkret der motorischen Einschränkungen. Auch der GLP-1-Rezeptoragonist Lixisenatid kann das Voranschreiten der Parkinsonsymptome in einem geringen, aber für bestimmte Gruppen signifikanten Umfang verlangsamen. Ein Paradigmenwechsel könnte in Zukunft eine Stammzelltherapie sein, die die untergegangenen dopaminproduzierenden Nervenzellen ersetzt und neben der Symptomlinderung verlorene Funktionen wiederherstellt. Zurzeit ist noch keine Stammzelltherapie zugelassen, allerdings zeigen erste Studien, dass Zelltransplantationen sicher durchführbar sind und erste Patienten bereits davon profitiert haben.

Der Pharmazie kommt also eine wichtige Rolle zu. Untersuchungen zeigen, dass die Einbindung von speziell geschulten Pharmazeuten in interprofessionelle Netzwerke wie dem „Parkinsonnetz Münsterland+“ eine Therapie effektiver gestaltet. Denn: Parkinson ist eine komplexe Erkrankung mit einer Vielzahl an Symptomen, die die Lebensqualität deutlich mindern. Die Therapie ist oft kompliziert und vielschichtig. Nur unter der Beteiligung aller Professionen wie Neurologen, Physiotherapeuten, Logopäden, Pharmazeuten, Ernährungstherapeuten – um nur einige zu nennen –, können Patienten angemessen betreut und aktuelle Therapien wirksam eingesetzt werden.

Dr. Isabel Waltering ist Apothekerin und forscht am Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie.

Dieser Artikel ist Teil einer Themenseite zur Parkinsonforschung und stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 6, 1. Oktober 2025.

Links zu dieser Meldung

- Dr. Isabel Waltering an der Universität Münster

- Weiterer Beitrag der Themenseite: Forscher machen Mut

- Weiterer Beitrag der Themenseite: Drei Perspektiven aus der Unimedizin

- Weiterer Beitrag der Themenseite: Interview mit Neuropsychologin Prof. Dr. Ricarda Schubotz

- Weiterer Beitrag der Themenseite: Sportwissenschaftliche Studie zu Gangstörungen

- Podcast mit Neurologin Dr. Inga Claus zu Parkinson

- Die Oktober-Ausgabe der Unizeitung als PDF

- Alle Ausgaben der Unizeitung auf einen Blick