Der Sport, die Politik und die Moral

Positive Imagepflege für umstrittene Staaten, gereckte Fäuste gegen Diskriminierung oder bunte Kapitänsbinden für mehr Vielfalt: Der Sport war und ist eine Bühne für politische Botschaften. Gleichzeitig besitzen sowohl der Spitzen- als auch der Breitensport ein großes integratives Potenzial für die Gesellschaft. Im Umgang miteinander vermitteln sie Werte wie Fairness, Toleranz und Teamgeist. Mit Blick auf globale Großveranstaltungen wie die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar gerät die positive Signalwirkung des Sports ins Wanken, da die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Austragungsorts als problematisch gelten.

Die jeweiligen Gastgeberländer nutzen nicht nur Fußball-Weltmeisterschaften, sondern auch Olympische Spiele, um sich der Welt zu präsentieren und dadurch ein positives Image zu vermitteln. Das trifft nicht nur auf Katar zu, auch der chinesische Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin instrumentalisierten die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 und im Frühjahr 2022 in Peking sowie die Fußball-WM im Sommer 2018 in Russland für ihre politischen Zwecke. Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch äußern regelmäßig Kritik an der Darstellung von vermeintlich weltoffenen Staaten, beispielsweise deren Verletzung von Menschenrechten und den Regeln der Pressefreiheit.

Die universalistische Idee der Autonomie des Sports und seiner Unabhängigkeit von der Politik tritt in den Hintergrund. Bei Sport-Großereignissen sollte es sich jedoch um einen fairen und friedlichen Wettkampf von Sportlerinnen und Sportlern handeln, bei dem ideologische, soziale sowie religiöse Unterschiede zeitweilig keine Rolle spielen, meinen Dr. Michael Krüger, Professor für Sportpädagogik und Sportgeschichte, und Dr. Henk Erik Meier, Professor für Sozialwissenschaften des Sports an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster.

Zum Abspielen des Videos wird dieses von einem Webserver der Firma Google™ LLC geladen. Dabei werden Daten an Google™ LLC übertragen.

Die umstrittene Fußball-WM in Katar

Im Dezember 2010 hat der Weltverband FIFA die Fußball-WM an Katar vergeben. Das Spektakel wird seitdem von nicht-sportlichen Themen dominiert: Es geht um einen möglichen Stimmenkauf im Vorfeld der Vergabe, die Ausbeutung von Arbeitskräften auf den Baustellen und die Verletzung der Menschenrechte.

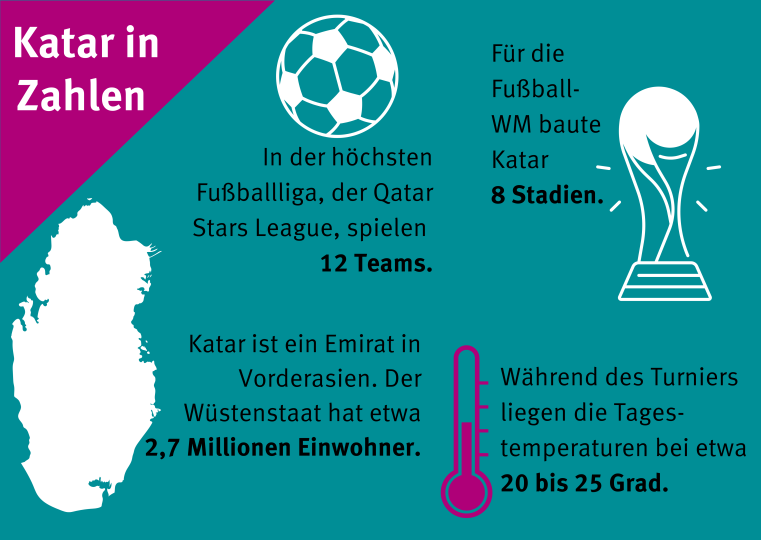

Katar liegt auf einer arabischen Halbinsel am Persischen Golf und teilt seine einzige Landgrenze mit Saudi-Arabien. Im Sommer herrschen in dem Wüstenstaat Tagestemperaturen von bis zu 50 Grad im Schatten. Deshalb findet die Fußball-WM erstmals im Winter statt. Mehr als 80 Prozent der knapp 2,7 Millionen Einwohner sind Ausländer. Die große Mehrheit der Einwohner lebt in der Hauptstadt Doha. Katar erlangte 1971 seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Seitdem wird es autoritär als Monarchie regiert.

Seit der WM-Vergabe vor zwölf Jahren habe sich zwar einiges in Katar geändert, aber es sei längst nicht alles gut, lautete der Tenor der öffentlichen Anhörung zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sportausschuss des Deutschen Bundestags Anfang Juli. Die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Luise Amtsberg, thematisierte in der Anhörung unter anderem die potenzielle Doppeldeutigkeit der Vergabe eines Sport-Großereignisses an repressive Regime. Auf der einen Seite böten internationale Sport-Großveranstaltungen Potenzial für die Förderung des weltweiten Menschenrechtsschutzes und für Verbesserungen vor Ort. So könnten internationale Aufmerksamkeit, Öffnung und Dialog die Anerkennung und Einhaltung von Menschenrechtsnormen im Gastgeberstaat positiv beeinflussen. Anderseits zeigten die Erfahrungen, dass repressive Regime solche Ereignisse nutzten, um Menschenrechtsverletzungen durch die hohe Präsenz an internationalen politischen Gästen zu legitimieren.

„Die Tatsache, unter welchen Gegebenheiten die Fußball-WM nach Katar vergeben wurde, muss sowohl für die Sportverbände als auch für die Verantwortlichen in der Politik Anlass sein, über eine Neuorganisation der Strukturen nachzudenken“, hebt Sportwissenschaftler Michael Krüger hervor.

Völkerfest unter dem Hakenkreuz: Olympische Spiele 1936 in Berlin

Der enorme propagandistische Wert des Sports wurde spätestens mit den Olympischen Sommerspielen von 1936 in Berlin deutlich. Seitdem gehören Versuche, Groß-Sportereignisse für symbolische Inszenierungen zu nutzen, zur internationalen Sportpolitik.

Im Olympiastadion eröffnete Diktator Adolf Hitler am 1. August 1936 die Wettkämpfe. Die Nationalsozialisten setzten zur Durchführung der Spiele umfangreiche finanzielle, organisatorische und personelle Mittel ein. Politische Gegner waren zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend ausgeschaltet.

Noch in der Zeit der Weimarer Republik hatte sich Berlin um die Austragung beworben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) gab 1931 den Zuschlag. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wuchs vor allem in den USA der Widerstand gegen die Austragung in Deutschland. Zur Besänftigung ausländischer Kritiker entfernten die Nationalsozialisten vorübergehend antisemitische Hetzplakate. Das NS-Regime hielt jedoch an seiner Ideologie des Rassismus‘ und Antisemitismus‘ fest.

Einige Olympiateilnehmer von 1936 wurden später Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland und im besetzten Europa: gefoltert, im Konzentrationslager ermordet oder im Zweiten Weltkrieg getötet, wie 21 Mitglieder der polnischen Olympiamannschaft.

Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt

Bei der WM wollte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer eine besondere Kapitänsbinde tragen. Damit sollte ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt gesetzt werden. Die Binde ziert ein Herz in bunten Farben und die Aufschrift „One Love“. Aufgrund drohender Sanktionen durch die FIFA wird Manuel Neuer nicht mit der „One Love“-Kapitänsbinde auflaufen. Dies gaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und weitere europäische Teilnehmernationen am 22. November bekannt, die die Aktion zuvor initiiert hatten. „Die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, sollten unsere Kapitäne die Armbinden auf dem Platz tragen. Dies ist in der Geschichte der Weltmeisterschaften ein einmaliger Vorgang“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Bei der Vorstellung der Kapitänsbinde im September verdeutlichte Manuel Neuer: „Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle. Egal, wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben.“ Es ist eine gemeinsame Aktion der Nationalmannschaften aus England, der Niederlande, Belgien, Schweiz, Wales, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland.

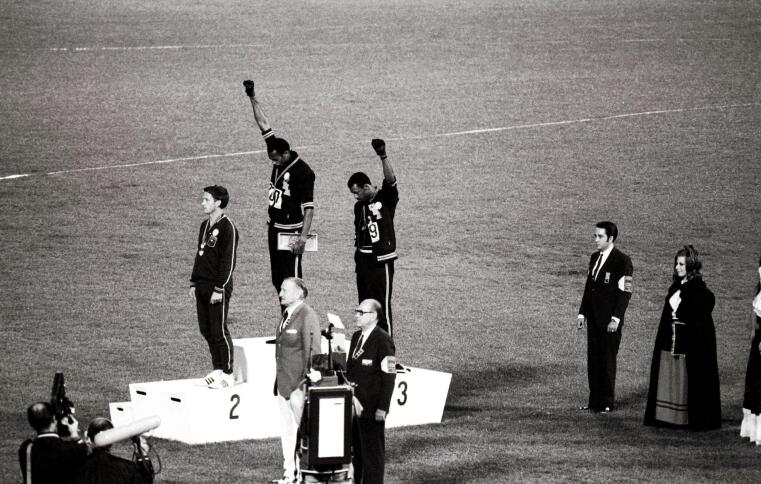

Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko wollten die US-amerikanischen Athleten Tommie Smith und John Wesley Carlos ein Zeichen gegen die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA setzen und lösten damit einen Skandal aus. Während der Siegerehrung nach dem 200-Meter-Lauf streckten Olympiasieger Tommie Smith und Bronzemedaillen-Gewinner John Wesley Carlos ihre in einen schwarzen Handschuh gehüllte Faust in den Himmel – das Symbol für „Black Power”. Beide waren jedoch keine Anhänger der „Black Panther”, deren radikaler Führer Malcolm X den schwarzen Handschuh bekannt gemacht hatte. Ihr Vorbild hieß Bürgerrechtler Martin Luther King. Auf Druck von Avery Brundage, damaliger Präsident des IOC, wurden sie aus dem US-Olympiateam geworfen und erhielten keine Fördergelder mehr. Ihnen wurde vorgeworfen, die politische Neutralität des Sports verletzt und die Spiele als Forum für eine politische Demonstration genutzt zu haben.

„Ich stehe politischen Äußerungen von Sportlerinnen und Sportlern sehr skeptisch gegenüber, weil sich die Frage stellt, wo die Grenze gezogen werden kann, ohne den Charakter des Sports als neutraler und universalistischer Arena zu gefährden“, betont WWU-Sportexperte Henk Erik Meier. „Unsere Untersuchungen zeigen außerdem, dass die Akzeptanz von Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit gering ausgeprägt ist, wenn es sich um kontroverse Meinungsäußerungen handelt.“

Boykott oder Fan-Party – kontroverse Debatte über die Fußball-WM in Katar

Im Vorfeld der Fußball-WM in Katar kam es immer wieder zu kontroversen Diskussionen über einen Boykott des Turniers. Doch ist das sinnvoll? „Ich glaube, dass ein Konsumenten-Boykott ein sehr wirksames Instrument wäre, um zu zeigen, dass man mit der Art und Organisation von Groß-Sportereignissen nicht einverstanden ist“, erläutert Henk Erik Meier. Aber trotz aller Kritik kämpfen 32 Mannschaften ab dem 20. November in Katar um den Weltmeistertitel. „Die Spiele selbst haben eine wichtige Bedeutung für die Menschen. Die besten Fußballer der Welt müssen nun in Katar spielen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen“, unterstreicht Michael Krüger und fügt hinzu: „Der Sport bleibt trotzdem ein Phänomen, das Menschen verbindet.“

Redaktion: Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Universität Münster, Kathrin Nolte und Sophie Pieper