Ausstellung: Bibelübersetzungen in Ozeanien, Westafrika und der Arktis

Bereits in der Antike wagten sich Gelehrte an die Übersetzung des hebräischen Alten Testaments und des griechischen Neuen Testaments ins Lateinische, Koptische oder auch Syrische. Dies stellte sie vor viele sprachliche Probleme, da eine komplexe Schriftsprache nicht Wort für Wort übertragen werden kann. Hinter einzelnen Wörtern können sich unterschiedliche Lebenswelten und Glaubenssysteme verbergen, die den Übersetzern zunächst unbekannt erschienen, obwohl die antiken Länder nahe beieinander lagen und einen lebhaften Austausch pflegten.

Wie viel schwieriger muss es deshalb für die deutschen und englischen Missionare im 19. Jahrhundert gewesen sein, indigene Völker, die meist keine Schriftsprache kannten, zu erreichen? Die Sonderausstellung „Global Bible. Vermächtnisse von (post)kolonialen Bibelübersetzungen in der Arktis, Ozeanien und Westafrika“, die vom 10. Oktober 2025 bis zum 1. März 2026 im Bibelmuseum der Universität Münster zu sehen ist, zeigt die historischen Prozesse, Akteure und Netzwerke, die die Übersetzung und Verbreitung der Bibel in verschiedene indigene Sprachen während der zunehmenden westlichen Expansion vorangetrieben haben.

Über die Christianisierung hinaus dienten die Bibelübersetzungen auch als Mittel der kolonialen Herrschaft. Durch die Alphabetisierung der Bevölkerung konnten die Kolonialverwaltungen indigene Kulturen und Sprachen besser verstehen und kontrollieren. Bislang wurde dieser komplexe Vorgang, der je nach Region und Kontext unterschiedlich ablief, als einseitig von den Europäern ausgehend beschrieben. Das dreijährige internationale Forschungsprojekt „GloBil“ an der Universität Münster, auf dessen Arbeit die Ausstellung fußt, hat erstmals die Beiträge indigener Übersetzer zum Erfolg der Bibelübersetzungsprojekte der Missionare in den Fokus gerückt.

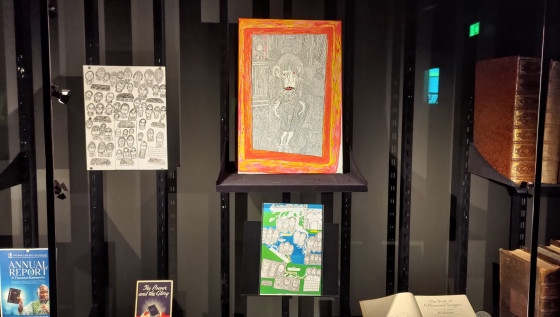

Darüber hinaus zeigt die Ausstellung ethnographische Artefakte aus den drei Regionen, die die Milieus beleuchten, in denen die Missionare lebten und die Bibel übersetzten. Von der Britisch-Kamerunerin Leeza Awojobi ist eine Videoinstallation zu sehen, Manfred Wkeng Aseng aus Neuguinea zeigt drei Zeichnungen. Eine digitalisierte Karte der globalen Bibelbewegung und eine Open-Access-Datenbank, die vom Service-Center für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Münster erstellt wurden, runden schließlich die Ausstellung ab.

Die Ausstellung „Global Bible“ ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr im Bibelmuseum, Pferdegasse 1, 48143 Münster, zu sehen. Sonntags finden um 15 Uhr Führungen statt, für die keine Anmeldung erforderlich ist. Zur Ausstellung ist ein zweisprachiger Katalog erschienen, der im Bibelmuseum zum Preis von 24,90 Euro erhältlich ist.