„Diese Art von Rechenoperationen kann KI-Anwendungen vertrauenswürdiger machen“

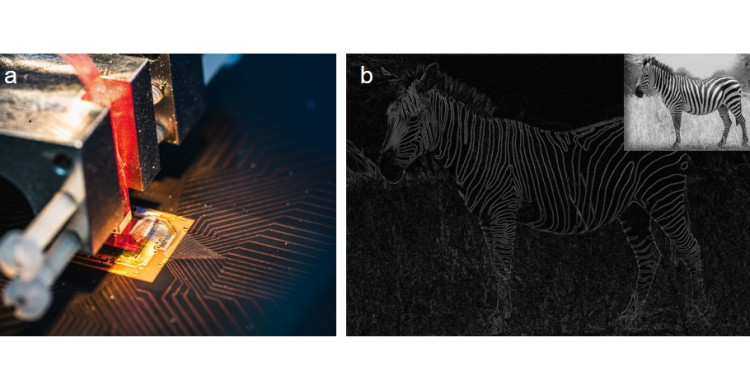

In seiner Dissertation hat Dr. Frank Brückerhoff-Plückelmann photonische Prozessoren entwickelt, die aufwendige KI-Berechnungen energieeffizient mit Lichtgeschwindigkeit ausführen können. Außerdem hat er ein neuronales Netz konzipiert, das die Vertrauenswürdigkeit seiner Vorhersagen selbst einschätzen kann. Die Ergebnisse wurden in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht und führten zu mehreren Patentanmeldungen mit verschiedenen Projektpartnern. Christina Hoppenbrock sprach mit dem Wissenschaftler, der mit seinem Doktorvater Prof. Dr. Wolfram Pernice inzwischen von Münster an die Universität Heidelberg gewechselt ist.

Das Gehirn ist nicht für alle Zwecke das beste Vorbild. Wenn man etwas mit hoher Präzision berechnen will, dann ist es sogar eher schlecht. Beim Wurzelziehen kommen die meisten Menschen schnell an ihre Grenzen, aber ein PC wird das Ergebnis sogar mit vielen Nachkommastellen in sehr kurzer Zeit liefern können. Für andere Aufgaben ist das Gehirn dagegen hervorragend geeignet. Es ist zum Beispiel sehr gut darin, Objekte zu erkennen oder in kurzer Zeit komplexe Entscheidungen zu treffen, beispielsweise am Steuer eines Autos. Dabei arbeitet es extrem effizient, hat also einen sehr geringen Energieverbrauch.

Um neuronale Netze zu realisieren, haben Sie sich in Ihrer Arbeit auf analoges Rechnen fokussiert: Sie haben Lichtsignale eingesetzt statt elektrische Signale wie bei konventionellen digitalen Rechnern. Was sind die Vorteile von lichtbasiertem Rechnen?

Man hat eine deutlich höhere Bandbreite als bei elektrischen Signalen. Dadurch kann man extrem große Datenmengen sehr schnell auf mehreren Wellenlängen gleichzeitig verarbeiten. Licht hat zudem spannende physikalische Eigenschaften, die sich für Berechnungen nutzen lassen, zum Beispiel die Intensität und die Form der Lichtwellen. Die optische Datenverarbeitung ist zudem deutlich effizienter. Bei elektrischer Datenverarbeitung hat man zum Beispiel durch den Widerstand viel höhere Energieverluste in Form von Wärme.

Ein Alltagsproblem bei KI-Anwendungen ist, dass sie plausibel klingende, aber frei „erfundene“ Antworten liefern, wenn sie die richtigen Antworten nicht kennen. Sie haben sich in Ihrer Arbeit damit beschäftig, wie KI-Modelle in dieser Hinsicht vertrauenswürdiger werden können …

Genau. Normale KI-Modelle werden während der Trainingsphase mit riesigen Datenmengen gefüttert und finden daraus Parameter, aus denen sie am Ende Vorhersagen treffen und Handlungsempfehlungen geben. Ich habe einen photonischen probabilistischen Rechner entwickelt. Das bedeutet: Die Parameter und die ‚Antwort‘ des Netzes sind keine einzelnen Werte, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung am Ausgang dieses sogenannten Bayeschen neuronalen Netzes kann man ablesen, wie sicher es sich ist. Ich habe beispielsweise ein Netz darauf trainiert, die Ziffern 0 bis 8 zu erkennen. Bei der 9 kam dann als Ergebnis, dass das Netz diese Zahl noch nie gesehen hat. Ein konventionelles neuronales Netz hätte die 9 ohne ‚Selbstzweifel‘ falsch zugeordnet.

Die zugrundeliegenden Rechenoperationen beruhen auf verstärkter spontaner Emission beziehungsweise optischem Rauschen. Verursacht wird es durch ein kontinuierliches Spektrum an Wellenlängen, die keine feste Phasenbeziehung haben und daher extrem schnelle und zufällige Intensitätsschwankungen verursachen. Diese Art von photonischen Rechenoperationen kann dazu beitragen, KI-Anwendungen vertrauenswürdiger zu machen.

Wird es in Zukunft photonische Prozessoren in jedem Computer geben?

Solche Prozessoren ergeben am meisten Sinn in Anwendungen, wo besonders viele Daten prozessiert werden müssen, zum Beispiel in Datenzentren. Ich glaube daher nicht, dass man derzeit die Rechenleistung photonischer Prozessoren in einem ‚normalen‘ PC braucht. Aber man sollte in diesem Fall niemals nie sagen.

Links zu dieser Meldung

- Rechnen mit Licht: Photonische Prozessoren für künstliche neuronale Netze / Ein Essay von Dr. Frank Brückerhoff-Plückelmann (PDF-Datei)

- Originalveröffentlichung: The potential of multidimensional photonic computing (Nature Reviews Physics)

- Originalveröffentlichung: Probabilistic photonic computing for AI (Nature Computational Science)

- Die AG Pernice an der Universität Münster

- Die AG Pernice an der Universität Heidelberg