Stadtplanungsprozesse spielend verstehen

Wer an diesem Montagnachmittag in den Seminarraum des GEO1-Gebäudes tritt, könnte meinen, hier werde ein neues Gesellschaftsspiel getestet: Planen und gestalten Sie das Bahnhofsviertel Münster. Schlüpfen Sie in die Rolle von Anwohnern, Investorinnen, Vertreterinnen der Stadtplanung, Gewerbebetreibenden oder Mitgliedern einer Stadtteilinitiative. Es gilt, Interessen zu vertreten, Allianzen zu schmieden, geschickt zu argumentieren und – wenn nötig –zu bluffen. Nur wer strategisch klug vorgeht und dabei die Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht aus den Augen verliert, kann am Ende punkten – denn Regelverstöße werden mit Punktabzug bestraft.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des interdisziplinären Seminars „Einführung in die räumliche Planung“ setzen sich aus Studierenden der Geographie, der Landschaftsökologie und der Geoinformatik zusammen. Sie erwartet heute eine besondere Seminarsitzung: Sie dürfen ein Planspiel erproben, das von Studierenden eines höheren Semesters unter der Betreuung von Dr. Petra Lütke, Dozentin am Institut für Geographie, entwickelt wurde. „Die Studierenden konnten das Format der Präsentation frei gestalten, wichtig war nur, dass es interaktiv wird“, erklärt Dr. Lütke. Im Fokus des Spiels steht das Thema „Urbane Gebiete nach §6a BauNVO“ – eine noch junge Baugebietskategorie im deutschen Planungsrecht, die darauf abzielt, in Innenstädten zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und verschiedene Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe, Kultur, Freizeit und soziale Angebote miteinander zu verbinden. „Das von den Studierenden entwickelte Lehr-Lern-Spiel eignet sich perfekt, um reale Entscheidungsprozesse zu simulieren und konkurrierende Nutzungsinteressen in der Stadtentwicklung realitätsnah auszuhandeln.“

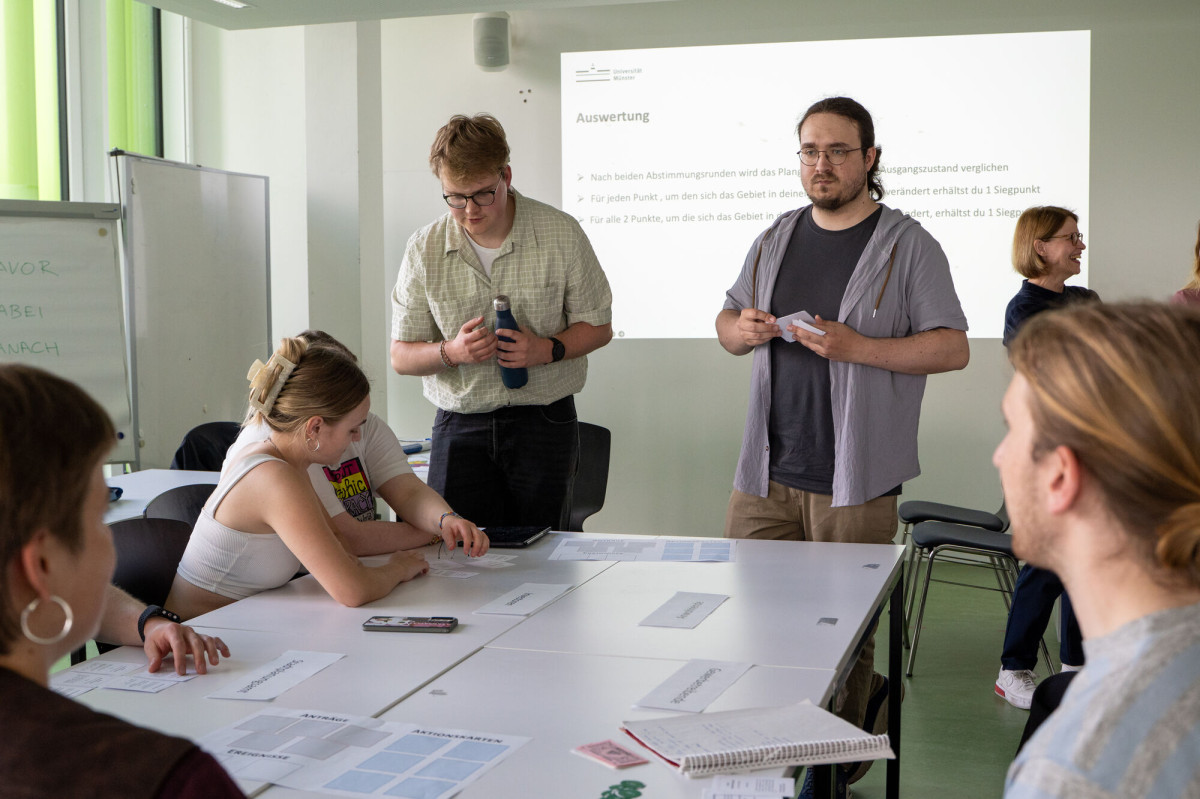

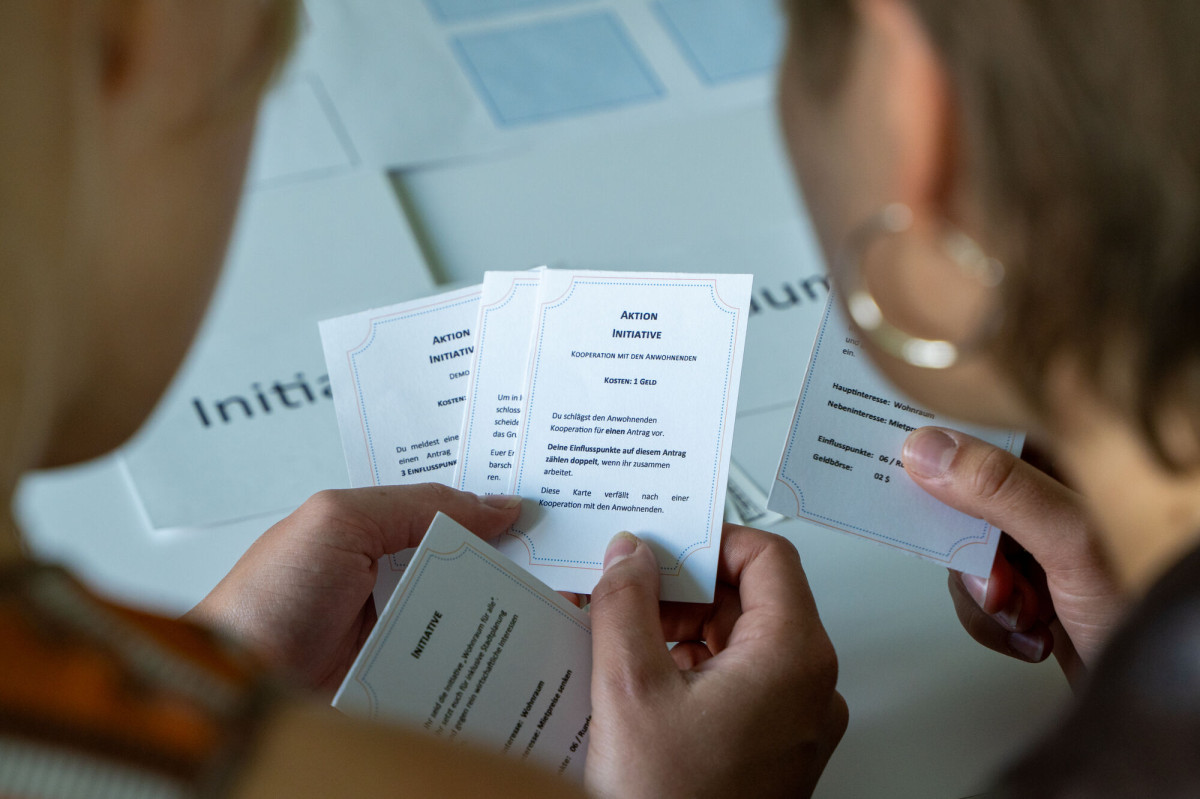

Die Projektgruppe startet mit einer kurzen theoretischen Einführung, bevor das eigentliche Planspiel beginnt: Die Studierenden schließen sich zu Interessengruppen zusammen, die jeweils verschiedene Perspektiven der Stadtgesellschaft vertreten. Anschließend entwickeln sie gemeinsam Argumentationsstrategien zu mehreren fiktiven Bau- oder Nutzungsanträgen rund um das Bahnhofsquartier. „Jetzt müsst ihr Stellung beziehen: Sollen die Parkflächen ausgebaut, ein Nahversorgungszentrum errichtet oder die Bahnhofsstraße zur autofreien Zone erklärt werden? Wie steht ihr zur Überschreitung der maximalen Geschosshöhe? Stimmt euch im Team ab und verhandelt mit den anderen Gruppen“, fordert Jens Wenning seine Kommilitoninnen und Kommilitonen auf. Der Student interessiert sich privat für Spieledesign und bezeichnet das Planspiel deshalb als „die perfekte didaktische Methode“. Gemeinsam mit Jonas Tabrink, Kian May und Sina Peetz hat er die Seminarstunde vorbereitet.

Nach und nach wird es in den Kleingruppen lebhafter: Positionen werden vertreten, Spielgeld verschoben und eifrig Deals ausgehandelt. „Wir kündigen eine Demo an“, ruft die Gruppe der Wohnrauminitiative. „Das Gewerbe muss ausgebaut werden, sonst wird das Stadtviertel unattraktiv“, argumentieren die Investorinnen. „Die Luftqualität ist eh schon mies – wir fordern ein Auto-freies Bahnhofsquartier“, wendet eine weitere Interessensgruppe ein. Die Studierenden vertiefen sich mit sichtlicher Freude in ihre Rollen. „Am Geographischen Institut schätzen wir den Austausch über Fächer- und Semestergrenzen hinweg und freuen uns, wenn Studierende voneinander lernen“, sagt Julia Mallmann, Doktorandin in der Arbeitsgruppe Raumplanung und Nachhaltigkeit und Leiterin des Einführungsseminars. „Das Planspiel ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, fachliches Wissen anzuwenden, sondern auch kommunikative Kompetenzen zu schulen und ein tieferes Verständnis für die komplexen Prozesse der räumlichen Planung zu erwerben. So wird Theorie praktisch erlebbar“, hebt sie hervor.

Gerade in der Stadtplanung kommt es oft zu hitzigen und emotionalen Diskussionen. „Stadtplanung bedeutet, unterschiedliche Interessen sichtbar zu machen. Die dadurch entstehenden Konflikte, die hohe Betroffenheit und die Suche nach Lösungen führen regelmäßig zu kontroversen und ‚exkludierenden‘ Debatten“, sagt Petra Lütke. Im Planspiel konnte am Ende nach intensiven Verhandlungen ein Kompromiss gefunden werden, mit dem alle Gruppen leben konnten – ein Ergebnis, das nicht zuletzt von der Dialogbereitschaft und Flexibilität der Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeugt. Umso wertvoller ist es, dass Studierende diese Situationen im Rollenspiel erleben und so lernen, im späteren Berufsleben sachlich und gleichzeitig engagiert zu handeln.

Autorin: Kathrin Kottke

Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 5, 16. Juli 2025.