„Wir erleben gerade eine spannende Zeit in der Mondforschung“

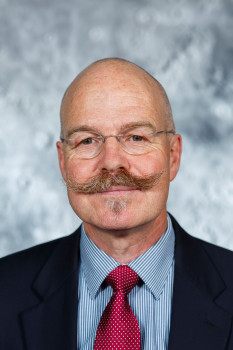

Deutsche, europäische und internationale Mondexpertinnen und -experten kommen vom 22. bis 27. Juni zum „European Lunar Symposium“ (ELS) an der Uni Münster zusammen. Prof. Dr. Harald Hiesinger vom Institut für Planetologie spricht im Interview mit André Bednarz über die Tagung, einen besonderen Gast und die nach wie vor hochaktuelle Mondforschung.

Das „European Lunar Symposium“ findet nach 2017 erneut in Münster statt. Worum geht es, und wen erwarten Sie?

Die rund 200 Teilnehmer haben vor allem europäische Beiträge zur Mondforschung und -exploration im Blick. Der überwiegende Teil von ihnen kommt aus Deutschland und dem europäischen Ausland, doch wir erwarten auch nordamerikanische, afrikanische und asiatische Kollegen. Darüber hinaus zeichnet sich das ELS dadurch aus, dass Fachleute aus der Industrie sowie Vertreter der Raumfahrtagenturen an der aus meiner Sicht wichtigsten Mondkonferenz der Welt teilnehmen.

Woran liegt das?

Die Teilnehmerschaft ist einzigartig. Im Regelfall trifft man auf einer Wissenschaftskonferenz ausschließlich Wissenschaftler. Das ,ELS‘ ist mehr. Wissenschaftlich decken wir zunächst alles ab: von Impaktkratern über Vulkanismus bis hin zum inneren Aufbau oder zur Geochemie des Mondes. Aber es sind auch Ingenieure dabei, mit denen wir die gegenseitigen Anforderungen diskutieren können. Was muss der Ingenieur wissen, damit er ein Raumschiff sicher auf die Mondoberfläche bringen kann? Was muss der Wissenschaftler über Technik wissen, um den Mond bestmöglich zu erforschen? Beide Gruppen können sich wunderbar ergänzen. In diesem Jahr laden wir zudem zum ersten Mal die Life Science Community ein, also Vertreter der Lebenswissenschaften. Sie sind an vielen Experimenten auf der ISS beteiligt, und mit ihrer Hilfe können wir uns näher mit der Monderkundung durch den Menschen beschäftigen: Wie können Astronauten länger auf die Mondoberfläche gebracht werden? Wie gefährlich ist die Strahlungsdosis dort? Welche Gefahr geht von Mikrometeoriten oder dem Mondstaub aus? Wir als Planetologen können wiederum wie schon jetzt Landestellen für verschiedene Raumfahrtbehörden lokalisieren und charakterisieren, können ergründen, wo und wie Wasser oder Methan vorkommen, um diese Ressourcen für eine Raumstation nutzbar zu machen. Kein Mensch käme auf die Idee, alles Wasser mitzunehmen, sondern es geht darum, lokale Vorkommen zu nutzen.

Auf welche Programmpunkte freuen Sie sich besonders?

Da ich Geologe bin, finde ich alles Geologische spannend. Aber ich freue mich auch auf den erwähnten Austausch mit den Lebenswissenschaften – ich hoffe, die Raumfahrtagenturen nehmen diesen Impuls für eine Vertiefung dieses großen Feldes für die Zukunft auf. Ein weiterer Höhepunkt der Konferenz ist ein öffentlicher Vortrag des ISS-Astronauten Matthias Maurer. Er ist inzwischen Leiter der ,LUNA Facility‘ in Köln, in der die ESA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine künstliche Mondoberfläche nachgebaut haben. Spezielle Beleuchtung und Seilzüge für das Astronautentraining ermöglichen es, die Lichtverhältnisse und die Gravitation von einem Sechstel der irdischen zu simulieren.

Der Vortrag von Matthias Maurer ist also kein Fachreferat?

Richtig. Wir erhoffen uns, dass er die Öffentlichkeit erreicht und nicht zuletzt Kinder und Jugendliche begeistert. Diese sind oft in der Annahme gefangen, dass die naturwissenschaftlichen Fächer furchtbar schwierig seien, weshalb sie einen großen Bogen darum machen. Matthias Maurer ist ein toller Redner. Ich bin mir sicher, dass er dem Publikum, gerade den jungen Zuhörern, zeigt, dass berufliche Karrieren in Technik und Naturwissenschaften interessant sind.

Was kann jemand wie Sie, ein Wissenschaftler, von einem Raumfahrer wie Matthias Maurer lernen und umgekehrt?

Schon seit Jahren arbeitet unser Institut für Planetologie mit Astronauten zusammen. Da die meisten Astronauten Piloten sind, bringen wir ihnen zum Beispiel mit dem ,PANGEA‘-Trainingsprogramm die Grundlagen der Geologie bei und wie man über sie spricht: Was für ein Stein ist das? Wo befindet er sich? Wie tief ist er mit Staub bedeckt? Jede Disziplin hat ihre eigene Sprache. Es ist wichtig, dass die Astronauten ihre Beobachtungen im All so zur Erde hinunterfunken können, dass wir sie verstehen. Vieles könnten wir auch mit Robotern machen, aber ein Astronaut ist aufgrund seiner Kognition und seines Reaktionsvermögens die fähigste Maschine, die man sich überhaupt vorstellen kann. Um die kurze Zeit, die die Astronauten auf dem Mond sein können, bestmöglich im Sinne der Forschung zu nutzen, üben wir die Abläufe akribisch auf der Erde. Das Ganze ist aber keine Einbahnstraße – Astronauten sind sehr clevere Leute, die ein jahreslanges Training absolvieren. Von ihren Fähigkeiten und Einsichten können auch wir in der Wissenschaft einiges lernen.

Und doch gibt es auch besorgniserregende Nachrichten, oder?

Das stimmt! Der Raumfahrtbehörde NASA sowie den US-amerikanischen Wissenschaften insgesamt drohen massive Budgetkürzungen. Sie würden auch die internationale Raumfahrt und -forschung betreffen, da beispielsweise die ESA Technik für Missionen zur Verfügung stellt und im Gegenzug europäische Astronauten Plätze auf den Raketen bekommen. Werden Missionen gestrichen, fällt die Querfinanzierung der Startplätze für die ESA weg.

Eine nicht ganz ernst gemeinte Frage: Während Ihrer Tagung ist Neumond. Ist das ein gutes Omen?

Ich gehöre nicht zu den Menschen, die daran glauben, dass man bei Vollmond nicht so gut schlafen kann. Ob Voll-, Halb oder Neumond: Der Mond ist immer da, er wird nur unterschiedlich beleuchtet. Darum ist es für mich weder ein gutes noch ein schlechtes Omen, dass Neumond ist. Sicher, es wäre schöner gewesen, wenn ein großer Vollmond über dem Schloss aufgehen würde. Da geht mir natürlich das Herz auf. Denn obwohl ich mich tagtäglich mit dem Mond beschäftige, finde ich eine kleine Sichel am Nachthimmel oder einen Vollmond einfach ästhetisch. Dafür kann ich mich begeistern, auch ohne über die wissenschaftlichen Hintergründe von Kratern oder dunklen Flecken nachzudenken.

Zurück zur Wissenschaft: Der Mond liegt, in astronomischen Größen gerechnet, direkt vor unserer Tür. Entsprechend lange gibt es bereits Forschung zum Erdtrabanten, anders als beim etwa erst 1930 entdeckten Pluto. Wie steht es aktuell um die Mondforschung?

… weil?

Wir können heute auf unzählige Fernerkundungsdaten, beispielsweise des ,Lunar Reconnaissance Orbiter‘ zurückgreifen, dessen Kamera Bilder mit einer Auflösung von einem halben Meter pro Bildpunkt generiert. Allerdings arbeiten wir noch immer an Hypothesen, die in den 60er und 70er Jahren, also während der ‚Apollo‘-Ära, entwickelt worden sind. Viele dieser Annahmen bedürfen nach wie vor der Überprüfung, inzwischen mit modernen Daten. Wir haben noch immer viele grundsätzliche Fragen: Wie ist der Mond genau entstanden? Welche Prozesse stecken hinter dem Magmaozean? Wie stark wurde der Mond mit Projektilen, also Asteroiden, bombardiert? Antworten auf die letzte Frage können uns auch dabei helfen, die Erde besser zu verstehen, denn das, was auf dem Mond passiert ist, ist in der Frühphase auch auf der Erde passiert – die Spuren auf unserem Planeten mit dynamischen geologischen Prozessen sind bloß nicht mehr sichtbar.

Die Themen zur Mondforschung gehen Ihnen also nicht aus?

Richtig, gerade jetzt ist eine extrem spannende Zeit. Mit ,Artemis II‘ fliegen nächstes Jahr das erste Mal seit dem Apollo-Programm Menschen in Richtung Mond, es gibt chinesische Mondmissionen und selbst Nationen, die zuvor nicht in Erscheinung getreten waren, engagieren sich, beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir tragen gerade zur Strategie ,Explore2040‘ der europäischen Raumfahrtbehörde ESA bei, in der es um die langfristige europäische Vision der Sonnensystemerkundung geht. Wir erleben gerade eine spannende Zeit in der Mondforschung, die Konferenz könnte zeitlich nicht besser passen.

Dieser Text ist eine Langversion eines Artikels aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 4, 12. Juni 2025.