Motoren der Medizinforschung

In der Medizintechnik tragen innovative Geräte entscheidend dazu bei, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten kontinuierlich zu verbessern. Die Universitätsmedizin Münster hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Technologien integriert, die präzise Daten über verschiedene Krankheitsbilder und Behandlungsmethoden liefern. Dank dieser Forschung profitieren Patientinnen und Patienten zukünftig von individuellen und immer passgenaueren Behandlungsmöglichkeiten. Wir stellen Ihnen vier Geräte vor, die die medizinische Forschung in den vergangenen Jahren vorangetrieben haben.

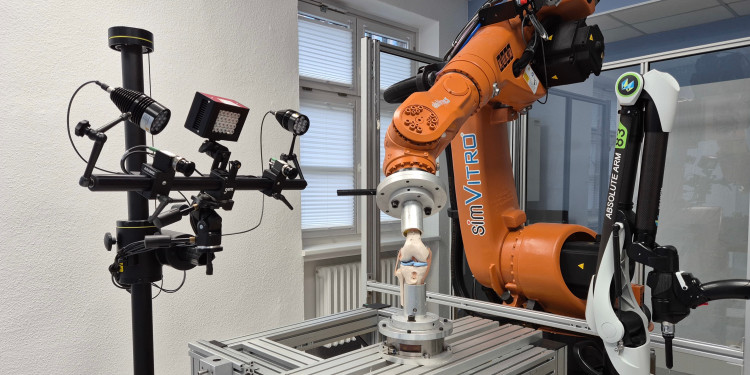

Der KUKA-Forschungsroboter:

Bei seiner offiziellen Inbetriebnahme im Jahr 2017 demonstrierte der KUKA-Forschungsroboter eindrucksvoll seine Präzision: Er entkorkte eine Sektflasche und befüllte Gläser, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten. In der chirurgischen Forschung ist diese Sensibilität von großer Bedeutung. Der Roboter führt kleinste, auf hundertstel Millimeter genaue Bewegungen durch und simuliert das Verhalten von Gelenken vor und nach einer Operation. Forscherinnen und Forscher vergleichen die Daten aus den verschiedenen Bewegungssimulationen und ziehen Rückschlüsse auf die Qualität und Ergebnisse der Eingriffe. Mit diesen Details ermittelt der Roboter die optimale Operationsmethode zur Therapie verschiedener Läsionen. Für die Simulation verwendet er Gelenke von Körperspenderinnen und -spendern. Das Institut für Muskoloskelettale Medizin der Universität Münster verfügt als einzige universitäre Einrichtung in Nordrhein-Westfalen über diese Ausstattung.

Was vor mehr als einem Jahrzehnt mit einem kleinen, tragbaren 3D-Drucker begann, hat sich Anfang 2024 zu einem bundesweit einzigartigen 3D-Center der Orthopädie am Universitätsklinikum Münster entwickelt. Die Einrichtung bündelt Kompetenzen und Wissen rund um den 3D-Druck und macht sie für die medizinische Forschung und Patientenversorgung verfügbar. Die 3D-Drucker können neben Implantaten auch maßstabsgetreue Modelle von Körperteilen ausdrucken und bereiten ärztliches Fachpersonal sowie Patientinnen und Patienten somit optimal auf eine Operation vor. Zudem stellen die Drucker Instrumente her, die für klinische Studien bei Operationen eingesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise Schablonen, die präzise Bohr- und Sägeschritte ermöglichen und die Chirurginnen und Chirurgen bei der Arbeit unterstützen.

Gemäß dem Motto „hug the box“ – so will es eine Tradition der Kryo-EM-Forschungsgemeinde – umarmten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Center for Soft Nanoscience (SoN) das neue Mikroskop, als es im September 2022 angeliefert wurde. Deutschlandweit gibt es nur wenige Geräte dieser Leistungsklasse: Es bildet kleinste Bestandteile von Zellen bis hin zu einzelnen Atomen ab und erreicht dabei eine Auflösung von fast einem Ångström, also etwa einem zehnmillionstel Millimeter. Damit können Forschende Proteinstrukturen visualisieren und ein besseres Verständnis für deren Funktionsweisen schaffen. Das ermöglicht beispielsweise Antworten auf die Frage, wie Proteine in lebenden Zellen Krankheiten hervorrufen. Die digitale Kamera- und Verarbeitungstechnik schafft bis zu 20.000 Einzelaufnahmen in 24 Stunden und kann in dieser Zeit bis zu fünf Proteinstrukturen aufklären.

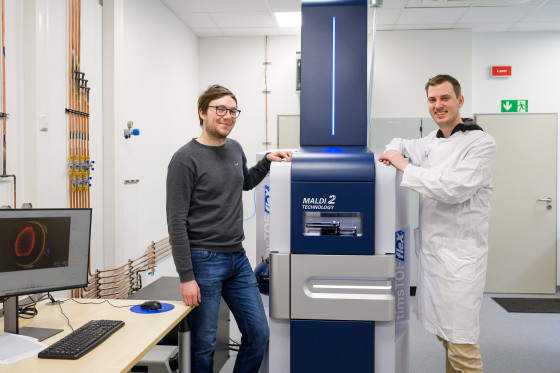

Wie verteilen sich Botenstoffe im Körper? Und kommen Medikamente tatsächlich dort an, wo sie hinsollen? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die MALDI-Massenspektrometrie, die die chemische Zusammensetzung von Gewebeschnitten wie mit einem „molekularen Mikroskop“ darstellt. Dieses Verfahren wird seit April 2024 im „Research Center for Mass Spectrometry Imaging“ (RCMSI) weiterentwickelt. Dafür wird die Fluoreszenzmikroskopie mit der Massenspektrometrie-Bildgebung in einem einzigen Großgerät kombiniert. Auf einer Tausendstel-Millimeter-Skala visualisiert es chemische Informationen wie Zellmembranbestandteile und liefert Informationen, die ein auf rein optischen Verfahren beruhendes Fluoreszenzmikroskop in dieser Präzision nicht erfassen kann. Die MALDI-Technik hat in Münster eine lange Geschichte: Die hiesigen Wissenschaftler Franz Hillenkamp und Michael Karas entwickelten diese Methode bereits Mitte der 1980er-Jahre.

Autoren: Tim Stelzer/Linus Peikenkamp

Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 3, 7. Mai 2025.

TERMINHINWEIS:

Medizin entdecken und erleben

Im Jubiläumsjahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spannendes Programm mit zahlreichen Vorträgen, Campusführungen, Ausstellungen und musikalischen Beiträgen. Im Sommer verlassen die Universität und das Universitätsklinikum Münster (UKM) ihren Campus, um den Bürgerinnen und Bürgern in Münster und in der Region die Leistungen und Angebote der Universitätsmedizin zu zeigen. Am 24. Mai findet beispielsweise auf dem Lambertikirchplatz ab 11 Uhr eine Diskussion zur psychischen Gesundheit statt – am 21. Juni dreht sich in Warendorf alles um das Thema Krebs. Höhepunkt des Jubiläumsjahrs ist die „Lange Nacht der Universitätsmedizin“ am 12. September. An diesem Tag zeigen die über 12.000 Beschäftigen des UKM, wie an der Universitätsmedizin geforscht, behandelt und gearbeitet wird – mit zahlreichen Mitmach-Aktionen und faszinierenden Einblicken. Alle Informationen zum Programm sind auf der Jubiläumswebsite zu finden.