Fragmente von Koranblättern

Inv.-Nr.: Hs. 15 a, b und c

Datierung: Vermutlich zwischen 700 oder 750 n. Chr.

Material: Tinte auf Pergament

Umfang: Zwei Seiten

Duktus: Kūfī

Illuminationen: Keine

Provenienz: 1973 von Dr. Norbert Heinrich Holl in Kairo erworben,

seit 2018 als Schenkung in der Institutssammlung

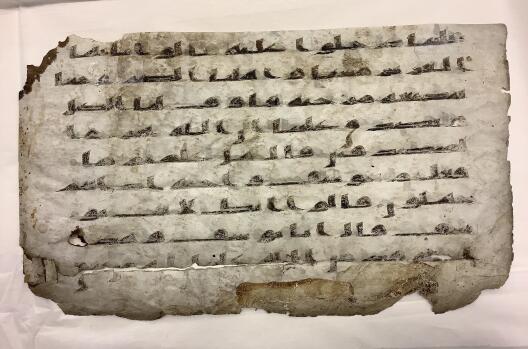

Hs. 15 a

Maße: ca. 34 cm x 13 cm

Textstelle: Recto: Sure 5, 7-9

Verso: Sure 5, 12-13

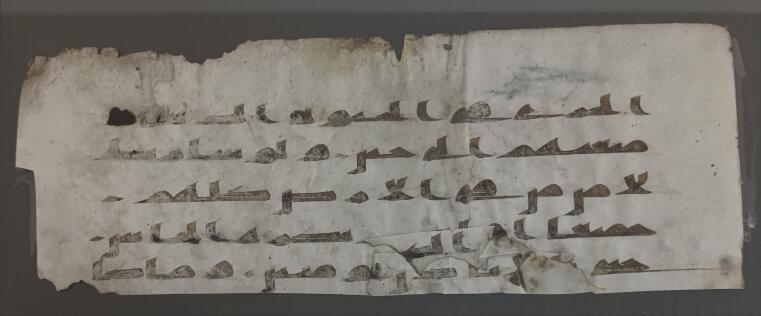

Hs. 15 b

Maße: ca. 37,5 cm x 14 cm

Textstelle: Recto: Sure 10, 103-105

Verso: Sure 10, 98-100

Hs. 15 c

Maße: ca. 38,5-39 cm x 21-23 cm

Textstelle: Recto: Sure 12, 81-84

Verso: Sure 12, 88-90

Koranmanuskripte aus frühislamischer Zeit stellen die aktuelle Forschung hinsichtlich einer präzisen Datierung und Lokalisierung vor große Schwierigkeiten. Wenngleich Kolophone vermutlich bereits in früher Zeit in Koranhandschriften verwendet wurden, stammen die ältesten in Koranen erhaltenen Beispiele dieser Notierungen von Entstehungsdatum und Urheber der Kopie aus dem zehnten Jahrhundert. Eines der wenigen Hilfsmittel zur Datierung sind waqfiyyāt, juristische Urkunden, die etwa dann ausgestellt wurden, wenn ein Koran in den Besitz einer Moscheegemeinschaft überging. Zeugnisse dieser Art tauchen jedoch frühestens im neunten Jahrhundert auf und bilden kein zuverlässiges Beweismittel, da die Manuskripte bereits einige Zeit vor Ausstellung der Urkunde entstanden sein können. In Fragmente zersplittert, befinden sich heutzutage außerdem die meisten der vor 1000 n. Chr. entstandenen Kodices in Sammlungen und Galerien über die gesamte Welt verstreut. Eines der berühmtesten und prachtvollsten Beispiele hierfür ist der sogenannte Blaue Koran aus dem neunten oder zehnten Jahrhundert.