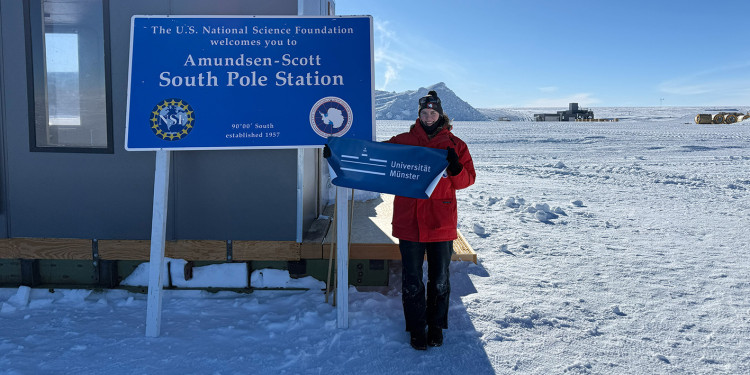

Mein Tag am Südpol

Seit Anfang Dezember 2025 lebe und arbeite ich am Südpol, dem kältesten Ort der Welt. Das ist mit besonderen Herausforderungen verbunden, es ist aber auch eine einmalige Erfahrung. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Tag-Nacht-Rhythmus und stetige Temperaturen um minus 30 Grad Celsius, Eis und Schnee: Das ist die Antarktis im Sommer, während in Europa Winter herrscht.

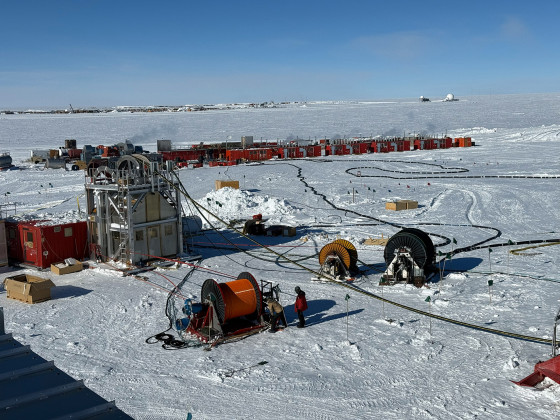

Das Upgrade von IceCube umfasst sieben zusätzliche Detektorstränge. Der Detektor liegt in einer Tiefe von 1.500 bis 2.500 Meter im Eis. Das 28-köpfige „Drilling Team“, in dem neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor allem Ingenieure arbeiten, bohrt – oder besser gesagt schmilzt – daher zunächst Löcher mit einer Tiefe von 2.500 Meter mit einem Heißwasserbohrer ins Eis. Anschließend komme ich als Mitglied des Installationsteams zum Einsatz. Wir sind in eine Tag- und eine Nachtschicht eingeteilt, die Hauptgruppe besteht jeweils aus fünf Personen pro Schicht. Während der Installation bekommen wir Hilfe von drei Personen aus dem Bohrteam, und es arbeiten Leute vom Leitungsteam mit sowie die „IceCube Winterover“, die ein ganzes Jahr in der Station verbringen. Die Arbeit im Eis ist anstrengend, und ich bin nach einer Installationsschicht sehr müde. Aber es ist eine fantastische Erfahrung, die Technik, die ich in Münster mitgeplant und -gebaut habe, am südlichsten Punkt der Erde ins Eis zu bringen.

Mein Frühstück ist eigentlich das Abendessen, da ich nach der hier geltenden neuseeländischen Zeit in der Nachtschicht arbeite. Ich bin also wach von circa 16 bis 8 Uhr, das entspricht 4 bis 20 Uhr deutscher Zeit. Dass es eine Nachtschicht ist, fällt aber nicht weiter auf, da es ohnehin immer taghell ist. Wie es nach dem Frühstück weitergeht, entscheidet sich nach dem Tagesplan. Es gibt Vorbereitungstage, Installationstage und freie Tage.

An den Vorbereitungstagen bringen wir die optischen Module für die Detektion an das jeweilige Bohrloch im „Drillcamp“ und bereiten die Aufhängung und die Verbindungskabel vor. Der Installationsort ist etwa zehn Minuten Fußweg von der Station entfernt. Man kann über einen breiten Weg dorthin laufen oder mit dem Schneemobil fahren. An den Installationstagen verbauen wir in den Bohrlöchern jeweils um die 110 Module. Jeder im Team hat seine feste Aufgabe, denn es ist eine stetige Arbeit gegen die Zeit. Die Bohrlöcher haben eine Lebensdauer von etwa 50 Stunden, bevor sie wieder zufrieren. Wir müssen also rechtzeitig fertig werden. Deshalb dauern die Schichten an solchen Tagen bis zu zwölf Stunden. Meine Aufgabe ist die Dokumentation des Installationsprozesses.

Jeder hat auch freie Tage, an denen man viel in der Station unternehmen kann. Es gibt eine größere Auswahl an Büchern, Filmen und Gesellschaftsspielen. Die Station hat sogar einen kleinen Fitnessraum und eine Sporthalle, und für Musiker gibt es einen Musikraum. Ich schaue mit den Kolleginnen und Kollegen aus meiner Schicht gerne Filme, spiele Darts oder Billard. Meine Tage enden mit dem Abendessen, was für die Tagschicht das Frühstück ist.

Anmerkung der Redaktion:

Die Arbeiten am IceCube-Upgrade wurden Ende Januar kurz nach Fertigstellung dieses Gastbeitrags erfolgreich abgeschlossen, und Berit Schlüter ist wieder zuhause angekommen.

Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 1, 4. Februar 2026.

Das Upgrade des IceCube-Observatoriums

Mehr als 400 internationale Physikerinnen und Physiker des IceCube-Konsortiums nutzen die Daten des Observatoriums an der Amundsen-Scott-Südpolstation, um den Kosmos mithilfe von Neutrinos zu erforschen. Der riesige Detektor unter der Eisoberfläche, der die extrem seltenen Wechselwirkungen der Neutrinos mit dem Eis registriert, füllt ein Volumen von ungefähr einem Kubikkilometer aus. Die tiefsten Messpunkte befinden sich rund zweieinhalb Kilometer unter der Eisoberfläche. Wenn die Neutrinos mit dem Eis wechselwirken, entsteht blaues Licht. Mit optischen Sensoren (Digital Optical Modules (DOM)) fängt IceCube dieses Licht ein. Aus den Daten lässt sich beispielsweise rekonstruieren, aus welcher Richtung ein Neutrino kam und wie viel Energie es besaß.

Die Installation des Upgrades wurde Ende Januar abgeschlossen. Der Detektor hat nun etwa 700 neue Sensoren in seinem zentralen Bereich. Durch diese Verdichtung können Neutrinos mit noch niedrigerer Energie detektiert werden. Besonders interessant ist dies für die Untersuchung sogenannter Neutrinooszillationen. Dabei wandelt sich eine Neutrinosorte in eine andere um. Außerdem reagiert IceCube mit der neuen Technik sensitiver auf niederenergetische Neutrinos aus sogenannten Kernkollaps-Supernovae. Bei so einem Kollaps eines massereichen Sterns zu einem Neutronenstern entstehen riesige Menge an Neutrinos.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Alexander Kappes am Institut für Kernphysik war federführend bei der Entwicklung des mechanischen Designs des sogenannten multi-PMT Optical Moduls (mDOM) und der detaillierten Vermessung seiner optischen Eigenschaften. Außerdem war sie für die Vormontage einer Komponente für alle 430 mDOMs verantwortlich. Die Module haben eine um den Faktor dreieinhalb größere Lichtempfindlichkeit als die bisherigen Sensoren. „Das Besondere an den Modulen von IceCube ist, dass sie einem extrem hohen Druck von bis zu 700 Bar bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius standhalten und dabei absolut zuverlässig funktionieren müssen, da man nach der Installation nicht mehr an sie herankommt“, betont Alexander Kappes. Bei der Entwicklung der Module waren auch Ingenieure des Instituts für Kernphysik eingebunden. Die feinmechanische Werkstatt des Instituts hat Komponenten für Messstände gebaut, die Elektronik dazu stammt aus der elektronischen Werkstatt.