Buddeln, bis die Geschichte spricht

„Ich hab’ was gefunden“, sagt Marit unaufgeregt. Seit einiger Zeit arbeitet sie mit Kelle und Händen in einer zwei Quadratmeter großen Grube, in der sie soeben einen kleinen Keramikfuß eines dreibeinigen Kochtopfes entdeckt hat. Eine spektakuläre Entdeckung, die rings um sie herum für Jubel sorgt? Keineswegs. Marit und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen graben schon seit drei Wochen im Herzen Herfords – eine kleine Scherbe lockt die Nachwuchsarchäologinnen und -archäologen nicht mehr aus ihrer Grube. Stattdessen verstaut Marit das Fragment in einem kleinen Beutel und gräbt weiter.

Zehn Minuten vom Bahnhof der ostwestfälischen Stadt Herford entfernt, unweit einer Eisdiele, eines Sportwettbüros und eines Imbisses, liegt der Janup. Auf dem Areal entdeckte die Stadt vor einigen Jahren Überreste einer alten Siedlung. Für Dr. Sven Spiong, leitender Archäologe der Bielefelder Außenstelle der LWL-Archäologie für Westfalen, ist das Gelände besonders spannend. „Aus unseren Funden schließen wir, dass es um das Jahr 1000 ein reges Bautreiben und Innovationen mit Pfostenbauten, Gruben und Brunnen gab“, erklärt er im Schatten der Jakobi-Kirche. Statt eine Grabungsfirma zu beauftragen, fragte er die münstersche Archäologin Prof. Dr. Eva Stauch, ob sie an einer Lehrgrabung interessiert sei.

Studierende der Universität Münster kommen also nach Herford, sammeln Felderfahrungen und einen Praktikumsnachweis – ohne sich dem Druck von denkmalpflegerischen Notgrabungen aussetzen zu müssen. „Wir können in Ruhe unsere Nachfolger ausbilden“, sagt Sven Spiong mit einem Lächeln. „Das ist ein großes Glück für die Studierenden“, betont Eva Stauch, die kürzlich ihren Ruhestand angetreten hat, den Studierenden aber noch als Dozentin zur Seite steht.

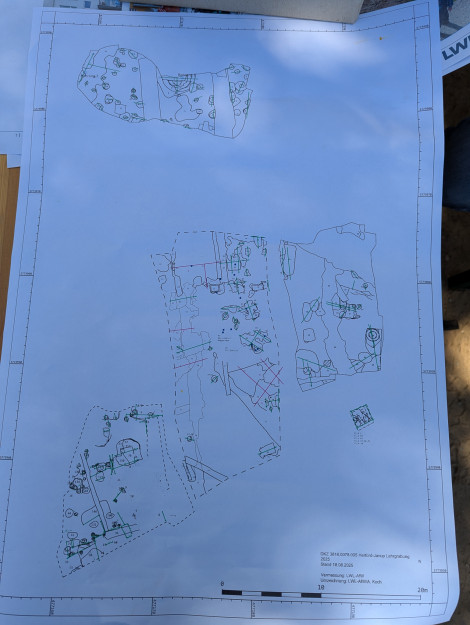

14 junge Männer und Frauen des Bachelorfachs „Archäologie-Geschichte-Landschaft“ graben sich mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe also in die Erde ein. Nachdem eine Autowerkstatt abgerissen sowie Schotter und Erde abgetragen worden waren, rückten sie an. Los ging es mit einer Einführung: Der Grabungstechniker Arne Koch vertiefte das unter anderem bei Eva Stauch erworbene theoretische Wissen der Studierenden am archäologischen Objekt. Inzwischen hat sich die gelbliche Lehmfläche in eine kleine Landschaft mit Gruben, Löchern, zwei Arbeitszelten und einem Vermessungsgerät verwandelt. Ausgerüstet mit Kellen, Rechen, Schaufeln, Spaten und Arbeitskleidung, gehen die Studierenden in sogenannten Schnitten vor. Auch wenn die Stellen willkürlich erscheinen, haben die LWL-Profis das Gebiet so unterteilt, dass möglichst wenig Gruben möglichst viele verschiedene Bereiche berühren und sich damit ein umfassendes Bild von früheren Siedlungsaktivitäten ergibt.

Die Stimmung unter den Studierenden ist gut. Die Anstrengung ist ihnen gleichwohl anzumerken. Von 9 bis 15 Uhr sind sie vor Ort und graben sich stundenlang kniend zentimeterweise voran. „Wegen der vielen Steine ist es in meiner Grube bisher anstrengend“, erklärt Julia, die im vierten Semester ist. „Im Sand ist es einfacher.“ Die Reste der ehemaligen Autowerkstatt, auf die sie stoßen, sind für die Studierenden aber nicht nur Hindernisse. „Auch an modernen Relikten können wir die Methodik vermitteln“, erklärt Arne Koch. Nach mehreren Tagen im Feld legen die Studierenden in ihren eigenen Gruben die Vergangenheit frei. Sie wechseln sich ab, „damit jeder alles kennenlernt“, wie Student Janis unter einem der Zelte erklärt. Finden sie etwas, beispielsweise Tierknochen, Keramik, Glas oder Metall, legen sie die Fundstücke in beschriftete Plastiktüten. Auf einer täglich aktualisierten Karte dokumentieren sie die Funde, um die Geschichte des Ortes zu rekonstruieren.

Obwohl das Grabungsgelände rund 200 Quadratmeter groß ist, wird es mitunter eng. „Langsam kommen wir uns in die Quere“, erklärt Marit. Gleichzeitig wisse sie nicht, wie tief sie noch graben muss. Um sich vertikal zu orientieren, setzen Arne Koch und die Studierenden einen Bohrkern. Dafür treiben sie einen langen Metallstab, der über einen Hohlraum verfügt, mit einem großen Hammer in die Erde, drehen ihn und ziehen ihn mitsamt einer Portion Erde heraus. Das etwa eineinhalb Meter hohe Erdprofil zeigt, was noch kommt: Sand, Steine, Lehm? Wenn zu erkennen ist, dass zunächst etwa nur Sand kommt, wird es grober. „Jetzt geht’s mit der Hacke weiter. Aber irgendwann ist Ende“, sagt Student Marek.

Die Funde beschäftigen die Gruppe nicht nur im Feld. Für den Tag darauf ist in der LWL-Außenstelle Bielefeld ein Inneneinsatz geplant. Die Studierenden reinigen, untersuchen und kategorisieren die Objekte und erlernen dort weitere archäologische Fertigkeiten. Für heute ist Schluss. Die Gruppe verstaut Zelte, Werkzeuge und Verpflegung in einem Bauwagen. Zur Feier des Tages lädt Eva Stauch, die sich auf Sozialgeschichte, Kulturanthropologie und Mittelalterarchäologie spezialisiert hat, die Gruppe zu einem Eis ein. Am Bahnsteig und im Zug hat die Wissenschaftlerin noch Tipps für die Studierenden parat. „In meiner Freizeit zieht es mich auf Äcker, wo ich nach archäologischen Spuren suche, etwa nach kleinen Gerätschaften, die in der Steinzeit aus Feuerstein gefertigt wurden. Die Streifzüge schulen das Auge und ermöglichen die Auseinandersetzung mit der Kulturlandschaft.“ Zudem empfiehlt sie den Studierenden, sich ehrenamtlich zu engagieren, beispielsweise in archäologischen Vereinen, um sich zu vernetzen und Wissen anzueignen. Während Eva Stauch ihre Faszination und Erfahrungen teilt, zieht Ostwestfalen am Zugfenster vorbei – die Geschichte des Janup ruht für eine weitere Nacht.

Autor: André Bednarz

Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 7, 5. November 2025