Auf den Spuren der schwimmenden Mikroalge „Chlamy“

Einzeller der Gattung Chlamydomonas gehören zu den Mikroalgen. Sie stehen am Anfang der Nahrungskette und tragen einen großen Teil zur weltweiten Kohlenstoffdioxid-Fixierung bei, daher sind sie aus ökologischer Sicht extrem wertvoll. Aber auch in der Forschung sind die kleinen grünen Algen, die der deutsche Naturforscher Christian Ehrenberg erstmals Ende der 1830er Jahre beschrieben hat, unverzichtbar. Rund 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt treffen sich vom 24. bis 29. August an der Universität Münster zur Tagung „Chlamy 2025“, um sich über die neuesten Forschungsergebnisse auszutauschen.

Im Fokus der Forschung steht die Art Chlamydomonas reinhardtii. Da der wissenschaftliche Name sehr sperrig ist, nennen die Forscherinnen und Forscher die Alge kurz „Chlamy“ – was wie ein liebgewonnenes Haustier klingt. In mancher Hinsicht erinnert Chlamy tatsächlich an ein Tier: Sie schwimmt mithilfe ihrer zwei Geißeln. Mit ihrem „Auge“ kann sie Licht wahrnehmen. So schwimmt sie auf das Licht zu, um optimale Bedingungen für die Photosynthese zu haben. Wird es ihr zu hell, schwimmt sie weg. Eine weitere Besonderheit: Unter bestimmten Bedingungen kann die Mikroalge auf die Photosynthese verzichten und stattdessen Kohlenstoffverbindungen wie Acetat aus der Umgebung verwerten – ein Verhalten, das vor allem bei Tieren, Pilzen und Bakterien bekannt und für Pflanzen untypisch ist.

Die Genomsequenzierung der Alge im Jahr 2007, die in den vergangenen 15 Jahre weiter verfeinert wurde, ergab die erstaunliche Zahl von mehr als 17.000 Genen. Zum Vergleich: Der Mensch hat gut 20.000 Gene. In den Genen befinden sich auch viele, die nicht in Gefäßpflanzen, aber in Tieren vorkommen. Dazu zählen Erbinformationen, die für die Ausbildung der beiden Geißeln zuständig sind, mit deren Hilfe Chlamy schwimmt.

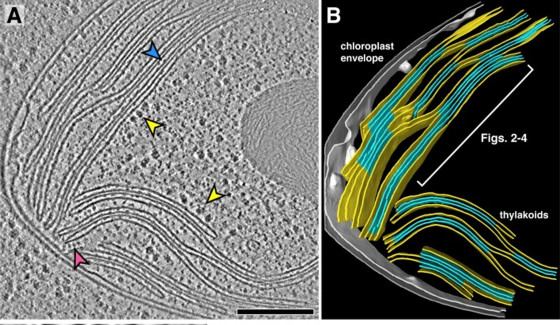

Ein weiterer Forschungstrend: Mithilfe der Kryoelektronenmikroskopie und -tomografie lassen sich Proteinstrukturen bis hin zu atomaren Details sichtbar machen und molekulare Prozesse im Inneren der Zelle nachvollziehen. Auch hier ist die Forschung bei Chlamy besonders weit.

Gibt es denn nach Jahrzehnten intensiver Forschung noch viele offene Fragen zu Chlamy? „Natürlich“, betont Michael Hippler. „Der Teufel steckt im Detail. Wir müssen noch viel über die Prozesse im Inneren der Zelle lernen.“

Zur Tagung

Die Chlamy-Tagung findet alle zwei Jahre statt – wechselweise auf einem anderen Kontinent. Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen wie Strukturbiologie, Physiologie, Biochemie, Biophysik und Medizin vernetzen sich und tauschen ihre Forschungsergebnisse aus. Das letzte Mal in Deutschland war die Chlamy-Tagung 2012 in Potsdam. Die diesjährige Konferenz wird organisiert von Gaia Pigino vom Human Technopole in Mailand (Italien), Michael Schroda von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und von Michael Hippler von der Universität Münster.