Serie „Außeneinsatz“, Teil 8: Spagat zwischen Wissenschaft und Klinik meistern

Etwas aus der Puste trifft Juniorprofessor Dr. Philipp Backhaus in der Klinik für Nuklearmedizin auf Ebene drei im Ost-Turm des Universitätsklinikums Münster (UKM) ein. „Wenn die Tochter auf dem Weg zur Kita plötzlich keine Lust mehr hat, mit dem Fahrrad weiterzufahren, kann es zeitlich schon mal knapp werden“, betont er entschuldigend. Doch zur täglichen Morgenbesprechung um 8 Uhr hat er es geschafft. Philipp Backhaus ist nicht jeden Morgen dabei, denn als sogenannter Clinician Scientist – Arzt und Wissenschaftler – stehen ihm zweieinhalb Tage für die Forschung im European Institute for Molecular Imaging (EIMI) und zweieinhalb Tage für die Klinik zur Verfügung. Ein Spagat, der organisatorisch nicht immer ganz einfach sei, aber für Innovation und medizinischen Fortschritt unerlässlich, wie Philipp Backhaus betont.

Nach der Besprechung sichtet und beantwortet er E-Mails in seinem Büro – begleitet von spontanen Unterbrechungen: In der linken Brusttasche seines Arztkittels steckt ein Handy, das alle paar Minuten surrt. „Ohne geht es nicht. Im August dieses Jahres habe ich die Bereichsleitung für die Diagnostik in der Klinik für Nuklearmedizin übernommen und muss im laufenden Betrieb viele Entscheidungen treffen“, erklärt er. Auch an diesem Vormittag wird er zu einer kurzfristigen Protokollfreigabe eines sogenannten Tracers angerufen. Dabei handelt es sich um eine leicht radioaktive Spürsubstanz, die für die Diagnostik bei einem Patienten eingesetzt werden soll. In der Nuklearmedizin werden verschiedene Tracer genutzt, die Patienten oral oder intravenös verabreicht werden und über die Verteilung im Körper beispielsweise Tumore oder Herzerkrankungen sichtbar machen. „Im Idealfall mache ich mich sofort auf den Weg, damit die Kollegen und die Patienten nicht warten müssen“, erklärt der Mediziner. Dementsprechend läuft er strammen Schrittes durch die Gänge des UKM. Im Kontrollbereich – dem eigentlichen Untersuchungsbereich – angekommen, prüft er die Protokolle gewissenhaft, unterzeichnet sie und hält kurz Rücksprache mit dem Team. Da er in diesem Bereich potentiell mit radioaktiven Substanzen in Berührung kommen könnte, muss er sich entsprechend Strahlenschutzgesetz freimessen, bevor er wieder hinausdarf. Nach zehn Sekunden leuchtet das grüne Lämpchen auf – keine Kontamination.

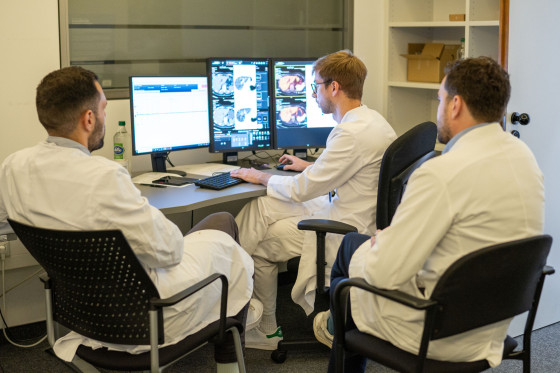

Beinahe nahtlos folgt um 11.30 Uhr die Oberarztbesprechung. Vor allem interne Prozesse und Angelegenheiten wie Personalplanung, Budget und neue Geräte stehen heute auf der Agenda. Die Mittagspause verbringt der 36-Jährige mit einem Brötchen vorm Computer. „Ich weiß, dass das nicht ideal ist. Leider bleibt im Alltag oftmals keine Zeit für eine richtige Pause“, gesteht er. Im Anschluss geht es mit dem Fahrrad den kurzen Weg zum EIMI, keine 500 Meter Luftlinie entfernt. Immerhin ein bisschen Bewegung an der frischen Luft.

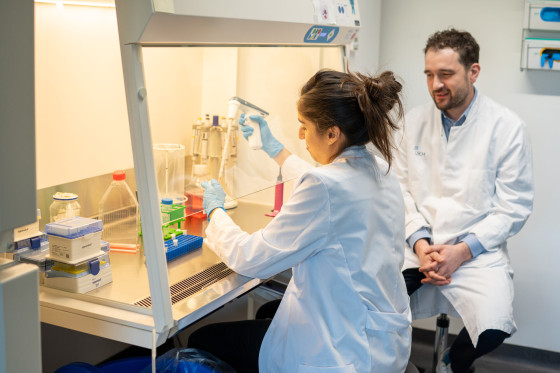

Genug zu tun gibt es trotzdem. „Im Institut kann ich mich auf die Forschung konzentrieren. Es kommt nur selten vor, dass sich die Kollegen aus der Klinik melden“, schildert Philipp Backhaus. Ausnahmen gebe es zwar ab und an – heute jedoch nicht. Es sei nicht selbstverständlich, dass Ärztinnen und Ärzten die Zeit zur Forschung ohne Wenn und Aber zur Verfügung gestellt werde. Die Medizinische Fakultät der Universität Münster und das UKM fördern und unterstützen in einem Clinician Scientist Programm diese besondere Doppelkonstellation auf allen Karrierestufen.

Am späten Nachmittag schwingt sich der gebürtige Paderborner auf seine Leeze und fährt zu seiner Familie nach Aaseestadt. Zurzeit lebt er mit seiner Frau und den sechs Kindern auf einer halben Baustelle. „Wir renovieren unser Haus – vieles in Eigenregie.“ So bauen sie etwa den Kamin zurück und stemmen die Wände auf. „Das ist mein Sportprogramm für den Tag“, schmunzelt Philipp Backhaus. Die Familie hat schon einiges zusammen erlebt, etwa die Zeit vor zwei Jahren in New York, als Philipp Backhaus als klinischer Fellow am Memorial Sloan Kettering Cancer Center arbeitete. „Mit fünf Kindern haben wir ein Jahr lang auf sehr engem Raum in Manhattan gelebt“, erklärt er. Abends, wenn zu Hause die Kinder schlafen, komme es nicht selten vor, dass er sich nochmal auf den Weg ins Institut mache, denn „manchmal bleibt einfach was liegen.“ Philipp Backhaus mag zwar manchmal aus der Puste kommen, aber Klinik, Forschung und Familie zu jonglieren, scheint ihm gut zu gelingen.

Autorin: Kathrin Kottke