Neues internationales Projekt zur Schlaganfall-Forschung

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gehört der Schlaganfall in Deutschland neben Herzerkrankungen und Krebs zu den häufigsten Todesursachen und ist die häufigste Ursache für dauerhafte Behinderungen bei Erwachsenen. In Deutschland erleiden jährlich etwa 200.000 Menschen einen Schlaganfall. Ein neues Forschungsprojekt unter der Leitung der Biochemikerin Prof. Dr. Lydia Sorokin von der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster untersucht die Funktionen verschiedener Barrieren im Gehirn und wie sie sich bei einem Schlaganfall verändern. Untersucht wird nicht nur die Blut-Hirn-Schranke, die den Blutkreislauf vom zentralen Nervensystem trennt, sondern auch andere Barrieren an der Oberfläche des Gehirns und zwischen dem Nervenwasser (Liquor) und dem Gehirn.

Das Projekt mit dem Titel „DeCoDis – Deciphering Cellular and Acellular Barrier Dysfunction in Cerebrovascular Diseases“ startet im Juli und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des EU-Netzwerks „ERA-NET NEURON“ für drei Jahre mit 850.000 Euro gefördert. An dem Projekt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Charité Berlin, der Universität Bern in der Schweiz und des Center of Immunology Marseille-Luminy in Frankreich beteiligt.

Zum Projekt

Bisher zielt die Behandlung nach einem Schlaganfall darauf ab, das Eindringen weißer Blutkörperchen in das Gehirn zu verhindern – allerdings mit wenig Erfolg. Das Team von Lydia Sorokin verfolgt einen neuen Ansatz. „Wir wollen herausfinden, welche Hirnbarrieren durch einen Schlaganfall genau geschädigt werden und wie wir die Funktion dieser Barrieren anschließend wiederherstellen können“, erklärt die Wissenschaftlerin. Das Team erforscht in den kommenden Monaten, wie diese Barrieren zum Eindringen schädlicher Immunzellen nach einem Schlaganfall beitragen und wie die Störung ihrer Funktion zur Ansammlung von Flüssigkeit, dem sogenannten Hirnödem, führt. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ermöglicht, neue Strategien für Behandlungen zu entwickeln, die die Funktion der entsprechenden Barriere nach einem Hirninfarkt stabilisieren und so die Schädigung des Gehirns verringern und die Überlebenschancen verbessern.

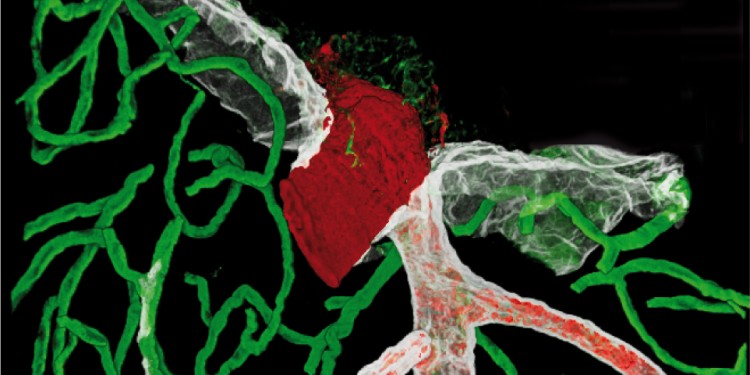

Die Forscher werden die Vorgänge an den verschiedenen Hirnschranken in genetisch veränderten Mäusen untersuchen. Mithilfe spezieller Mikroskopietechniken – der sogenannten Intravitalmikroskopie – können sie im lebenden Organismus sichtbar machen, wie Immunzellen mit den Hirnschranken interagieren und analysieren, wie sich die Funktion der Barriere bei einem Schlaganfall verändert. „Auf diese Weise“, erläutert Lydia Sorokin, „können wir verschiedene Faktoren identifizieren, die die Eigenschaften der Hirnschranke verändern, und sie anschließend in Proben von menschlichem Hirngewebe, die nach einem Schlaganfall entnommen wurden, validieren.“