Zwergplanet Ceres: Klare Hinweise auf aktiven Kryovulkan

Der Zwergplanet Ceres, der größte Körper im Asteroidengürtel, war bis vor einer Million Jahren Schauplatz kryovulkanischer Ausbrüche: Unterhalb des Einschlagskraters Occator drängte unterirdische Sole an die Oberfläche; das Wasser verdunstete und hinterließ helle, salzhaltige Ablagerungen. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam unter Federführung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen nach Auswertung hochaufgelöster Kamera-Aufnahmen von Ceres aus der letzten Phase der NASA-Mission Dawn. Die Fachzeitschriften Nature Astronomy, Nature Geoscience und Nature Communications widmen diesem und weiteren Ergebnissen der Dawn-Mission sieben Artikel. Die Veröffentlichungen zeichnen das Bild einer einzigartigen Welt, in deren Innern Reste eines globalen Ozeans bis heute überdauern konnten und dessen sonderbarer Kryovulkanismus wahrscheinlich noch immer aktiv ist.

Kryovulkanismus galt lange Zeit als ein Phänomen des äußeren Sonnensystems, das ausschließlich auf einigen Eismonden von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun auftritt. Aufgrund der gewaltigen Gravitationskräfte ihrer Mutterplaneten bieten diese Monde in ihrem Innern so viel Wärme, dass dort Wasser trotz der beachtlichen Entfernung von der Sonne nicht vollständig gefriert und in zum Teil spektakulären Fontänen ins Weltall sprüht. Ganz anders dürfte es im Asteroidengürtel zugehen. Die vielen Millionen Male größere und kleinere Brocken, die dort zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter um die Sonne kreisen, gelten als einfach aufgebaute, wasserlose und inaktive Körper.

Occator-Krater ermöglicht Einblicke in die Vergangenheit von Ceres

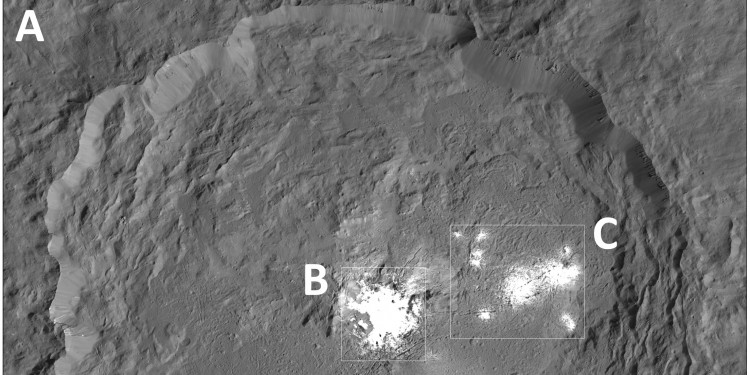

Besonderes Augenmerk richteten die Autoren der aktuellen Veröffentlichungen, zu denen auch Forscher der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) und der School of Earth and Planetary Sciences des National Institute of Science Education and Research in Bhubaneswar (Indien) zählen, auf den Occator-Krater, ein markanter Einschlagskrater auf der Nordhalbkugel von Ceres. Mit einem Durchmesser von etwa 92 Kilometern übertreffen seine Ausmaße selbst die der allermeisten irdischen Krater. Noch auffälliger ist seine zum Teil leuchtend weiße Färbung, die bereits in der Anflugphase auf Ceres zu Spekulationen um etwaige Wasservorkommen anregte. „Genau betrachtet, hat der Occator-Krater eine sehr komplexe Struktur mit Erhöhungen, Absenkungen, Ablagerungen, Rissen und Furchen. In allen Einzelheiten ist dies erst in der letzten Missionsphase deutlich geworden“, erklärt Dr. Andreas Nathues vom MPS, wissenschaftlicher Leiter des Kamerateams von Dawn. „Aus der heutigen Morphologie des Kraters können wir seine Entstehungsgeschichte rekonstruieren – und einen Blick in die bewegte Vergangenheit von Ceres werfen.“

Die hochaufgelösten Aufnahmen lassen es zu, das Alter der einzelnen Kraterbereiche zu bestimmen. Zu diesem Zweck analysieren die Forscher Anzahl und Beschaffenheit kleinerer Einschläge, die jeden Körper im Sonnensystem überziehen. Je jünger eine Oberfläche ist, desto weniger Mini-Krater weist sie auf.

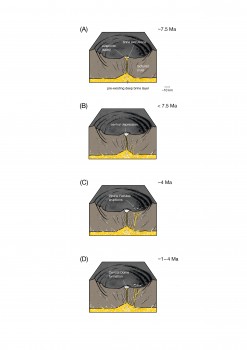

Wie sich zeigte, entstand der Occator-Krater vor etwa 22 Millionen Jahren durch einen großen Einschlag. Wie in vielen anderen Einschlagskratern auf der Erde und auf anderen Planeten bildete sich dabei ein Zentralberg, der allerdings nach einiger Zeit wieder einstürzte. Vor etwa 7,5 Millionen Jahren stieg unter den Resten des Zentralbergs Sole aus dem Innern an die Oberfläche empor. Das Wasser verdunstete und Salze, sogenannte Karbonate, lagerten sich ab. Sie sind für die markanten hellen Ablagerungen (Cerealia Facula) im Zentrum des Occator-Kraters verantwortlich. Durch den Materialverlust im Innern sackte der innere Teil des Kraters ab. Es bildete sich eine runde Vertiefung mit einem Durchmesser von etwa 15 Kilometern.

In den folgenden Jahrmillionen konzentrierte sich die Aktivität vor allem auf den östlichen Bereich des Kraterbodens. Durch Risse und Furchen quoll auch dort Sole an die Oberfläche und erzeugte weitere helle Ablagerungen, die Vinalia Faculae. Vor etwa zwei Millionen Jahren wachte das Zentrum des Kraters wieder auf: Erneut drang Sole an die Oberfläche, innerhalb der zentralen Vertiefung wölbte sich eine Kuppe aus hellem Material nach oben. „Dieser Prozess dürfte mindestens bis vor einer Million Jahre angedauert haben“, fasst Dr. Nico Schmedemann von der Arbeitsgruppe für geologische Planetologie der WWU unter der Leitung von Prof. Dr. Harald Hiesinger die Ergebnisse zusammen.

Bemerkenswert sei vor allem, wie lange der Occator-Krater aktiv war und möglicherweise noch immer ist. Theorien, wonach die ausgetretene Flüssigkeit ausschließlich auf Schmelzwasser vom ursprünglichen Einschlag zurückzuführen ist, seien dadurch widerlegt. Die Wärme, die bei einem solchen Einschlag entsteht, hätte sich nicht über so viele Millionen Jahre im Inneren halten können.

Stattdessen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich tief unterhalb des Occator-Kraters Reste eines globalen, salzigen Ozeans finden. Ähnlich wie Streusalz im Winter sorgt das gelöste Salz dafür, dass die Sole trotz der tiefen Temperaturen im Inneren des Körpers flüssig bleibt.

Möglich ist sogar, dass aus dem Zwergplaneten noch immer Wasser austritt und verdampft. Bereits 2014 hatten Messungen mit dem Weltraumteleskop Herschel Hinweise auf eine extrem dünne, wasserhaltige und möglicherweise nur sporadisch auftretende Exosphäre gegeben. Im Zuge der späteren Dawn-Mission fanden Andreas Nathues und sein Team Hinweise auf eine Art dünnen Dunst, der täglich über dem Occator-Krater liegt. Zu diesen Puzzlestücken gesellt sich nun die Veröffentlichung eines italienischen Wissenschaftler-Teams. Die Forscher wiesen in dem hellen, abgelagerten Material unter anderem Salzverbindungen nach, die Wasser enthalten. Das nur leicht gebundene Wasser verdunstet an der Oberfläche der Ceres jedoch innerhalb von Wochen; die Ablagerungen können somit nicht alt sein.

„Wir gehen davon aus, dass Ceres noch immer gelegentlich kryovulkanisch aktiv ist“, folgert Andreas Nathues. Während einiges dafür spricht, dass die Ausbrüche in der frühen Entwicklungsphase des Occator-Vulkanismus teilweise geradezu explosiv waren, dürfte sich mittlerweile Kryovulkanismus von Ceres beruhigt haben. Die Forscher vermuten, dass Wasser nun in erster Linie durch Verdampfen entweicht. „Ein solcher Kryovulkanismus ist nach bisherigem Kenntnisstand im Sonnensystem einzigartig“, unterstreicht Nico Schmedemann.

Originalveröffentlichung

Andreas Nathues, Nico Schmedemann, Guneshwar Thangjam et al. (2020): Recent cryovolcanic activity at Occator on Ceres,

Nature Astronomy, doi: 10.1038/s41550-020-1146-8