Kleines unvollendetes Blatt aus einem osmanischen Koran

Inventarnr.: Hs. 30

Datierung: unbekannt (möglw. 19. Jh.)

Geogr. Bezug: Osmanisches Reich, Anatolien

Material: Papier

Umfang: 1 folio, 15 Zeilen

Maße: 17,8 x 12 cm

Duktus: nasḫ

Illumination: keine Illuminationen, Blatt nie

vollendet

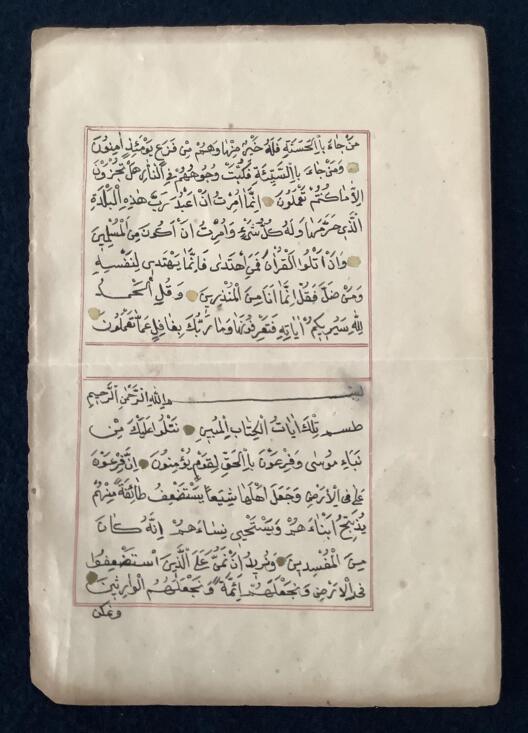

Textstellen: recto: Sūrat an-Naml /

Die Ameisen Q 27:77-88

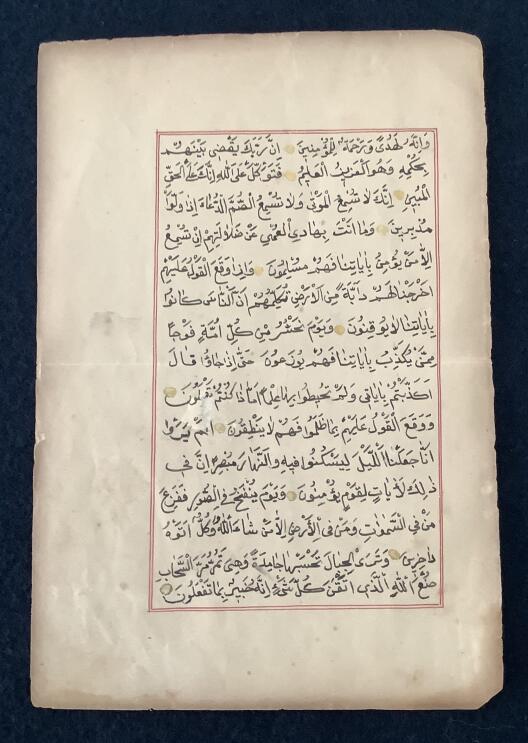

verso: Sūrat an-Naml /

Die Ameisen Q 27:89-93 und

Sūrat al-Qaṣaṣ / Die Geschichte

Q 28:1-5

Provenienz: 2025 Schenkung von Frau Lisa Böcker,

Münster, um 1990 in der Türkei

als Geschenk erhalten

Dieses kleinformatige, unvollendete Koranblatt ist im Vergleich zu den anderen osmanischen Codices und Blättern der Sammlung (Hss. 12, 24 und 27) relativ schmucklos. Dennoch ist es von großem wissenschaftlichen Interesse: an ihm lässt sich nachvollziehen, in welchen Schritten die Herstellung eines Korancodex ablief.

Das Blatt umfasst fünfzehn Zeilen pro Seite. Beide Seiten enden jeweils mit dem Ende eines Verses – die Zeilenanzahl und das Zusammentreffen von Vers- und Seitenende sind typische Merkmale sogenannter āyāt ber-kenār (Vers bis zum Rand) - Korane, vgl. z.B. den Khawam-Koran Hs. 24 und den kleinen osmanischen Koran Hs. 27 aus der Sammlung des Instituts. Bei diesen Koranen, die seit dem 18. Jahrhundert im Osmanischen Reich hergestellt wurden, war genau festgelegt, wieviel Text auf eine Seite passen musste. Für einen Ǧuzᵓ, das ist ein Dreißigstel des Korans, waren immer genau fünf Bifolios, also zehn Blätter mit zwanzig Seiten vorgesehen.[i] Aufgrund der standardisierten Textverteilung konnten solche Korane arbeitsteilig und schneller produziert werden: der Schreiber konnte sich an Vorlagen orientieren und wusste genau, wieviel Text auf eine Seite passen musste. Verso findet sich links unterhalb des Textfelds eine sogenannte Kustode – das ist das Wort, das sich auch als erstes auf der Folgeseite findet, so dass der Buchbinder die richtige Reihenfolge der Bögen erkennen konnte.

Das Textfeld ist auf beiden Seiten des Blatts von einem Rahmen ( جدول - ǧadwal) aus zwei feinen roten Linien umgeben. Deutlich ist an der Kustode zu sehen, dass der Rahmen erst nach der Schrift hinzugefügt wurde – bei der Herstellung von Korancodices war es übliche Praxis, dass zunächst ein Kalligraph den Text kopierte, anschließend der Rahmen gezeichnet und abschließend der Illuminator tätig wurde.

Für die Überschrift der Sure 28 al-Qaṣaṣ ist ein rechteckiges Feld vorgesehen, das jedoch leer geblieben ist. Auch die Verstrenner sind nicht vollendet worden: Zwar sind zwischen den Versen provisorisch rundliche goldene Flecken aufgetupft worden, die jedoch nicht, wie in derartigen Koranen üblich, durch schmale schwarze Konturen zu goldenen Scheiben, Spiralen oder Blüten gestaltet sind.

Die Zeilenabstände sind nicht vollkommen gleichmäßig. Der Duktus ist zwar an das für kleinformatige Korane im osmanischen Reich übliche Nasḫ angelehnt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber als kursive Gebrauchsschrift mit Ligaturen, wie sie bei den Schriftstilen Tawqīᶜ und Riqāᶜ vorkommen. Auch lassen die Formen der Buchstaben das bei handwerklich sehr qualitätvollen Exemplaren anzutreffende Gleichmaß der Buchstaben vermissen. Die Vokalzeichen sind stark nach links verschoben. Auffällig ist, dass Schriftgröße und Wortabstand ungleichmäßig sind – in den jeweils ersten und letzten zwei Zeilen der beiden Seiten sind die Wörter im Vergleich zum Rest des Textes stark zusammengestaucht. Rezitationszeichen, wie sie sich in den meisten Koranhandschriften finden, sind nicht vorhanden.

Das Papier ist am Rand der vier Seiten leicht bräunlich verfärbt und weitgehend glatt, deutliche Spuren einer Bindung sind nicht zu erkennen. In der Mitte ist das Blatt horizontal geknickt. Recto findet sich unterhalb der Mitte ein kleiner Anriss im Papier – ein 1 cm langes Stück der oberen Papierschicht ist angerissen und nur noch an seinem unteren Ende mit dem Blatt verbunden.

Über die Gründe, warum das Blatt nicht vollendet und vermutlich nie in einen Muṣḥaf (ein physisches Koranexemplar) eingebunden wurde, lässt sich nur spekulieren: Möglicherweise wurde es von einem noch unerfahrenen Schreiber angefertigt und aufgrund seiner geringen Qualität nicht weiter illuminiert. Da das Blatt aber das als heilig geltende Gotteswort enthielt, durfte es nicht weggeworfen werden. Möglicherweise lagerte es über Jahrzehnte oder länger in einem Stapel von ungenutzten Koranblättern und geriet in Vergessenheit. Um 1990 erhielten unsere Stifterin und andere Mitglieder einer offiziellen NRW-Delegation von Pädagog*innen bei einem Besuch in der Türkei das vorliegende Blatt und weitere Blätter als Geschenk.

Auszuschließen ist allerdings auch nicht, dass es sich bei dem Blatt um ein modernes Artefakt handelt, bei dem auf ein altes oder künstlich gealtertes Blatt ein Stück Korantext zwar nach dem Vorbild alter osmanischer āyāt ber-kenār - Korane, aber nicht mit der diesen eigenen Eleganz abgeschrieben wurde.

Literatur

Déroche, F.: Manuscripts of the Qurᵓān, in: McAuliffe, J.D. (Hg.): Encyclopedia of the Qurᵓān, Vol. 3, Leiden und Boston 2003, S. 254-274.

Stanley, Tim: Istanbul and its scribal diaspora. The calligraphers of Müstakim-zade, in: ders. / Contadini, A. / Bayani, M. (Hgg.): The Decorated Word. Qur’ans of the 17th to 19th centuries, Oxford 1999 (The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Vol. IV Part One) S. 60-12.3

[i] Déroche 271

Monika Springberg