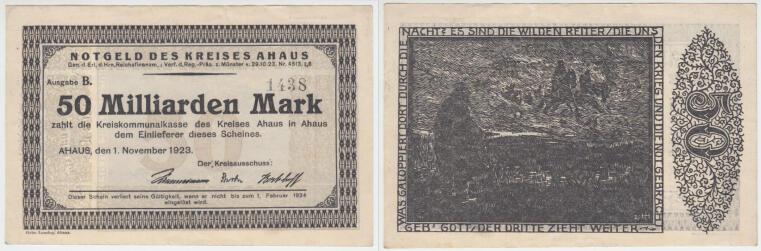

Ein „Spökenkieker“ auf einem Notgeldschein des Kreises Ahaus von 1923

Das deutsche Notgeld der Jahre 1914 bis 1923, geprägt durch Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, die Heimatfront, die Not und den Hunger in der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie die große Inflation, war lange Zeit das alleinige Beschäftigungsfeld von Münz- und Geldscheinsammlern sowie engagierter Heimatforscher. So entstanden bereits kurz nach den frühen Notgeldausgaben ab 1915 erste Listen und Kataloge. (Fast) alle Münzen und Scheinen wurden nach und nach erfasst, beschrieben und katalogisiert, aber eine intensive Auseinandersetzung mit den historischen Hintergründen, den beteiligten Ausgabestellen, den Prägeanstalten und Druckereien, den Entwerfern und Künstlern sowie den Text- und Bildinhalten fand erst in den letzten Jahren auch das Interesse der wissenschaftlich-numismatischen Forschung.

Nachfolgend soll als „Münze“ des Monats ein Geldschein vorgestellt werden, der in der Rückschau auf das Jahr seiner Entstehung (1923) ein beklemmendes Gefühl zurück lässt. Er ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, obwohl er sich auf den ersten Blick in die Reihe der üblichen Notgeldscheine jener Zeit einsortieren lässt.

Nach den kriegsbedingten Notgeldausgaben zur Behebung des Kleingeldmangels der Jahre 1914 und 1916 bis 1917, dem Großgeldmangel 1918 bis 1919 und den Ausgaben von Serienscheinen zu Sammlerzwecken 1918 bis 1922 ergab sich mit der anfänglich schnellen und zum Schluss galoppierenden Inflation 1922 bis 1923 erneut die Notwendigkeit, in kürzester Zeit enorme Geldmengen zu produzieren. Nur so konnte die Zahlungsfähigkeit von Kreisen, Städten, Gemeinden, Firmen und Betrieben sichergestellt werden. Lohnzahlung erfolgten bar in der Lohntüte. Das morgens verausgabte Geld war abends schon kaum noch etwas wert. Die Reichsbank bzw. die beauftragten Druckereien kamen mit der Produktion offizieller Zahlungsmittel nicht nach. Vorrübergehende Abhilfe – bis zu einer unumgänglichen Währungsreform – konnten daher nur kurzfristige lokale Notgeldausgaben schaffen. Diese mussten allerdings von staatlicher Seite genehmigt werden.

Der Landrat des Kreises Ahaus, Felix Sümmermann (1889–1970), richtete daher am 13. August 1923 ein Genehmigungsschreiben an den Regierungspräsidenten Heinrich Haslinde (1881–1958) in Münster: „Der augenblickliche Geldmangel tritt im Kreis Ahaus überaus stark in Erscheinung. Ersatzwertzeichen sind aus der Notlage heraus von den großen Industriefirmen des Kreises (van Delden, Gronau; van Delden, Ahaus) in großen Mengen ausgegeben. Es erscheint erforderlich, daß der Kreis baldigst durch Ausgabe von eigenem Notgeld eingreift. Ich bitte dem Kreis Genehmigung dazu bis zum Betrag von 30 Milliarden erteilen zu wollen.“ (zitiert nach Döll, S. 14)

Die Genehmigung erfolgte offenbar Mitte bzw. Ende Oktober. Zu diesem Zeitpunkt waren die beantragen 30 Milliarden Mark allerdings schon „Kleingeld“. Der Kreis gab danach in kurzer Abfolge drei verschiedene Ausgaben in deutlich größerem Umfang in Umlauf:

Ausgabe A: Scheine zu 5 und zu 20 Milliarden mit Datum vom 26. Oktober 1923.

Ausgabe B: Scheine zu 10 und zu 50 Milliarden mit Datum vom 1. November 1923.

Ausgabe C: Scheine zu 100 und zu 500 Milliarden mit Datum vom 5. November 1923.

Während die Ausgaben A und C funktional, schlicht und einseitig gestaltet waren, tragen die beiden Scheine der Ausgabe B vom 1. November auf der Rückseite einfarbige Illustrationen.

Der Schein zu 10 Milliarden zeigt die Abbildung eines Holzschnittes, der den Brand von Vreden im Jahr 1811 zeigt. Schon Wilhelm Döll erkannte 1984, dass diese Abbildung auf den Holzschnitt „Der große Brand“ des Coesfelder Künstlers Heinrich Everz zurück geht und im Ahauser Heimatkalender 1923 abgebildet ist (C. Weddige, Der Brand von Vreden (1811), in: Ahauser Kreiskalender 1923, S. 74–75, Druckerei J. & A. Temming, Bocholt 1922).

Näher betrachte werden soll hier der Schein zu 50 Milliarden:

Text der Vorderseite innerhalb eines rechteckigen Schmuckrahmens:

Notgeld des Kreises Ahaus

Gen.(emigt) d.(urch) Erl.(ass) d.(es) H.(errn) Reichsfinanzm.(inisters); Verf.(ügt) d.(durch) Reg.(ierungs)-Präs.(ident) z.(u) Münster v.(om) 29.10.(19)23, N(umme)r. 4513.I.8

Ausgabe B / aufgedruckte Kontrollnummer (1438)

50 Milliarden Mark

Zahlt die Kreiskommunalkasse des Kreises Ahaus in Ahaus dem Einlieferer dieses Scheins.

Ahaus, den 1. November 1923

Der Kreisausschuss: Abbildung der Unterschriften von Landrat Felix Sümmermann, Kreisausschussmitglied Adolf Freiherr von Oer (1863–1941) und Kreisausschußoberinspektor Wilhelm Kerkhoff

Dieser Schein verliert seine Gültigkeit, wenn er nicht bis zum 1. Februar 1924 eingelöst wird.

Unten links außerhalb des Schmuckrahmens: Gebr.(üder) Lensing, Ahaus

Papier weiß, Unterdruck grau mit 50 in der Mitte, Wasserzeichen Rundwaben, Druck schwarz, Maße 140 x 91 mm

Auf der linken Seite vertikal halbrunder zweizeiliger Prägetrockenstempel (ca. 50 x 12 mm): Kreisausschuss des Kreises / Ahaus.

Anmerkung: Die Angabe „Gebr. Lensing, Ahaus“ bezieht sich auf die Druckerei, in der die Scheine gefertigt wurden. Die Brüder Heinrich (1838–1900) und Lambert (1851–1928) Lensing hatten im 19. Jahrhundert eine Buchhandlung und später einen Zeitungsverlag in Dortmund gegründet, den seit 1919 als Geschäftsführer Lambert (II.) Lensing (1889–1965) führte, der im gleichen Jahr auch das Ahauser Kreisblatt übernommen hatte. In der Druckerei dieser Tageszeitung an der damaligen Ulmenstraße (heute Van-Delden-Straße) entstanden daher die Notgeldausgaben.

Rückseite:

Neben der vertikal orientierten Wertzahl 50 (für 50 Milliarden Mark) im Rankenwerk Abbildung eines rechteckigen Holzschnittes: Ein Schäfer mit langem Mantel und Hut, gestützt auf einen Stock, steht in einer flachen Moorlandschaft und sieht in den Nebel- und Wolkenformationen am Horizont drei bewaffnete Reiter. Unten rechts Datierung und Signatur: (19)23, Monogramm HE (Heinrich Everz).

Umschrift um die Darstellung: WAS GALOPPIERT DORT DURCH DIE NACHT? ES SIND DIE WILDEN REITER / DIE UNS DEN KRIEG UND DIE NOT GEBRACHT / GEB´ GOTT, DER DRITTE ZIEHT WEITER

Auch dieser Holzschnitt, datiert 1923, wurde im Ahauser Heimatkalender abgedruckt, allerdings erst in der Ausgabe des Jahres 1924. Sein Titel: „De wille Jagd“ (Die wilde Jagd). Er wurde vom Künstler speziell für den Artikel „Das Amtsvenn“ von Oberlehrer Heidebrink, Asbeck, geschaffen (Ahauser Kreiskalender 1924, S. 40–41, Druckerei J. & A. Temming, Bocholt, 1923). Dieser Text beginnt mit folgenden Worten: „Heide- und Moorlandschaft: Wer dächte da nicht an die Geister- und Spukgeschichten, die einem die Großmutter am gemütlichen Herdfeuer erzählte! Wer wurde nicht schon lebhaft an die wilde Jagd erinnert, wenn er an einem nebligen Septembertage das Moor durchstreifte! Wenn sich dann die Nebelschwaden zu menschlichen Gestalten zusammenballen, kann man es so recht verstehen, daß der wilde Jäger in dem Glauben unserer heidnischen Vorfahren eine so große Rolle spielen konnte. Wem fallen dabei nicht die wunderbaren Heide- und Moorlieder von A. v. Droste-Hülshoff ein! Eine solche Geisterstimmung kommt auch in dem vorstehenden Bilde vom Amtsvenn zum Ausdruck.“

Das erwähnte Amtsvenn ist ein Moorgebiet (niederdeutsch: Venn) im nordwestlichen Münsterland in Nordrhein-Westfalen zwischen den Orten Epe, Alstätte und Graes.

Der um die Abbildung auf dem Geldschein zu lesende Text gehörte ursprünglich nicht zum verkleinert wiedergegebenen Originalholzschnitt. Von diesem gibt es zwei Fassungen (ca. 17 x 24 und 39 x 55 cm).

Durch die Umschrift wird die Darstellung nun zu einem Menetekel, einem Vorzeichen für drohendes Unheil: Es sind drei Reiter dargestellt, von denen zwei für die jüngsten Kriege der damaligen Zeit stehen, den Deutsch-Französischen Krieg (1870–1871) und den gerade beendeten (Ersten) Weltkrieg (1914–1918). „Geb´ Gott, der Dritte zieht weiter“. Kriegsmüde wird hier die Angst vor einem weiteren großen Krieg zum Ausdruck gebracht und Gott gebeten, den „Dritten Reiter“ vorüberziehen zu lassen und einen erneuten Krieg, sicherlich am Horizont u.a. durch die französische Rheinlandbesetzung zu erahnen, abzuwenden. Dass kaum 16 Jahre später tatsächlich der Zweite Weltkrieg ausbrechen würde, konnte damals noch niemand konkret ahnen. Wenn man sich mit den Hintergründen dieser vermeintlichen „Geistererscheinungen“ intensiver beschäftigt, wird verständlich, das – besonders im Münsterland – damals konkrete Ängste herrschten, die auf Jahrhunderte alte Überlieferungen zurückgehen.

Heinrich Evers (1882–1967), geboren in Lippstadt, ist bis heute der Künstler Westfalens, der den Holzschnitt im 20. Jahrhundert dort wieder bekannt machte, nachdem er seine große Zeit vor allem im 15. und 16. Jahrhundert und dann vorübergehend im 19. Jahrhundert hatte. Er schuf zwischen 1920 und 1967 über 600 Holzschnitte, meist mit Motiven aus Westfalen und dem Emsland, illustrierte vor allem in den 1920er Jahren zahlreiche Heimatkalender und Bücher und griff dabei auch immer Historisches, Märchen, Mythen, Sagen und Legenden auf. Für die Illustration des Artikels im Ahauser Heimatkalender 1923 über das Amtsvenn entschied er sich für die Darstellung eines Schäfers, der die Vision der „Wilden Jagd“ hat. Diese in ganz Europa weit verbreitete Sage handelt von berittenen Jägern, die über den Himmel ziehen und Vorboten für Kriege, Krankheiten, Dürren oder andere Katastrophen sein sollten. Doch nicht jeder konnte sie sehen.

Schon die westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) beschreibt in ihrer 1840 erschienenen Ballade Vorgesichte oder Second Sight sowie in ihren kurz zuvor publizierten Prosatexten Bei uns zu Lande auf dem Lande und Westfälische Schilderungen aus einer westfälischen Feder ein ungewöhnliches Phänomen: Sie berichtet von den sogenannten Spöken-Kiekern, den Spuk-Guckern, den Geister-Sehern, den Vör-Kiekern, den Vor-Schauern, den Schichtern oder Wickern, den seltsamen Menschen, die angeblich das Zweite Gesicht haben und – bildlich – Ereignisse vorhergesehen haben, bevor diese dann tatsächlich eingetroffen sind. Sie blicken – angeblich – mit einem weiteren Sinn, der anderen fehlt, in die Zukunft und haben somit ein Vor- oder Ferngesicht, ein sogenanntes inneres oder drittes Auge. Dass es diese Spökenkieker genannten Menschen gegeben hat, ist eine Tatsache. Ob sie aber tatsächlich in die Zukunft schauen konnten, obwohl sie dies eigentlich gar nicht wollten, ist in der wissenschaftlichen Forschung sehr umstritten. Bekannt sind die Spökenkieker vor allem in Westfalen und in Niedersachsen, besonders im Münsterland, wo es fast in jedem Dorf im Laufe der Geschichte namentlich überlieferte Vorseher geben hat. Heute bezeichnet man mit dem Begriff eher leichtgläubige Menschen, Pessimisten, Schwarzseher, denn die Spökenkieker sahen fast immer nur Unheil voraus: den eigenen Tod oder den eines anderen, Kriege, Krankheiten, kleine und große Unglücke verschiedener Art sowie oft auch Brandkatastrophen. Es waren daher allesamt eher negative und depressive Momente, die auch die Ängste und Nöte der damaligen Zeit widerspiegeln. Die Gabe wurde angeblich vererbt, konnte aber auch durch die ungewöhnlichsten Umstände erworben oder sogar übertragen werden. Oft waren die Spökenkieker einfache Menschen, vielfach waren es Knechte oder Schäfer, meist Männer, eher selten Frauen. Die von ihnen einmal gesehenen zukünftigen Begebenheiten konnten, trotz allerlei Versuche, sie zu verhindern, angeblich aber nie abgewendet werden.

Hier erscheint nun die künstlerisch dargestellte Vision eines namentlich unbekannten Schäfers, der im Amtsvenn im Münsterland Jahrzehnte zuvor drei Wilde Reiter als Vorboten für drei Kriege gesehen haben soll, mit der hinzugefügten Umschrift von 1923, rückblickend als unabänderliche Ankündigung eins dritten großen und somit weiteren (2. Welt)-Krieges.

Wer damals die Idee hatte, die beiden Holzschnitte von Heinrich Everz auf den Notgeldscheinen abzubilden und mit Umschriften zu versehen, ist unbekannt. Vielleicht war es auch der Künstler selbst, der den Vorschlag machte und auch die Texte mit den aktuellen Bezügen hinzufügte. Die Umschrift auf dem zugehörigen 10 Milliarden Mark Schein mit der Darstellung des Brandes von Vreden 1811 beschreibt die aktuelle Notsituation 1923 ebenfalls sehr eindrucksvoll: ES STEHT DIE WELT IN FLAMMEN / ES BRENNT DIE GROSSE NOT / HERR HILF DAS ELEND BANNEN / HERR SCHAFFE UNS WERK UND BROT!

Beide Scheine entstanden zwei Wochen vor der sich abzeichnenden Währungsreform, die am 15. November 1923 mit der Ausgabe der neuen Rentenmarkscheine begann. Der Umrechnungsfaktor betrug hierbei 1 Billion Papiermark zu 1 Rentenmark. Beide Scheine waren daher plötzlich rechnerisch nur noch 1 bzw. 5 Pfennig wert und konnten bis zum 1. Februar 1924 theoretisch noch umgetauscht werden. Tatsächlich wurden die Inflationsscheine und auch die Notgeldscheine bis zum Frühjahr 1924 vielfach noch ersatzhalber verwendet, denn die Produktion ausreichender Mengen der neuen Rentenmarkscheine verzögerte sich noch. Mit der Währungsumstellung begann dann zwar die kurze Epoche der Goldenen Zwanziger-Jahre, die oft auch mit einem Tanz auf dem Vulkan beschrieben wurden. Nach den politischen Ereignissen 1933 dauerte es nur noch sechs Jahre, bis sich die Prophezeiung des Spökenkiekers aus dem Amtvenn erfüllen sollte.

Bernd Thier

Literatur

Notgeldschein:

Döll, Wilhelm, Notgeld und Wertmarken im Kreis Borken, Ahaus/Borken 1914–1947. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte, Borken 1983, hier S. 14–18.

Der Künstler Heinrich Everz:

Wagner, Eckhard, Der Heimat verpflichtet. Zum Leben und Werk von Heinrich Everz, in: Heinrich Everz 1882–1967. Holzschnitte aus Westfalen und dem Emsland, Sonderausstellung des Emslandmuseum Jagdschloss Clemenswerth 4. Juli–17. Oktober 1982, Künstlerbegegnungen mit dem Emsland Teil 5, Sögel 1982, S. 5–16.

Ausstellungskatalog: Heinrich Everz, Holzschnitte aus Haltern und dem Münsterland. Eine Ausstellung in der Stadtbücherei Haltern vom 15.12.1990 bis 26.01.1991, Haltern 1990.

Der Nachlass von Heinrich Everz online: http://www.heinrich-everz.de/

Wikipedia „Heinrich Everz“: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Everz

Über Spökenkieker:

Bahlmann, Paul, Westfälische „Spökenkieker“ und ihre Vorgeschichten. Eine Sammlung älterer Prophezeiungen aus und über Westfalen, Münster 1901.

zur Bonsen, Friedrich, Das Zweite Gesicht (Die „Vorgeschichten“). Nach Wirklichkeit und Wesen, Essen 1940.

Schepper, Rainer, Das Zweite Gesicht in Volksglaube, Dichtung und Forschung. Eine Skizze, Münster 1981.

Strotdrees, Gisbert, Das 'Zweite Gesicht' in Westfalen. Geschichte, Erzählkultur, Erinnerungsort, in: Jan Carstensen (Hg.), "Verflixt!" Geister, Hexen und Dämonen. Schriften des LWL-Freilichtmuseums Detmold, Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde, Band 35, Münster 2013, S. 33–48.

Wikipedia „Wilde Jagd“: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Jagd

Wikipedia „Spökenkieker“: https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B6kenkieker