Mit wissenschaftlicher Information lässt sich viel Geld verdienen

Mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler haben Medienberichten zufolge Forschungsergebnisse gegen Bezahlung in wertlosen Online-Fachzeitschriften pseudowissenschaftlicher Verlage publiziert. Diese Verlage missachten demnach die grundlegenden Regeln der wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Norbert Robers sprach mit der Leiterin der Digitalen Dienste der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Dr. Stephanie Klötgen, über Konsequenzen und über Tipps, um sich gegen Raubverlage zu schützen.

Eine der Schlagzeilen zu diesem Thema lautet: „Tausende Forscher publizieren in Pseudo-Journalen“. Ist das auch für Sie eine überraschende Nachricht?

Nein, nicht wirklich. Mit wissenschaftlicher Information lässt sich heute sehr viel Geld verdienen - dies haben auch obskure Verlage erkannt.

Das Phänomen der pseudowissenschaftlichen Verlage sei zwar schon seit Jahren bekannt, heißt es in den Berichten. Neu sei jetzt vor allem das Ausmaß – so habe sich die Zahl solcher Publikationen bei fünf der wichtigsten Verlage den Recherchen zufolge seit 2013 weltweit verdreifacht, in Deutschland sogar verfünffacht. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Verlage geben immer mehr Zeitschriften mit zum Teil sehr ähnlichen Titeln heraus. Vor allem für junge Wissenschaftler ist es schwer, sich in dieser Flut zurechtzufinden. Gerade die Kombination aus Publikationsdruck und zu wenig Zeit, sich mit der Auswahl des richtigen Journals zu beschäftigen, kann dazu führen, dass Wissenschaftler auf unseriöse Angebote hereinfallen. Vermutlich wurden auch die Zahlen bislang nicht systematisch erhoben, so dass jetzt die Zahl überraschend hoch ist.

Sie haben bereits einen Grund für diese hohe Zahl genannt – es ist vor allem der Publikationsdruck, die die Wissenschaftler in die Hände der Geschäftemacher treibt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja, dies ist zumindest ein wichtiger Faktor. Es zählt häufig immer noch die Quantität und nicht unbedingt die Qualität der veröffentlichten Beiträge. Dies spiegelt sich auch in vielen metrischen Faktoren wieder, die zur Beurteilung herangezogen werden.

Worin besteht die Gefahr, wenn sich diese Berichte bestätigen?

Die Gefahr, dass das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft Kratzer bekommen, ist nicht zu bestreiten.

Wie kann ein junger Wissenschaftler sichergehen, dass er bei einem seriösen Verlag publiziert?

Sie sollten sich vor allem über Qualitätskriterien zur Beurteilung von Verlagen und Zeitschriften informieren. Hier helfen Angebote wie beispielsweise die Website „Think.Check.Submit“, die Kriterien zur Beurteilung nennt, oder Verzeichnisse wie das „Directory of Open Access Journals“ (DOAJ), das qualitätsgeprüfte Zeitschriften, die nach dem Open Access-Prinzip veröffentlichen, auflistet.

Gibt es Indikatoren oder Hinweise, auf die man im Fall einer Unsicherheit achten sollte?

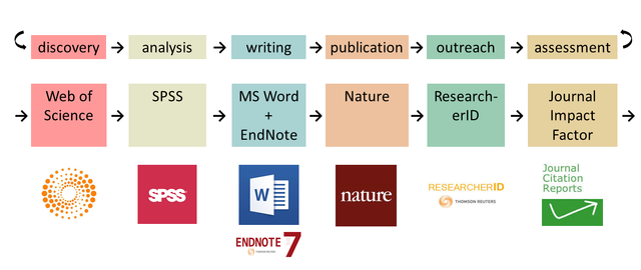

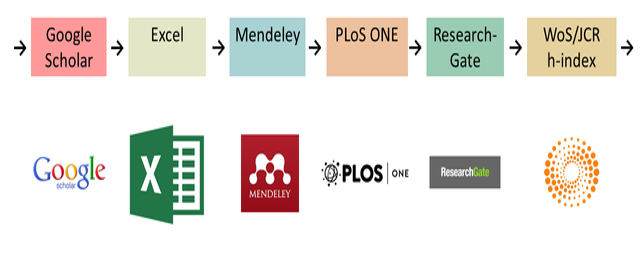

Ja, die gibt es. Wie bekannt ist die Zeitschrift im Fach? Wird die Zeitschrift in bekannten, großen Datenbanken wie etwa „Web of Science“ oder „Pubmed“ ausgewertet? Ist die Art des Peer-Review-Verfahrens klar beschrieben? Und sind die Herausgeber der Zeitschrift im Fach bekannt? Wenn es auf eine oder mehrere dieser Fragen keine erschöpfende Antwort gibt, ist Skepsis angebracht.

Und falls man danach immer noch unsicher ist: Gibt es an der Universität Münster Beratungsstellen, an die man sich wenden kann?

Ja, die Universitäts- und Landesbibliothek berät zu den verschiedenen Aspekten des Publizierens. Alle Wissenschaftler können sich beispielsweise gerne an Dr. Viola Voß oder an mich wenden.

Links zu dieser Meldung

Think.Check.Submit

Directory of Open Access Journals

Open Access an der WWU

Raubverlage: Stimmen aus der Wissenschaft

Weitere Links zu Raubverlagen

Aktuelles-Beiträge über Betrug mit open Access

Beall‘ Liste der Predatory Publishers

Foto: Tsyhun at Shutterstock.com

Um Forschungsergebnisse reproduzierbar zu machen fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ab April dieses Jahres ein gemeinsames Projekt des Instituts für Geoinformatik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) und der Universitäts- und Landesbibliothek Münster (ULB):

Um Forschungsergebnisse reproduzierbar zu machen fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ab April dieses Jahres ein gemeinsames Projekt des Instituts für Geoinformatik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) und der Universitäts- und Landesbibliothek Münster (ULB):

Die Kommission „Direktoratet for IKT“, von der norwegischen Regierung beauftragt, hat vor einer Woche die Gespräche mit Elsevier für gescheitert erklärt. Es gäbe bei Elsevier keinerlei Ansätze zur Modifikation des Publikationsmodells hin zu präferierten „Open Access“ und „Open Publishing“.

Die Kommission „Direktoratet for IKT“, von der norwegischen Regierung beauftragt, hat vor einer Woche die Gespräche mit Elsevier für gescheitert erklärt. Es gäbe bei Elsevier keinerlei Ansätze zur Modifikation des Publikationsmodells hin zu präferierten „Open Access“ und „Open Publishing“.

In einer

In einer  Die ULB

Die ULB

„Die überhöhten Forderungen des Verlags Elsevier haben uns gezwungen, die Verhandlungen des Projekts DEAL der Allianz der Wissenschaftsorganisationen mit dem Verlag zu unterbrechen.“ Das berichtete der Verhandlungsführer und Sprecher des DEAL-Lenkungsausschusses, Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, in einer

„Die überhöhten Forderungen des Verlags Elsevier haben uns gezwungen, die Verhandlungen des Projekts DEAL der Allianz der Wissenschaftsorganisationen mit dem Verlag zu unterbrechen.“ Das berichtete der Verhandlungsführer und Sprecher des DEAL-Lenkungsausschusses, Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, in einer  Die Glykobiologie – die Erforschung der Struktur, Biosynthese, Biologie und Evolution von Glykanen (die von allen lebenden Zellen synthetisierten Zuckerketten) – ist ein schnell wachsendes Gebiet in den Naturwissenschaften, mit weitreichender Relevanz für viele Bereiche der Grundlagenforschung, Biomedizin und Biotechnologie.

Die Glykobiologie – die Erforschung der Struktur, Biosynthese, Biologie und Evolution von Glykanen (die von allen lebenden Zellen synthetisierten Zuckerketten) – ist ein schnell wachsendes Gebiet in den Naturwissenschaften, mit weitreichender Relevanz für viele Bereiche der Grundlagenforschung, Biomedizin und Biotechnologie.