Im Folgenden finden Sie alle Informationen zum Projekt InterKI, dem Aufbau des Lehrprogramms, den beteiligten Personen und Institutionen sowie eine Übersicht über die mit InterKI verknüpften Forschungsprojekte.

Über das Projekt

Das Interdisziplinäre Lehrprogramm zu Maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz, kurz InterKI, ist ein im Rahmen der Förderinitiative „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ gefördertes Projekt. Die Laufzeit erstreckt sich von Januar 2022 bis Dezember 2025.

Ziel des Projekts ist der Aufbau und die Erprobung eines abgestuften universitätsweiten Lehrangebotes zu Maschinellem Lernen (ML) und Künstlicher Intelligenz (KI). KI wird dabei als ein interdisziplinäres Querschnittsthema gelehrt, das vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Grundlagenforschung wie in den Sektoren Wirtschaft und Gesellschaft besitzt, infolgedessen aber auch gesellschaftliche, ethische und ökologische Herausforderungen aufwirft.

Das modulare Lehrprogramm soll Studierenden ermöglichen, ihr KI-Wissen aufzubauen, selbstständig anzuwenden und direkt in verschiedene Anwendungsbereiche zu transferieren. Die Lehrveranstaltungen finden dabei in einem weitgesteckten interdisziplinären Kontext statt, d.h., Studierende verschiedener Fachbereiche belegen die Veranstaltungen gemeinsam und arbeiten zusammen an Projekten.

Das Center for Nonlinear Science (CeNoS) der Universität Münster koordiniert die Umsetzung des Projekts, an dem die Fachbereiche Mathematik und Informatik, Chemie und Pharmazie, Sportwissenschaften und Psychologie, Medizin und Physik sowie verschiedene zentrale Einrichtungen der Universität Münster beteiligt sind.

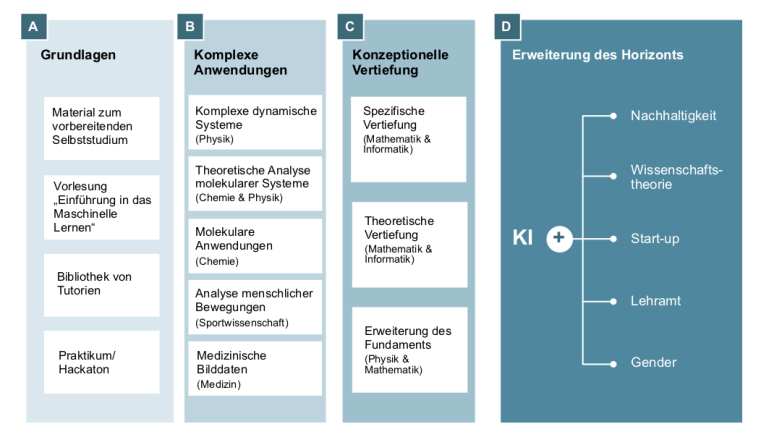

Aufbau des Lehrprogramms

Modularer Aufbau des Lehrprogramms© CeNoS Modul A: Grundlagen

Das Modul A bietet Bachelor- und Master-Studierenden verschiedener Fachrichtungen mit entsprechend heterogenem Vorwissen die Möglichkeit, grundlegende ML- und KI-Kenntnisse zu erlangen und die Fähigkeit zu entwickeln, erste praktische Anwendungen im eigenen Wissensbereich durchzuführen.

Die Bausteine dieses Moduls sind (i) Selbstlernkurse zu den mathematischen Voraussetzungen von KI, zum Einstieg in die Programmierung und zur Nutzung zentraler Software-Pakete, (ii) nutzerfreundliche Schnittstellen, (iii) die interdisziplinäre Grundlagenvorlesung "Einführung in das Maschinelle Lernen", (iv) eine umfangreiche Bibliothek von Jupyter Notebooks sowie (i) ein- bis zweiwöchige Praktika (Hackatons).

Modul B: Komplexe Anwendungen

Modul B baut auf dem Grundlagenmodul A auf und ist für Master-Studierende und Promovierende geeignet.

Studierende können hier die Kompetenz erwerben, selbstständig aktuelle Fragestellungen aus den folgenden Forschungfeldern mit KI-Methoden zu bearbeiten: (i) die Analyse komplexer dynamischer Systeme, (ii) die theoretische Analyse molekularer Systeme, (iii) molekulare Anwendungen im Rahmen der Entwicklung funktionaler Moleküle, (iv) die Analyse menschlicher Bewegungen sowie (v) ML-Anwendungen für medizinische Bilddaten.

Ergänzende praktische Beispiele aus der Wirtschaft befähigen die Studierenden zum Wissenstransfer in das außeruniversitäre Arbeitsumfeld.

Modul C: Konzeptionelle Vertiefung

Das fortgeschrittene Modul C richtet sich an Master-Studierende und Promovierende und vermittelt Kenntnisse, die für ein tieferes Verständnis und die Weiterentwicklung von KI-Methoden erforderlich sind.

Mittels spezifischer Vertiefungen sollen diverse State-of-the-art-Verfahren vermittelt, auf aktuelle Fortschritte der KI-Forschung eingegangen und fortgeschrittene Konzepte aus den zentralen Bereichen der maschinellen Bild- und Sprachverarbeitung (z.B. Attention Mechanismen (inkl. Transformer), Contrastive-Learning-Strategien, Capsule Networks und andere moderne Architekturen) behandelt werden.

Theoretische Vertiefungen vermitteln die fortgeschrittenen theoretischen Konzepte und gehen vertiefend auf die mathematischen Hintergründe ein. Es werden z. B. Zusammenhänge zur Mathematik der inversen Probleme sowie Eigenwert- und Sensitivitätsanalyse aufgezeigt und deren Bedeutung im Kontext der neuronalen Netzwerke diskutiert. Dies dient als Basis für weitergehende Analysen, zu denen neben alternativen und experimentellen Trainingsstrategien auch Explainable-AI-Verfahren gehören.

Die Erweiterung der Fundaments umfasst Lehrveranstaltungen, die zwar üblicherweise nicht zu den Kernlehrinhalten von KI gezählt werden, aber dennoch hochrelevant für KI sind. Dazu zählt die Bayessche Statistik, die fundamental für alle datengetriebene Methoden ist und von der grundlegende ML-Konzepte abgeleitet werden können, sowie die Nichtlineare Dynamik, welche zunehmend in neue Formen von ML einfließt.

Modul D: Erweiterung des Horizonts

Modul D richtet sich an Bachelor- und Master-Studierende sowie Doktoranden. In Zusammenarbeit mit verschiedenen zentralen Einrichtungen der Universität Münster werden Veranstaltungen angeboten, in denen das Thema KI in einem breiteren Kontext beleuchtet und aktuelle Herausforderungen diskutiert werden.

Dies umfasst die Themenkomplexe (i) Nachhaltigkeit, (ii) KI-basierte Gründungsideen (Start-Ups), (iii) die Einbindung der Grundideen und gesellschaftlichen Aspekte von KI in die Lehramtsausbildung sowie (iv) wissenschaftsphilosophische und ethische Fragestellungen.

Darüber hinaus werden im Zuge einer "Women-in-AI-Initiative" Angebote des Lehrprogramms explizit an (Nachwuchs-)Forscherinnen herangetragen und zusätzlich spezifische Informationsveranstaltungen, z. B. im Rahmen des "Girls Day", angeboten (KI und Gender).

Personen und Institutionen

Projektleitung und Koordination

- Prof. Dr. Uwe Thiele, Institut für Theoretische Physik (Projektleiter)

- Dr. Oliver Kamps, Center for Nonlinear Science (Wissenschaftlicher Koordinator CeNoS)

- Dr. Katrin Schmietendorf, Center for Nonlinear Science (Projekt-Koordination "InterKI")

Teilprojektleitung

- Prof. Dr. David Bendig, Institut für Entrepreneurship und REACH

- Prof. Dr. Nikos Doltsinis, Institut für Festkörpertheorie

- Prof. Dr. Christian Engwer, Institut für Angewandte Mathematik

- Prof.'in Doris Fuchs, Ph.D., Institut für Politikwissenschaften und Zentrum für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung

- Prof. Dr. Frank Glorius, Organisch-Chemisches Institut

- PD Dr. Svetlana Gurevich, Institut für Theoretische Physik

- Prof. Dr. Tim Hahn, Institut für Translationale Psychiatrie

- Prof. Dr. Andreas Heuer, Institut für Physikalische Chemie

- Prof. Dr. Stefan Heusler, Institut für die Didaktik der Physik

-

Prof. Dr. Xiaoyi Jiang, Institut für Informatik

-

Prof. Dr. Michael Klasen, Institut für Theoretische Physik und Zentrum für Wissenschaftstheorie

- Prof. Dr. Oliver Koch, Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie

- Dr. Martin Korth, IVVNWZ

- Prof. Dr. Ulrich Krohs, Zentrum für Wissenschaftstheorie und Philosophisches Seminar

- Prof. Dr. Johannes Neugebauer, Organisch-Chemisches Institut

- Prof. Dr. Benjamin Risse, Institut für Geoinformatik

- Dr. Stefan Roski, Zentrum für Wissenschaftstheorie

- Prof. Dr. Heiko Wagner, Institut für Sportwissenschaft

- Prof. Dr. Thorsten Wiesel, Marketing Center Münster und REACH

Beteiligte Fachbereiche und Institutionen

- Center for Nonlinear Science

- Fachbereich Chemie und Pharmazie

- Fachbereich Mathematik und Informatik

- Fachbereich Physik

- Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft

- Medizinische Fakultät

- Institut für Didaktik der Physik

- IVV NWZ

- REACH

- Zentrum für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung

- Zentrum für Wissenschaftstheorie

Forschungsprojekte

Das InterKI-Projekt zum Aufbau eines interdisziplinären Lehrprogramms zu Maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz wird von vielen Forschungsprojekten begleitet. In diesen Projekten werden ML- und KI-Methoden entweder als Werkzeug zur Forschung verwendet, oder die Methoden selbst weiterentwickelt.

Vorverarbeitung von MRT-Daten mit neuronalen Netzen

https://github.com/wwu-mmll/deepbet In der medizinischen Bildgebung werden Magnetresonanztomographie (MRT)-Bilder eingesetzt, um detaillierte Informationen über das menschliche Gehirn zu erhalten. Um diese Bilder von verschiedenen Gehirnen miteinander vergleichbar zu machen, ist eine Vorverarbeitung erforderlich. Bisherige Tools zur Vorverarbeitung sind jedoch häufig unreliabel, sehr rechenintensiv und wenig benutzerfreundlich. Dieses Projekt zielt darauf ab, mithilfe von Machine Learning eine vereinfachtes, schnelles und benutzerfreundliches Vorverarbeitungstool zu veröffentlichen. Überdies entsteht im Rahmen des Projektes ein Python Package welches die Anwendung von Deep Learning auf MRT-Daten vereinfacht.

Kontakt: Lukas Fisch, M. Sc., l_fisc17@uni-muenster.de

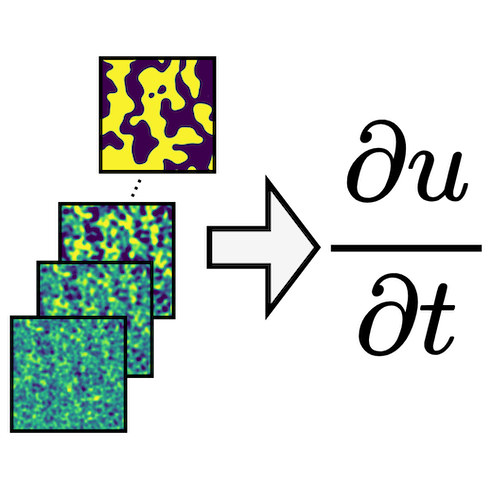

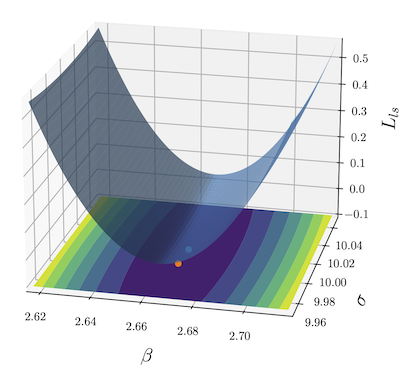

Datengetriebene Schätzung von makroskopischen Evolutionsgleichungen für molekulardynamische Systeme

© CeNoS Die Ersetzung der vollständigen Dynamik mikroskopischer Systeme durch makroskopische Evolutionsgleichungen, die das Wesen des mikroskopischen Systems beschreiben, ist ein wesentlicher Bestandteil der Modellierung in Wissenschaft und Technik. Im Rahmen der makroskopischen Beschreibung können kollektives Verhalten und Selbstorganisation untersucht werden. In diesem Projekt werden Methoden zur Extraktion partieller Differentialgleichungen (PDGLs) ausschließlich aus experimentellen Daten entwickelt. Diese Methoden werden dann auf die Ergebnisse molekulardynamischer Simulationen von Systemen angewandt, für die eine makroskopische Beschreibung nicht verfügbar ist, oder um bestehende Theorien mit den Ergebnissen der Datenanalyse zu vergleichen.

Kontakt: Oliver Mai, M. Sc., o_mai001@uni-muenster.de

Datengetriebene Identifikation dynamischer Systeme

© CeNoS In Bearbeitung.

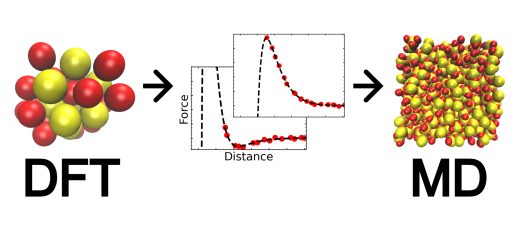

Datenbasiertes Lernen von Kraftfeldern

© M. Fischer Im Bereich der theoretischen Chemie und Physik gehören Molekulardynamik Simulationen zu einem

alltäglichen Werkzeug zur Untersuchung von Systemeigenschaften auf atomarer Ebene, wie zum

Beispiel molekulare Strukturen oder Transportprozesse. Dazu werden die Newton’schen

Bewegungsgleichungen für die Atome basierend auf zugrunde liegenden analytischen Potentialen

gelöst. Für alle benötigten Potentiale, im Gesamten auch Kraftfeld genannt, werden häufig alle

Parameter einzeln und auf Grundlage verschiedener experimenteller und quantenchemischer Daten

optimiert. Dafür ist ein hohes Verständnis der Problemstellung und viel chemische Intuition

erforderlich.

Dieses Projekt zielt darauf ab alle Parameter automatisiert und gleichzeitig auf Grundlage eines

einzelnen (quantenchemischen) Datensatzes zu optimieren. Alternativ können die durch ihre

analytische Form nur begrenzt optimierbaren Potentiale durch komplexere Funktionen, wie zum

Beispiel Neuronale Netze, Gaußsche Prozesse oder kompliziertere Polynomfunktionen ersetzt werden.

Diese können dann mithilfe von Machine Learning systematisch verbessert werden.Kontakt: Mirko Fischer, M. Sc., m_fisc38@uni-muenster.de

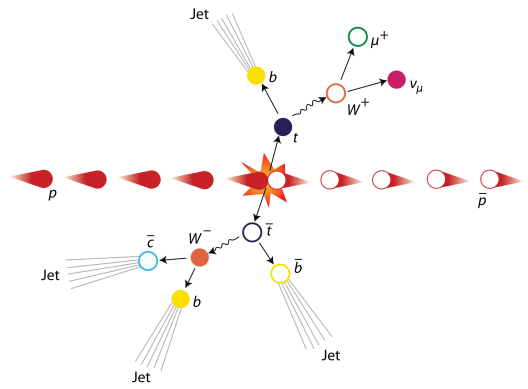

Maschinelles Lernen von Off-Shell-Effekten in der Top-Quark-Produktion am LHC

© Reaky Die Eigenschaften des Top-Quarks sind von großer Bedeutung für das Verständnis vieler Aspekte des Universums. Daher ist eine genaue Bestimmung der fundamentalen Eigenschaften des Top-Quarks zwingend erforderlich. Zu diesem Zweck gibt es bereits Methoden, die eine genaue Berechnung ermöglichen. Die anspruchsvollsten dieser Berechnungen beinhalten Verbesserungen wie Strahlungskorrekturen oder Off-Shell-Effekte, was ihre Auswertung extrem rechenaufwändig macht. Moderne Techniken des maschinellen Lernens wie neuronale Netze könnten dazu beitragen, diese kritischen Berechnungen effizienter zu gestalten und letztlich in großem Maßstab durchführbar zu machen. Das Ziel des Forschungsprojekts ist es daher, die Anwendung dieser Techniken zu erforschen, um die Rechenkosten für diese Berechnungen stark zu reduzieren.

Kontakt: Mathias Kuschick, M. Sc., mathias.kuschick@uni-muenster.de

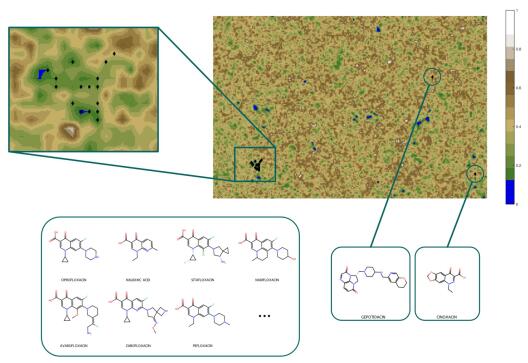

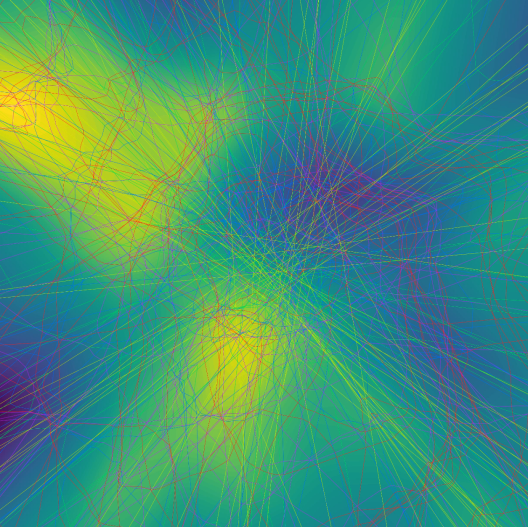

© J. Kaminski Anwendung von emergenten selbst-organisierenden Karten (ESOM) für die Entwicklung von neuen molekularen Verbindungen

Die Entwicklung von Arzneistoffen wird von einem großen Bedarf an neuen chemischen Verbindungen begleitet. Da die experimentelle Erhebung chemischer und biochemischer Daten äußerst Kosten- und Zeitintensiv ist, sind grade hier Anwendungen des unsupervised machine learning von großem Interesse. Diese erlauben es auch ohne vorherige Kennzeichnung Zusammenhänge zwischen den Datenpunkten zu erlernen. Solche sind in der Wirkstoffentwicklung von Bedeutung, da auf Grund des „Prinzips der ähnlichen Eigenschaften“, Molekülen mit ähnlicher Struktur ähnliche Eigenschaften vorhergesagt werden.

Im Zentrum dieses Forschungsprojekts steht die Entwicklung und Anwendung eine Implementierung des ESOM-Algorithmus, die sowohl die speziellen Ansprüche der Chemieinformatik erfüllt als auch die Möglichkeiten moderner Rechnerarchitekturen ausschöpft. Anschließen soll diese zur Visualisierung und Erkenntnisgewinn aus riesigen Molekülbibliotheken mit mehreren 100 Mio. Verbindungen genutzt werden, wobei im späteren Verlauf auch generative Ansätze auf Grundlage der erlernten Karten verfolgt werden sollten.

Kontakt: Johannes Kaminski, M.Sc. : j.kaminski@uni-muenster.de

© Nidia Dias & Google DeepMind / Better Images of AI / AI for Biodiversity / CC-BY 4.0 Potenziale, Herausforderungen und Zielkonflikte in der Beziehung von KI & Nachhaltigkeit

Die Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz verleihen der Frage nach dem möglichen Nutzen und Einfluss dieser Technologien auf eine nachhaltige Entwicklung hohe Relevanz. Dazu betrachtet dieses Projekt sowohl die Anwendung von KI-Technologien zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsbemühungen als auch die Herausforderungen für die Nachhaltigkeit, die sich durch die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen ergeben.

Dazu wird zwischen zwei Perspektiven auf das Feld unterschieden: KI für Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit von KI, wobei die Auswirkungen von KI-Systemen in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht analysiert werden. Darüber hinaus untersucht das Projekt die Rolle des regulatorischen Rahmens bei der Entwicklung nachhaltiger KI-Technologien und -Praktiken sowie die Rolle, die Nachhaltigkeitsüberlegungen in regulatorischen Prozessen wie dem europäischen AI Act spielen. Durch eine umfassende Analyse der Chancen und Herausforderungen an der Schnittstelle von KI und Nachhaltigkeit bietet die Forschung Einblicke, wie KI für eine nachhaltige Entwicklung genutzt und gleichzeitig ihre negativen Auswirkungen gemildert werden können.

Kontakt: Benedikt Lennartz, M.A., benedikt.lennartz@uni-muenster.de

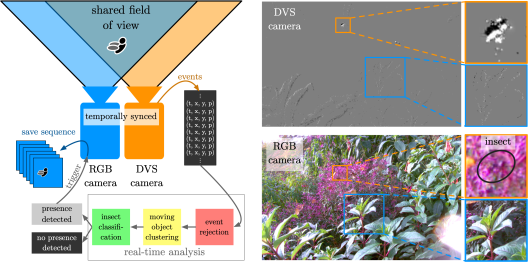

© Eike Gebauer Event-basierte Detektion von Insekten

Die Überwachung von Insektenpräsenz und -verhalten ist mittels herkömmlicher Kamerafallen aufgrund der Größe, Geschwindigkeit und der fehlenden Infrarotsignatur von Insekten nicht möglich. Event-basierte Kameras vereinen mehrere Eigenschaften, die sie zu einem sehr geeignetem Sensor für den Auslösemechanismus einer Insektenkamerafalle machen könnten. Hierzu zählen eine sehr hohe zeitliche Auflösung, ein hoher Kontrastumfang sowie eine reduzierte Produktion redundanter Daten bei einem gleichzeitig geringen Stromverbrauch. Die resultierenden Daten sind allerdings nicht mit klassischen Computer Vision Verfahren zu verarbeiten. Ziel dieses Projekts ist es, mithilfe von Machine Learning, Insekten in Ereignisdaten zu erkennen und zu tracken.

© Frederick Altrock / Christian Engwer Geometrische Interpretation neuronaler Netzwerke

Das Verständnis neuronaler Netzwerke stellt eine signifikante Herausforderung in der aktuellen Forschungslandschaft dar. Die Entwicklung geschlossener mathematischer Theorien erweist sich oft als unmöglich, und viele Ansätze basieren lediglich auf heuristischen Motivationen. Dieses Projekt widmet sich der geometrischen Interpretation neuronaler Netzwerke, wobei insbesondere bei Netzwerken mit ReLU-Aktivierungsfunktionen interessante Parallelen zu den Methoden der finiten Elemente (FEM) aufgezeigt werden. Durch die Entwicklung neuer Visualisierungstechniken und geometrischer Metriken zielt das Vorhaben darauf ab, die Interpretierbarkeit und Zugänglichkeit von Deep-Learning-Modellen zu verbessern. Es unterstützt nicht nur das Verständnis eines breiteren Spektrums fortschrittlicher Verfahren, sondern trägt auch dazu bei, die Verbindungen zu FEM-Methoden eingehender zu verstehen