Das armenisch-deutsche Grabungsprojekt AGAP erweitert seit nunmehr fünf Jahren mithilfe großflächiger geomagnetischer Surveys und spezifischer jährlicher Grabungskampagnen die bereits in den 1970er und 1980er Jahren gewonnenen archäologischen Erkenntnisse zur Siedlungsentwicklung im Bereich der hellenistischen Königsresidenz Artaxata. Zwischen 2018 und 2022 lag der Schwerpunkt im Bereich der östlichen und südöstlichen Unterstadt, wobei zum einen bereits frühere Erkenntnisse zur Besiedlung seit der Eisenzeit (urartäisch) bestätigt, zum anderen auch mithilfe von umfangreichen C14-Analysen eine Chronologie der Siedlungsphasen seit der hellenistischen Neugründung um 180 v. Chr. rekonstruiert werden konnten. So ist für den Bereich „Hügel XIII“ eine bauliche Ost-West-Erschließung festzustellen, die zunächst exponierten sakralen Charakter, dann eine sukzessive strukturelle Ausweitung und einen Funktionswandel zur Wohnbebauung aufweist. Diese findet zur Zeit der Zerstörung der Stadt durch den römischen Feldherren Corbulo 59 n. Chr. ein jähes Ende. Einzig eine 2022 im Hügelwesten entdeckte Nekropole zeigt eine über dieses Ereignis hinausgehende (sporadische) Nutzung bis ins 13. Jahrhundert n. Chr. an. Hinweise über die provinzialrömische Bedeutung Artaxatas gibt schließlich die Entdeckung von Fundamentblöcken für einen Bogenaquädukt aus der Zeit Kaiser Trajans. Dieses Bauprojekt wurde vermutlich aufgrund des Verlustes der römischen Provinz Armenia nie fertiggestellt. Zukünftig werden sich Survey und Grabungstätigkeit auf den südlichen Bereich der Unterstadt konzentrieren.

„Artaxata bei der Araxenischen Ebene, eine schön angelegte Stadt und Königssitz des Landes; sie liegt auf einer halbinselförmigen Landzunge: ihre Mauer ist ringsum, außer auf der Landenge, durch den Fluss geschützt und die Landenge mit einem Graben und einem Wall abgeriegelt“ (Strabon, Geographika, Buch XI, 14, 6).

Das „Armenian-German Artaxata Project“ (AGAP)

Seit 2018 erforscht ein Team von armenischen und deutschen Wissenschaftler*innen unter der Leitung von Prof. Dr. Achim Lichtenberger (Universität Münster), Dr. Mkrtich Zardaryan (Armenische Akademie der Wissenschaften) und Dr. Torben Schreiber (Universität Münster) die hellenistische Metropole Artaxata in der Ararat-Ebene (Armenien). Gefördert wird das Grabungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Armenien.

Lokalisierung von Artaxata

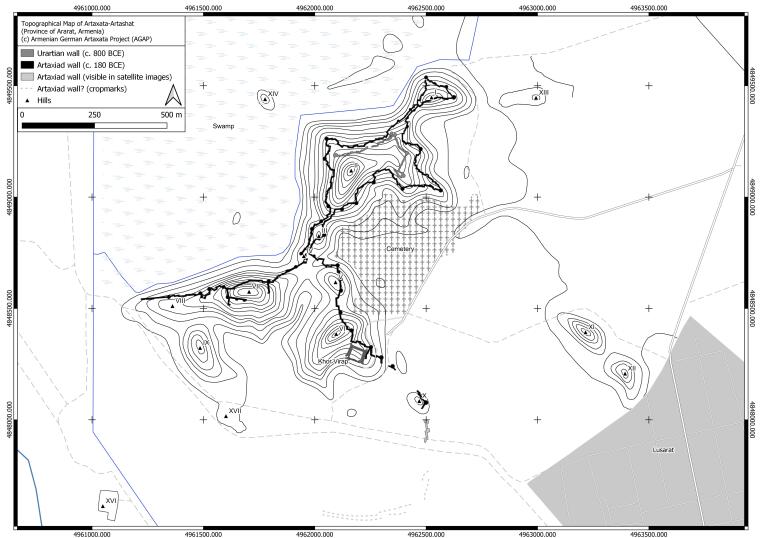

Die antike Stadt Artaxata konnte rund 10 km südlich des heutigen Artaschats auf insgesamt 17 Hügeln lokalisiert werden. Auf einem dieser antiken Siedlungshügel liegt das Kloster Khor Virap, welches ein bedeutendes christliches Wahrzeichen für die Armenier ist. Artaxata lag am Fuße des Berges Ararat, welcher bis zu 5137 m misst und Namensgeber der gleichnamigen Ebene ist. Bereits Strabon (s.o.) schrieb von der äußert günstigen Lage der Stadt auf einer halbinselförmigen Landzunge; diese wurde von den beiden Flüssen Araxes und Metsamor geschützt.

Geschichte der Stadt

Artaxata war die Hauptstadt des armenischen Königreichs der Artaxidendynastie. Um ihre Gründung rankt sich ein bemerkenswerter Mythos: Angeblich soll der Karthager Hannibal dem Artaxidenkönig Artaxias I. (189-160 v. Chr.) dazu geraten haben, an dieser Stelle seine Hauptstadt anzusiedeln. Vermutlich sollte diese Gründungsgeschichte einen karthagisch geprägten Antagonismus zu Rom widerspiegeln. Die Stadt entwickelte sich in hellenistischer Zeit zu einer bedeutenden Metropole und war bis auf kurze Unterbrechungen, in denen Tigranes II (95-55 v.Chr.) aufgrund seiner Reichsexpansion die Hauptstadt nach Tigranakert verlagerte, die Hauptstadt des Königreich Armeniens.

Forschungsgeschichte

In den 1970er und 1980er Jahren lag der Fokus der Ausgrabungen auf den Hügeln I und VIII. Die durch die armenische Akademie der Wissenschaften durchgeführten Arbeiten dienten der topographischen aber auch der chronologischen Erfassung des Stadtgebietes. Auf Hügel I konnten hauptsächlich fortifikatorische Bauten festgestellt werden. Auf Hügel VIII wurden Wohnquartiere bestehend aus Korridorhäusern gefunden, welche einen zugrundeliegenden, gleichmäßigen Bauplan aufweisen. Es konnte eine dichte Bebauung im gesamten ummauerten Stadtgebiet festgestellt werden. Die Stadt war von einer 3,8 km langen Stadtmauer umgeben, welche die Hügel I bis IX umfasste. Insgesamt konnten somit 30-35 Hektar Stadtgebiet geschützt werden. Basierend auf der zentralen Lage, der Einbindung in die Befestigungsanlange, dem schwierigen Zugang und der gefundenen bemalten Bau- und Stuckornamentik wird auf Hügel II der königliche Palast vermutet.

Mittels der Befunde und Funde konnten die Ausgräber*innen vier unterschiedliche Bauphasen feststellen, die mit der literarisch überlieferten Stadtgeschichte in Zusammenhang gebracht wurden. Anhand der Funde lassen sich weitreichende Austauschbeziehungen mit der gesamten antiken Mittelmeerwelt und dem Partherreich feststellen. Zudem ließ sich nachweisen, dass das Stadtgebiet der hellenistischen Stadt bereits in früheren Epochen besiedelt war, wobei zwischen der Urartäischen Zeit und der hellenistischen „Neugründung“ eine Besiedlungslücke zu beobachten ist, die Fragen aufwirft.

Feldforschungskampagnen 2018–2022

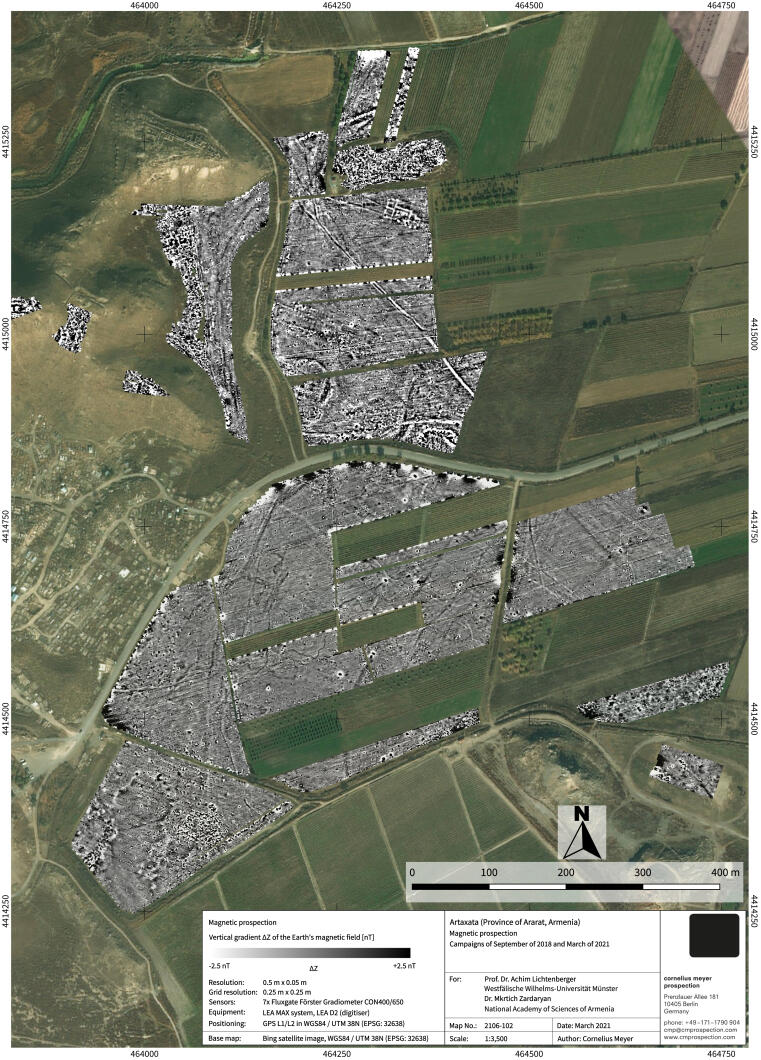

Wichtige Fragen zur Urbanistik, zum materiellen und kulturellen Profil der Stadt im Hellenismus, der Besiedlungslücke zwischen der Eisenzeit und dem Hellenismus sowie zu den Epochengrenzen sind noch unbeantwortet. So ist weiterhin zu klären, wie lange der „Hellenismus“ in Armenien andauerte und inwiefern Vorgänge der „Romanisierung“ kulturgeschichtlich fassbar sind. Anhand dieser Fragen wurde zunächst die östliche und südöstliche Unterstadt im Bereich von „Hügel XIII“ untersucht. 2018 wurde eine Gesamtfläche von 11 Hektar geomagnetisch untersucht, 2021 kamen 20 weitere Hektar dazu. Mit der Kampagne 2022 wurde der untersuchte Bereich von „Hügel XIII“ um Flächen im zentralen, nach Westen hin abfallenden Areal sowie den westlichen Teil des Hügels erweitert und mit einer nun auf insgesamt ca. 900 m2 angewachsenen Gesamtgrabungsfläche als Untersuchungsgebiet abgeschlossen.

Seit 2019 werden jedes Jahr Feldforschungskampagnen durch das Armenien German Artaxata Project (AGAP) durchgeführt – während dieser Untersuchungen konnten wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der Siedlungsstruktur und der chronologischen Entwicklung erzielt werden:

Hügel XIII

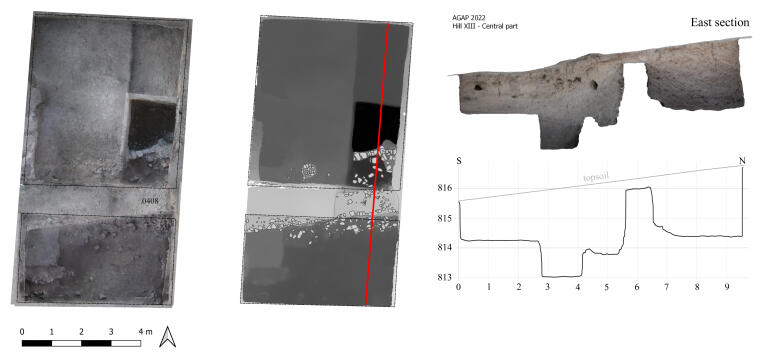

Dank C14-Analysen, umfassender stratigraphischer Erkenntnisse der Bebauungsstrukturen und diagnostischer Keramikfunde konnte Aufschluss über die Stadtgeschichte gewonnen werden. So wiesen die Gebäudestrukturen auf „Hügel XIII“ zunächst eine dreiphasige Bebauung (Phase I-III) auf, welche seit der Kampagne von 2022 um eine voranstehende vierte, prä-artaxiadische Phase erweitert werden konnte. Diese sog. prä-artaxiadische Phase ist baulich im zentralen Bereich, entlang des nördlichen Gefälles als Bruchstein-Mauerbasis fassbar, welche die Basis der bereits in der Kampagne 2018 entdeckten, hier aber noch nicht entsprechend interpretierbaren, verstürzten Lehmziegelarchitektur dieser frühesten Phase darstellt. Da die in diesem Bereich erhobenen C14-Daten in das „Hallstatt-Plateau“ fallen ist eine eindeutige Datierung nicht möglich; die diagnostischen Keramikfunde, insbesondere sechs Keramikscherben mit Siegelabdrücken verweisen allerdings in vor-hellenistische Zeit, möglicherweise eine bedeutende urartäische Siedlung mit zentralisierter Ökonomie. Diese prä-artaxiadische Bebauung diente in der Folge als Füllschicht für die “hellenistische“ Bebauung des Hügels.

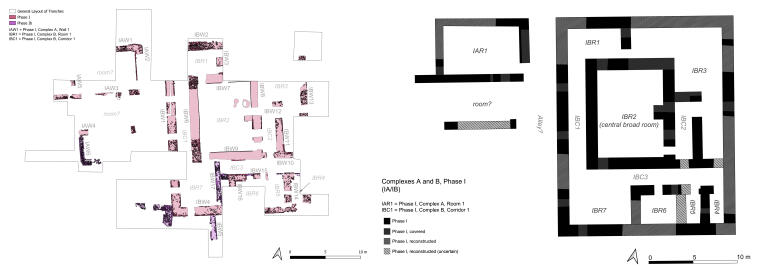

Phase I beginnt ungefähr mit dem Regierungsantritt Artaxias I. um 180 v.Chr. Zunächst wurde dort ein vermutlich sakrales Gebäude erbaut, welches einen zentralen Breitraum mit reichhaltigem Stuckdekor und Ausstattungselementen aus Basalt aufweist. Entsprechend der im zentralen Bereich des Hügels für Phase I festgestellten geringen Befunddichte kann eine exponierte Lage dieses Gebäudes in der allgemeinen Bebauungsstruktur zu dieser Zeit angenommen werden. Es wurden Spuren von Feuer und eine teilweise Zerstörung erkannt – ein Indiz für militärische Auseinandersetzungen mit dem römischen Reich ca. 66 v.Chr.

Einer der bedeutendsten Befunde stellt der 2020, anhand einer Anomalie im Magnetogramm erkannte, Aquädukt dar. Insgesamt wurden 17 Fundamentblöcke bestehend aus opus caementitium gefunden, die mindestens 3,5 m tief in den Boden ragen. Da keine aufgehende Architektur gefunden wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der Aquädukt nie fertig gestellt wurde. Vermutlich begann der Bau unter der Regierung Trajans (98-117 n.Chr.). Unter ihm erlebte das Römische Reich seine größte Ausdehnung, 114 n.Chr. wurde auch Armenien als Provinz in das römische Imperium eingegliedert.

Vor Ort operierte die Legio IIII Sythica mit dem Beinamen operosa felix, ihre Anwesenheit wird durch Stempel auf Dachziegeln bewiesen. 1967 wurde in dem Dorf Pokr Vedi, welches in der Nähe des antiken Artaxata liegt, eine Inschrift gefunden, welche dem Kaiser Trajan gewidmet wurde. Möglicherweise war diese Inschrift an einer Brücke angebracht, da der antike Flussverlauf des Metsamors wahrscheinlich nahe dem Fundort verlief. Mit dem Tod Trajans 117 n.Chr. wurde die Provinz Armenien und somit auch der Bau des Aquädukts aufgegeben.

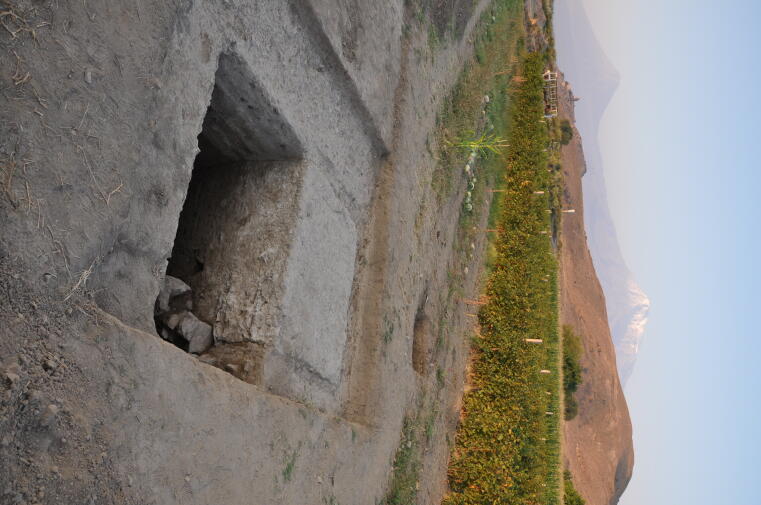

Urartäischer Bau

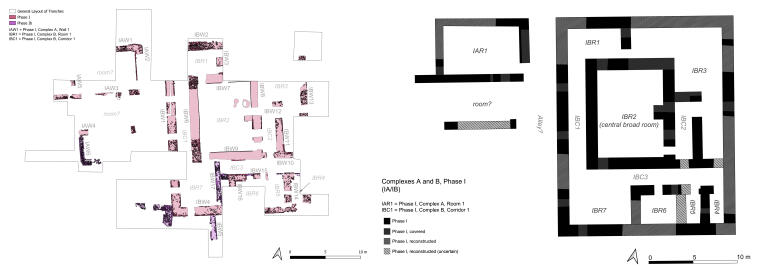

In der Subphase zu Phase I (Ib) zeichnet sich womöglich bereits ein Funktionswandel zur Wohnbebauung ab. Dieser Funktionswandel wird in der Phase II (ab Mitte 1. Jh. v.Chr.) deutlich. Bis 2021 konnten aus dieser Phase zwei durch eine Gasse getrennte Korridorhäuser großflächig ausgegraben werden. Im Rahmen der Kampagne von 2022 wurde ein dritter Gebäudekomplex entdeckt, dessen Mauerbasen im östlichen Bereich direkt an die Außenmauer des westlich gelegenen Korridorhauses anknüpfen. Dies erlaubt es, die zu dieser Zeit entstandene Wohnbebauung - auch aufgrund der hauptsächlich der Gebrauchskeramik zuzuordnenden Keramikfunde – ebenfalls im zentralen, nach Westen abfallenden Hügelbereich anzunehmen. Auf Phase II folgte die nahezu deckungsgleiche Phase III. Bauliche und funktionale Veränderungen sind kaum zu beobachten.

Das Ende der Phase III wird durch die Zerstörung durch den römischen Feldherrn Corbulo 59 n.Chr. gekennzeichnet. Die geringe Menge an Funden lässt die Annahme zu, dass die Bewohner Artaxatas bereits vor der Zerstörung ihre Wohnhäuser mitsamt ihrer Wertgegenstände verließen. Vermutlich zogen sich die Bewohner des Hügel XIII in den ummauerten Bereich der Stadt zurück. Hügel XIII wurde daraufhin nie wieder besiedelt, die zurückgelassenen Wohnhäuser verwitterten.

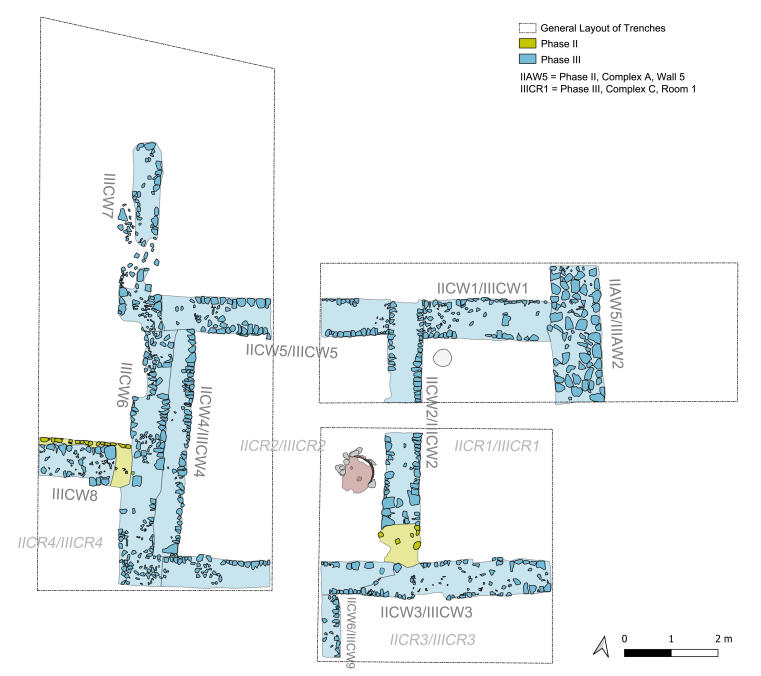

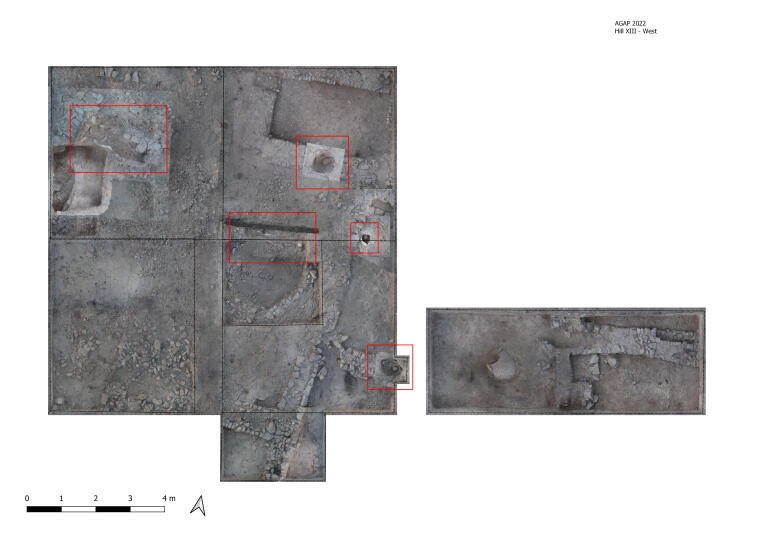

Hügel XIII - Die Nekropole

Während der Kampagne 2022 wurde erstmals der westliche Bereich von Hügel XIII (vor allem auf der westlichen Anhöhe) untersucht. Gegenüber den östlichen und zentralen Bereichen des Hügels zeigt sich hier in allen Bereichen ein vollkommen anderes Bild: Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes und der nicht in klarer Orthogonalität ausgerichteten, nur als "mauer-ähnlich“ zu bezeichnenden Baubefunde kann zwar keine sichere Aussage über deren architektonische Struktur und Funktion gemacht werden, jedoch lassen vor allem die zahlreichen, insgesamt fünf gesicherten Begräbnisse, auf eine Nutzung des Areals als Nekropole schließen. Es handelt sich um zwei Begräbnisse, gestreckt in Rückenlage und drei Gefäßbegräbnisse, welche Kinder- bzw. Säuglingsgräber darstellen und mit vereinzelten, einfachen Grabbeigaben (Steinperlen, bronzene Gürtelschnalle) versehen sind. Soweit feststellbar sind alle Verstorbenen männlich. Die C14-Daten, gewonnen aus Proben der Verstorbenen lassen eine Nutzung des Areals als Nekropole frühestens ab Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts als wahrscheinlich erachten, dies dann kontinuierlich bis in das zweite/dritte Jahrhundert n. Chr. und vereinzelt bis ins Mittelalter (13. Jh.). Insgesamt unterstützt dies die in den vorigen Kampagnen gewonnen Erkenntnisse, dass der Hügel XIII nach der Zerstörung Artaxatas durch Corbulo nicht mehr besiedelter Teil der Stadt war, sondern als Begräbnisplatz vor der ummauerten Metropole genutzt wurde und dies (sporadisch) bis in mittelalterliche Zeit.

Eine mögliche weitere Gefäßbestattung, ein Pithos, konnte im Rahmen dieser Kampagne nicht mehr freigelegt werden und wird Aufgabenbereich der nächsten Kampagne sein.

Der Aquädukt

Einer der bedeutendsten Befunde stellt der 2020, anhand einer Anomalie im Magnetogramm erkannte, Aquädukt dar. Insgesamt wurden 17 Fundamentblöcke bestehend aus opus caementitium gefunden, die mindestens 3,5 m tief in den Boden ragen. Da keine aufgehende Architektur gefunden wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der Aquädukt nie fertig gestellt wurde. Vermutlich begann der Bau unter der Regierung Trajans (98-117 n.Chr.). Unter ihm erlebte das Römische Reich seine größte Ausdehnung, 114 n.Chr. wurde auch Armenien als Provinz in das römische Imperium eingegliedert.

Vor Ort operierte die Legio IIII Sythica mit dem Beinamen operosa felix, ihre Anwesenheit wird durch Stempel auf Dachziegeln bewiesen. 1967 wurde in dem Dorf Pokr Vedi, welches in der Nähe des antiken Artaxata liegt, eine Inschrift gefunden, welche dem Kaiser Trajan gewidmet wurde. Möglicherweise war diese Inschrift an einer Brücke angebracht, da der antike Flussverlauf des Metsamors wahrscheinlich nahe dem Fundort verlief. Mit dem Tod Trajans 117 n.Chr. wurde die Provinz Armenien und somit auch der Bau des Aquädukts aufgegeben.

Urartäischer Bau

2018 wurde auf dem Magnetogramm im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes ein Bauwerk mit einer Länge von über 60 m entdeckt. In zwei Schnitten wurde dieses 2021 teilweise ausgegraben: in der 195 m² großen Fläche konnten die Ausgräber*innen die Nordwest-Ecke des Bauwerks und ein im Zentrum liegendes, dreiteiliges Doppeltor freilegen. Die Funktion ist bisher unklar, anhand der genommenen C14-Daten kann das Gebäude jedoch sicher in die urartäische Zeit um 800 v. Chr. datiert werden. Dies stellt eine wichtige Erkenntnis in der vorhellenistischen Stadtgeschichte dar; neben der urartäischen Befestigungsmauer ist dies der erste monumentale Komplex aus jener Zeit im Untersuchungsgebiet.

Perspektiven und Ziele

Die Erschließung der östlichen Hügelkuppe von Hügel XIII wurde 2021 abgeschlossen. Mit der Freilegung des zentralen und des westlichen Bereiches im Jahr 2022 wurde die Grabungstätigkeit auf Hügel XIII insgesamt abgeschlossen. Einzig das mögliche Pithosbegräbnis im Westen wird 2023 freigelegt.

Insgesamt konnten bisher umfassende Erkenntnisse über die gesamte Besiedlungs- und Nutzungsstruktur und ihre Phasen von der urartäischen Zeit bis in das 13. Jh. n. Chr. gewonnen werden, welche weitere Einblicke in die Entwicklung des Siedlungsraumes zwischen den Flüssen Araxes und Metsamor erlauben.

Das Hauptaugenmerk der nächsten Grabungs-Kampagnen wird zusehends in den Bereich der südlichen Unterstadt um Hügel IX gelegt werden. Welche Siedlungsphasen und Nutzungen lassen sich südlich der bekannten, ummauerten Stadt feststellen? Können hier ebenfalls bereits prä-artaxiadische, urartäische Besiedlungsphasen festgestellt werden? Können vielleicht sogar weitere römische Baustrukturen festgestellt werden, die ein genaueres Bild des kaiserzeitlichen Artaxata ermöglichen? Breit angelegte, geomagnetische Prospektionen sollen hier für die zukünftigen Grabungsarbeiten die Grundlage bieten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes wird auf der Erarbeitung einer auf C14-datierten stratigraphischen Beobachtungen basierenden Keramiktypologie liegen.

Torben Schreiber / Stefan Syrovy / Kira Zöller für das AGAP-Team

Bibliographie:

V. Becker, Faunal remains from the 2018 excavation campaign of the Armenian-German Artaxata Project, Boreas 41/42, 2018/2019, 49–62.

S. Erhardt – H. A. Gyulamiryan – A. Lichtenberger – S. R. Muradyan – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The Pottery Assemblage from a 2nd/1st century BC Building in Artaxata-Artashat (Armenia), Metsamorian Readings. Selected scientific articles 2, 2024, 117-139.

C. Gabriel – H. A. Gyulamiryan – A. Lichtenberger – C. Meyer – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, Geophysical Prospection of the South-Western Quarter of the Hellenistic Capital Artaxata in the Ararat Plain (Lusarat, Ararat Province, Armenia): The South-West Quarter, City Walls and an Early Christian Church, Open Archaeology 13, 2025, 1-24 (open access: https://doi.org/10.1515/opar-2025-0042).

H. A. Gyulamiryan – S. R. Muradyan – M. H. Zardaryan – A. Lichtenberger – T. Schreiber, The Armenian-German Archaeological Project: Results from the Excavations in Artaxata 2018-2021, Գիտական Աշխատություններ 2/24, 2021, 5-18. http://doi.org/10.52971/18294316

A. Lichtenberger – M. H. Zardaryan, Preliminary Report of the 2018 campaign of the Armenian-German Artaxata Project, Boreas 41/42, 2018/2019, 39-48.

A. Lichtenberger – Meyer – M. H. Zardaryan, Report on the 2018 Magnetic Prospection at Artaxata/Artashat in Armenia, Archäologischer Anzeiger 2/2019, 70-89. http://doi.org/10.52971/18294316

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The Armenian-German Artaxata Project: preliminary report on the excavations in Artashat 2019, Aramazd 14/1-2, 2020, 184-227.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, First Results and Perspectives of a New Archaeological Project in the Armenian Capital Artaxata: From Artashes-Artaxias I to Roman Imperialism, Electrum 28, 2021, 245-276. https://doi.org/10.4467/20800909EL.21.016.13374

A. Lichtenberger – M. H. Zardaryan – T. Schreiber, Failed Roman Imperialism. An Unfinished Roman Aqueduct at Artaxata in Armenia, Archäologischer Anzeiger 2021/1, § 1–81. https://doi.org/10.34780/8f82-fyw2

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The wall decoration of a plastered building in Artaxata-Artashat in the Ararat plain of Armenia, Parthica 23, 2021, 79–96.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, Artaxata in Armenien. Eine hellenistische Metropole in der Ararat Ebene, Antike Welt 5/2022, 41-47.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The Armenian-German Artaxata Project: Report on the Excavations in Artashat 2020, Boreas 43/44, 2020/21, 17-33.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, 2024. Forschen und Wohnen am Fuße des Ararat, Antike Welt 3/2024, 94–96.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – C. Ting – M. H. Zardaryan, 2024. Stamp impressions from ancient Artashat in Armenia, Aramazd 17/1, 79–90.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The Armenian-German Artaxata Project: Preliminary Report on the Excavations in Artashat 2021. Boreas 45/46, 2022/23, 121–167.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The Armenian-German Artaxata Project: Preliminary Report on the Excavations in Artashat 2022.’ Boreas 45/46, 2022/23, 169–216.

A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, Artaxata. Siedlungsarchäologie am Fuße des Ararat, in: S. Reinhold (Hrsg.), Kulturen im Kaukasus. Spuren zwischen Bergen und Steppen (Archäologie in Deutschland. Sonderheft; Freiburg 2025), 88-94.

M. Lorenzon – B. Cutillas-Victoria – E. Holmqvist – M. Gkouma – L. Vrydaghs – A. Lichtenberger – T. Schreiber – M. Zardaryan, Exploring mudbrick architecture and its re-use in Artaxata, Armenia, during the 1st millennium BC. A multidisciplinary study of earthen architecture in the Armenian Highlands, PLOS ONE 18(10), 2023: e0292361 (open access: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292361).

N. Noorda – A. Lichtenberger – C. Meyer – T. Schreiber – M. Zardaryan, Archaeological Prospection in the Ararat Valley – Drilling into the History of Ancient Artaxata, Armenia, in: Y. Grekyan – A. Bobokhyan (eds.), Systemizing the Past. Papers in Near Eastern and Caucasian Archaeology Dedicated to Pavel S. Avetisyan on the Occasion of His 65th Birthday (Oxford 2023), 337-359.

T. Schreiber, The archives of Artaxata. Archival practice in the capital of ancient Armenia, Electrum 28, 2021, 277–310. https://doi.org/10.4467/20800909EL.21.017.13375.

C. Ting – S. Erhardt – H. A. Gyulamiryan – A. Lichtenberger – S. R. Muradyan – T. Schreiber – M. H. Zardaryan, The Artaxiad capital of ceramic: Exploring the changing local pottery production and exchange at Artaxata (Armenia) from the 2nd century BCE to 1st century CE, Archaeological Research in Asia 34, 2023, 100444 (https://doi.org/10.1016/j.ara.2023.100444).

M. Zardaryan – A. Lichtenberger – T. Schreiber, Арташат – Артаксата: Античный мега-полис в свете новейших археологических изысканий, Армянский гуманитарный вестник 9, 2022, 30-56 (DOI: 10.58226/2579-275X-2022.9-30).