Eine wahrhaft ‚böse‘ Münze! Der Oettinger Schwarzpfennig

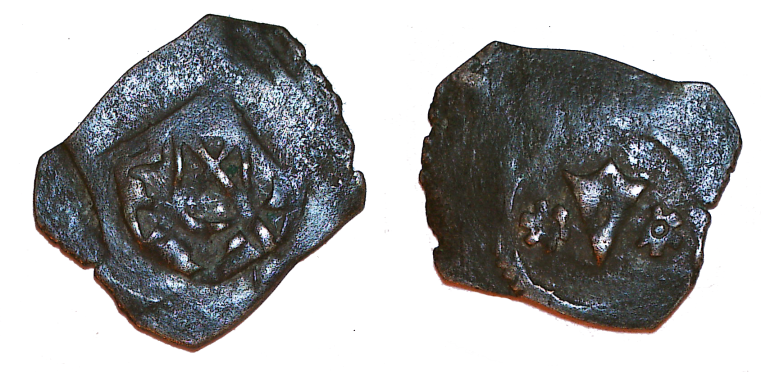

Oettingen, Schwarzpfennig (Emmerig Oe-10), 1456-1458, 0,50g

Vs.: Wappenschild Oettingen; Rs.: V zwischen zwei Röslein in Kordelkreis

„Hört gut zu, ich mach Euch kund, / ein jedes Ding ist ungesund, / sofern man zu viel davon macht.“ – so hebt ein Reimpaarspruch des sog. Mysners an, enthalten in einer heute in München aufbewahrten Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts (Der Mysner, 32f.). Diese Regel gelte für Musik, Tanz und die Liebe ebenso wie für das Lachen und den Schlaf. In Bezug auf ein einziges Ding aber sei sie unzutreffend: „Das nennt man den Junker Pfennig“. Vom Münzgeld nämlich könne man schwerlich genug bekommen. Verorten lässt sich das Manuskript im Grenzraum zwischen Bayern, Franken und dem nördlichen Württemberg. Konsultiert man zum Wasserzeichen die mittlerweile digital verfügbare Stuttgarter Sammlung Gerhard Piccards, so lässt sich bei aller gebotenen Vorsicht ein zusätzlicher Herkunftshinweis gewinnen: „Öttingen 1457“ lautet ein Karteieintrag zu der in das Papier eingebrachten Traube mit einkonturigem Stiel.

Fast möchte es scheinen, als wären die Verse vorbildhaft für jene Münzpolitik gewesen, die unter der Ägide des Grafen Ulrich von Oettingen-Flochberg in diesen Tagen Gestalt annahm. Bereits im März 1456 hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm einen Münzmeister bestellt und diesem präzise Instruktionen zur Herstellung von Pfennig- und Hellerstücken erteilt. Diese Ausführungsbestimmungen decken sich exakt mit dem Gepräge des hier vorgestellten Exemplars, denn zum Münzbild der Pfennige heißt es dort: und an dem ain ort sol steen und geschlagen werden der schilt Öting und an dem andern ort ein V und zway roslin (nach: Emmerig, 483). Kombiniert wurde demnach das Oettinger Wappenzeichen (auf Eisenhutfeh ein Herzschild, darüber ein Schragenkreuz) auf dem Avers mit der Initiale des Münzherrn auf dem Revers. Die Berechtigung zur Pfennigprägung war durch ein königliches Münzprivileg des Jahres 1393 zweifellos gegeben, gleichwohl stellte die Neuemission in zweierlei Hinsicht ein Novum dar: Zunächst sah sich der Münzmeister angewiesen, dass er ein schwarcze müncz schlachen sol (…) und die pffenning sollen egget sein (ebd., 482f.). Damit imitierten die Oettinger Stücke die im Herrschaftsbereich der bayerischen Herzöge gängigen sog. Schwarzpfennige in ihrer charakteristischen Farbe und Formgebung. Verwendet wurden rechteckig zugeschnittene und durch vierfachen Hammerschlag ausgerundete Schrötlinge, die zudem durch den Verzicht auf die Technik des Weißsiedens eine dunkle Patina annahmen. Vom optischen Vorbild abweichend wurde freilich der intrinsische Wert der Stücke festgelegt: Er unterschritt mit dem zunächst festgelegten Silberanteil von 5 Lot 1 Quint (328/1000) absichtsvoll den Feingehalt der sechslötigen (375/1000) bayerischen Pfennige. Gemäß der anfänglichen Anweisung an den Münzmeister sollte ein Oettinger Schwarzpfennig demnach bei einem veranschlagten Raugewicht von 0,46g lediglich 0,15g Edelmetall enthalten, während sein bayerisches Pendent einen Silberanteil von 0,19g besaß. Die Grafen versetzten sich auf diese Weise in der Lage, ihr Pfenniggeld günstiger herzustellen als die benachbarten Herrschaften, bzw. dem in die Münzprägung investierten Silber überall dort eine um 27% größere Kaufkraft zu verleihen, wo die Oettinger Münze als der bayerischen gleichwertig akzeptiert wurde. Das Geschäft erwies sich offenbar als so profitabel, dass man den Münzausstoß im Verlauf der Jahre 1456 bis 1458 an zeitweise zwei Prägestätten sukzessive steigerte, nach einer Schätzung Hubert Emmerigs „ergaben sich wöchentliche Prägezahlen von anfangs 37.000 bis zuletzt 364.000 Pfennigen“ (ebd., 484). Entsprechend sank die Qualität des Gepräges: Ob der Massenproduktion wirkt das vorliegende Stück äußerlich wenig ansprechend, auch wenn Münzbild und Vierschlag vergleichsweise gut erkennbar sind.

Doch nicht der Mangel an Ästhetik, die schiere Masse geringwertigen Geldes rief die Obrigkeiten der benachbarten Territorien auf den Plan. Mit den Oettinger Pfennigen ließen sich Waren und Dienstleistungen günstig erwerben, während die Verkäufer das Nachsehen hatten. In der Handelsmetropole Augsburg beobachtete man daher mit Argwohn das Einströmen des fremden Geldes: Item vff mittwochen in der palmwochen hän ich versucht Grauf Vlrich von Oettingen Münz, so notierte ein Augsburger Münzprüfer im April 1457 über seine Untersuchung der fremden Pfennige (Beyschlag, 171). Das bestürzende Ergebnis: Eine erste Probe ergab einen Feingehalt von nur 1 ½ Lot (94/1000), eine zweite von immerhin 4 Lot, 1 Quint (266/1000). Diese Schwankungsbreite mag die Folge eines unzureichend kontrollierten Produktionsprozesses sein, vermutlich verweist sie aber auf eine schleichende Reduzierung des Silberanteils, wie sie der Augsburger Chronist und Handelsherr Burkhard Zink präzise beschreibt: die müntz ward ie lenger ie böser (…). man pracht der müntz so vil, gantze faß voll, und ward die müntz so pös, daß man sie nit mer memen wolt, und verpot man sie auch überall in Schwaben und in Bairn, wann sie was pös. (Zink, 222). Während man in Augsburg zunächst den Kurs des ‚bösen‘ Oettinger Pfennigs gegenüber der eigenen Prägung abwertete und sie schließlich gänzlich aus dem Marktgeschehen verbannte, entschied man sich in den Wittelsbacher Territorien zu einem deutlich offensiveren Vorgehen: Gut dokumentiert sind die Versuche der Herzöge Ludwig IX. von Bayern-Landshut und Albrecht III. von Bayern-München, die gräflichen Münzherrn auf diplomatischem Weg in die Schranken zu weisen. Nach mehreren fruchtlosen Mahnungen verband man sich schließlich vertraglich mit dem Pfälzer Kurfürsten Friedrich dem Siegreichen und dessen Onkel Otto von Pfalz-Mosbach. In einem gemeinsamen Schreiben vom 6. Februar 1458 monierte man abermals, Graf Ulrich habe ettlich Zeitt her auf payrische Varb, und Forme (…) Pfenning und Münße geslagen (…) und uns, und die unsern zu merklichem Schaden bracht und forderten die Einstellung jeglicher Münztätigkeit sowie einen angemessenen Schadensersatz. Würden diese Forderung nicht erfüllt, so hätte man daran kaine Gevallen, und gepuert uns nit zu leydn (Lori, 50). Hinter dieser Formulierung steckte eine ernsthafte Kriegsdrohung, denn am gleichen Tag hatte man sich verpflichtet, mit täglichen Krieg, mit Herzuegen und Herrskraeften gegen die schlechte Münze einzuschreiten (ebd., 55). Für ein konzertiertes Vorgehen gegen die renitenten Oettinger waren bereits konkrete Truppenkontingente veranschlagt worden, insgesamt 1000 Reiter wollten die vier Fürsten ins Feld führen, dazu 2000 Gewappnete zu Fuß und zwei große Pulvergeschütze (Emmerig, 70). Wenig half in dieser Situation das Kompromissangebot Graf Ulrichs, seine Pfennige künftig in grauer statt schwarzer Farbe ausprägen zu lassen. Angesichts der massiven Gewaltdrohung sah er sich schließlich dazu gezwungen, die Münzproduktion einzustellen.

Damit freilich war die Affäre keineswegs zum Abschluss gelangt, jedenfalls nicht aus der Sicht des Augsburgers Burkhard Zink. Dieser weiß zu berichten, dass die noch ungeprägten bösen Öttinger im Folgejahr fässerweise in die Herzogsstadt München überführt wurden, wo sie den dortigen Münzstempel erhielten (Zink, 111). Der Chronist kolportiert hier bei stark gestraffter Ereignisfolge vermutlich ein bloßes Gerücht, behält im Ergebnis indes recht: Angesichts einer aufziehenden militärischen Auseinandersetzung hatte zunächst Herzog Ludwig in Landshut einen dreilötigen Pfennig schlagen lassen, um seine Kriegskasse mit günstigem Münzgeld aufzustocken. Herzog Albrecht protestierte zunächst gegen diese münzpolitische Wende, ließ im Herbst 1459 aber seinerseits einlötige Pfennige in München prägen, die jeweils nurmehr 0,03g Silber enthielten. Entsprechend sank der Kurs der bayerischen Silberpfennige im Verhältnis zum wertstabilen Gulden: „Jetzt sollte jedermann gründlich bedenken, ob dies nicht eine Angelegenheit von bisher unerhörtem Ausmaß war, dass man die Münze zunächst [Anfang 1459] für 7 Münchner Schilling [210 Pfennige] auf einen Gulden (…) geprägt hat, schließlich aber 10 Pfund [2400] Münchner Pfennige für einen Gulden bezahlte“, so notiert Burkhard Zink (ebd. 113). Der intrinsische Wert der kleinen Münzen hatte sich damit innerhalb weniger Monate dramatisch verringert, während die Menge der umlaufenden Pfennige im gleichen Zeitraum im Wortsinn inflationär angewachsen war.

Eine ähnliche Entwicklungsdynamik hatte nahezu zeitgleich das von dynastischen Erbstreitigkeiten erschütterte Österreich erfasst. Auch hier begann man, so berichtet der Chronist Jakob Unrest, „eine böse Münze herzustellen, die Schinderling genannt wurde. Es konnte sie umso leichter prägen, wer viele alte Kupferkessel besaß“ (Unrest, 13). Die Folgen der nahezu den gesamten südostdeutschen Raum erfassenden Münzkrise schildert wiederum eindrücklich Burkhard Zink: „Im ganzen Land gab es derartig viele Münzen, dass keiner sie mehr annehmen mochte und in zahlreichen Städten waren weder Brot, Wein noch andere Lebensmittel käuflich zu erwerben. Das bedeutete für die armen Leute beinahe den Hungertod: Wenn ein armer Mann den ganzen Tag lang für 10 oder 12 Pfennige arbeitete, dann konnte er dafür nicht einmal Brot im Wert eines [alten] Pfennigs kaufen.“ (Zink, 111f.). Diese Angaben werden durch die österreichischen Chronisten vielfach bestätigt: Die Wiener Bäcker etwa hätten 1460 für einen klainen laib Brotes den stolzen Preis von 120, bald sogar von 270 der ‚Schinderlinge‘ verlangt und damit das Zehn- bis Zwanzigfache eines Tageslohns (Rerum Austriacarum historia, 48f.). Gleichzeitig schlug die Stunde der Spekulanten, die mit dem billigen Geld Waren und Lebensmittel aufkauften und außer Landes schafften, wo sie für harte Währung Abnehmer fanden. Wenn die Tuchproduzenten Augsburgs ebenso wie die österreichischen Bauern sich zu Anfang über die steigenden Absatzpreise gefreut hatten, so mussten sie bald schon erkennen, dass gefüllte Kassen keineswegs automatisch Wohlstand bedeuteten: „Am Ende besaßen die Kinder auf den Gassen derart viele Pfennige, dass sie sie einfach fortwarfen“, so kommentiert ein anonymer österreichischer Chronist (ebd. 47).

Vielleicht hätte man in der Grafschaft Oettingen zu Beginn der Münzprägung die Verse der Münchner Handschrift bis zum Ende lesen und beherzigen sollen. Über den ‚Junker Pfennig‘ nämlich heißt es dort weiter: „Wer auf ihn setzt, / bereut es zuletzt! / Der Pfennig ist trügerisch und schlecht, / Lohn gibt er, so wie der Teufel seinem Knecht.“ (Der Mysner, 35). Die negativen Konsequenzen der Schinderlingsinflation für das Gros der Bevölkerung sind trotz der zahlreich überlieferten Klagen kaum zu ermessen: „Krieg, Plünderung und Feuersbrunst konnten das Land nicht so sehr zugrunde richten, wie es die Münze getan hat“, so ließen die zu Göllersdorf versammelten Standesvertreter im Februar 1460 den Kaiser wissen (Zeibig, 193). Gleichwohl konnte die Krise im Jahresverlauf in nahezu allen betroffenen Gebieten durch ein entschlossenes Gegensteuern der Landesherren überwunden werden. Der hier gezeigte Oettinger Schwarzpfennig mag heute stellvertretend für die virulente Versuchung stehen, Geldpolitik einem kurzfristigen fiskalischen Gewinnstreben zu unterwerfen. In seiner unansehnlich ‚bösen‘ Gestalt kann er uns zugleich als deutliche Warnung vor den fatalen sozialen und wirtschaftlichen Folgen währungspolitischer Experimente dienen.

(Jan Keupp)

Quellenausgaben:

- Johann Georg von Lori (Hrsg.), Sammlung des baierischen Münzrechts, Bd. 1, [München 1768].

- Der Mysner, Junker Pfennig, in: Johannes Bolte, Zehn Gedichte auf den Pfennig, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 48 (1906), S. 13-56, Nr. 6, S. 32-36.

- Rerum Austriacarum historia ab anno Christi M.CCCC.LIIII. usque ad annum Christi M.CCCC.LXVII, hrsg. von Adrian Rauch, Wien 1794.

- Jakob Unrest, Österreichische Chronik, hrsg. von Karl Grossmann (MGH SS rer. Germ. N.S. 11), Weimar 1957.

- Hartmann Joseph Zeibig (Hrsg.), Copey-Buch der gemainen Stat Wienn 1454-1464 (Fontes rerum Austriacarum 2,7), Wien 1853.

- Burkhard Zink, Chronik, hrsg. von Ferdinand Frensdorff /Matthias Lexer, in: Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg Bd. 2 (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert 5), Leipzig 1866, S. 1-330.

Literatur:

- Daniel Eberhardt Beyschlag, Versuch einer Münzgeschichte Augsburgs in dem Mittelalter, Stuttgart/Tübingen 1835.

- Hansheiner Eichhorn, Der Strukturwandel im Geldumlauf Frankens zwischen 1437 und 1610. Ein Beitrag zur Methodologie der Geldgeschichte (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 58), Wiesbaden 1973.

- Hubert Emmerig, Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung der bayerischen Herzogtümer und ihrer Nachbarn von 1390 bis 1470, Bd. 1 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 150), München 2007 [v.a. S. 50-126 zur Schinderlingszeit sowie S. 474-494 zur Oettinger Münzprägung].

- Richard Gaettens, Inflationen. Das Drama der Geldentwertungen vom Altertum bis zur Gegenwart, München 1955.

- Carl Hegel, Über Münze und Preise in Augsburg, in: Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg Bd. 2 (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert 5), Leipzig 1866, S. 421-440.

- Arnold Luschin von Ebengreuth, Das Münzwesen in Österreich ob und unter der Enns im ausgehenden Mittelalter [2. Teil], in: Jahrbuch für Landeskunde in Niederösterreich, N.F. 15/16 (1916/17), S. 367-462.

- Karin Schneider, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 888-4000 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis V,6), Wiesbaden 1991, hier: Cgm 1020, S. 62-66.

- Wasserzeichensammlung Piccard, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand J 340, Nr. 128765 (Stadtarchiv Nördlingen, Missive), aus: https://www.piccard-online.de.