Mit nahezu einem Jahr pandemiebedingter Verspätung erreicht der 25. Film der James-Bond-Reihe pünktlich zur Adventszeit 2021 die heimischen Fernsehabende. Festlich fröhliche Wissenschaft mit Auswertung der reisebedingten Exposition von 007 gegenüber Erregern von Infektionskrankheiten steuert nun eine reisemedizinische Publikation in niederländisch-britischer Koproduktion bei. Ausgewertet wurden 3.113 Filmminuten aus den Jahren 1962–2021. Besonderes Augenmerk wurde auf die Reisen des Geheimagenten gelegt. Bond erfüllte im Dienste des MI6 86 internationale Reisen, allerdings konnten nur 47 Länder identifiziert und mit entsprechenden historischen Reiseempfehlungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abgeglichen werden – eine Reise Bonds in den Weltraum musste aufgrund fehlender reisemedizinischer Daten des CDC ausgeschlossen werden.

Mit nahezu einem Jahr pandemiebedingter Verspätung erreicht der 25. Film der James-Bond-Reihe pünktlich zur Adventszeit 2021 die heimischen Fernsehabende. Festlich fröhliche Wissenschaft mit Auswertung der reisebedingten Exposition von 007 gegenüber Erregern von Infektionskrankheiten steuert nun eine reisemedizinische Publikation in niederländisch-britischer Koproduktion bei. Ausgewertet wurden 3.113 Filmminuten aus den Jahren 1962–2021. Besonderes Augenmerk wurde auf die Reisen des Geheimagenten gelegt. Bond erfüllte im Dienste des MI6 86 internationale Reisen, allerdings konnten nur 47 Länder identifiziert und mit entsprechenden historischen Reiseempfehlungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abgeglichen werden – eine Reise Bonds in den Weltraum musste aufgrund fehlender reisemedizinischer Daten des CDC ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisse sind in Einklang mit Bonds verheerendem Risikoverhalten, der konsequenten Inkonsequenz bezüglich reisemedizinischer Vorbereitungen und dem reichlichen Konsum von Alkohol– und Tabakzubereitungen zu bringen. Das Infektionsrisiko gipfelt jedoch unter Potenzierung des genannten Risikoverhaltens in Bonds sexuellen Aktivitäten auf cineastischen Reisen. 59 Sexualkontakte (entspricht 2,4 pro Film), zumeist einmalig und unter kurzfristiger Anbahnung (nur 5,1% der Bond-Liebschaften hatten das Privileg, den Agenten mehrfach lieben zu dürfen), verdeutlichen ein hohes Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten. Nicht zuletzt trägt James Bond alle bekannten Risikofaktoren für ungeschützte Sexualkontakte schon bei sich – männlich, jung, trinkend, rauchend, alleinstehend und allein reisend! Während Bond jedoch nunmehr 60 Filmjahre ohne wesentliche Krankheit oder Todesfolge übersteht und auch ohne wesentliche Alterung zurecht als Expert Survivor zu betrachten ist, gilt dies nicht für seine amourösen Bekanntschaften. Unter Betrachtung aller dem Geheimagenten verfallenen Fälle errechnen die Autoren eine Sterblichkeit von 27,1% (95% KI: 16,4–40,3), was jedoch glücklicherweise nachweislich nicht an durch Bond übertragenen Krankheiten liegt.

007 ist aber nicht nur in dieser Hinsicht, sondern in jeglichen präventiven und gesundheitsfördernden Aspekten ein absolut ignoranter Kamerad. Er wäscht sich fast nie die Hände, auch in Zeiten der H2N2-Pandemie setzt Bond auf den klassischen Händedruck und hält erst recht nichts von Social Distancing. Es verwundert daher nicht, dass er noch nie mit Sonnenschutzcreme zu sichten war und seinen Durst regelhaft mit geschüttelten Alkoholika stillt – daran hätten auch gerührte Drinks nichts geändert. Da Bond von Rauscherscheinungen trotz vieler geschüttelter Drinks meist unbeeindruckt bleibt, könnte eine weitere noch zu erfolgende Studie am Filmmaterial auch zu mehr Evidenz bezüglich der Unwirksamkeit homöopathisch potenzierter Mittel beitragen.

Nicht zuletzt wurde nach Studienpublikation in akademisch-kölschen Dunstkreisen die Frage aufgestellt, ob Bond nicht doch “ene kölsche Jung” sein muss. Bei so viel geheimdienstlicher Gelassenheit mit Gefahrensituationen kann die Lebensmaxime Bonds eigentlich nur aus einem essenziellen Paragraphen des kölschen Grundgesetzes abgeleitet werden: Et hätt noch immer joot jejange. Wir empfehlen jedoch aus präventionsmedizinischen Aspekten, diesem Motto nicht blind zu folgen.

Die Studie wurde nicht von EON Productions unterstützt und könnte nach Lektüre den reisemedizinischen Blick auf Agentenfilme nachhaltig beeinflussen.

- No time to die: An in-depth analysis of James Bond’s exposure to infectious agents

- Graumans et al.

- Travel Medicine and Infectious Disease (44.2021, 102175) [Volltext]

– – –

Zusammen mit der HOMe-Academy der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes und dem Ärzte-Team des Agaplesion-Markus Krankenhauses Frankfurt bietet AMBOSS einen Newsletter zu internistischen Studien und Publikationen an. Der Newsletter richtet sich insbesondere an alle interessierten Kollegen aus Klinik und Praxis, die neben der alltäglichen Praxis wichtige wissenschaftliche Entwicklungen im Blick behalten möchten. Unter Tipps & Links findet sich der Link zur Anmeldung.

Weitere Infos zu Amboss hier.

Text & Grafik: © Amboss GmbH

![]() SpringerProtocols ist die weltweit größte Datenbank reproduzierbarer biomedizinischer und lebenswissenschaftlicher Laborprotokolle (> 66.000) der letzten 30 Jahre, und ist somit eine unschätzbare Ressource für das moderne Forschungslabor. Basierend auf bewährten Quellen wie

SpringerProtocols ist die weltweit größte Datenbank reproduzierbarer biomedizinischer und lebenswissenschaftlicher Laborprotokolle (> 66.000) der letzten 30 Jahre, und ist somit eine unschätzbare Ressource für das moderne Forschungslabor. Basierend auf bewährten Quellen wie

Für den Monat März 2022 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Joachim Gerß aus dem

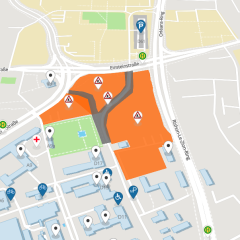

Für den Monat März 2022 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Joachim Gerß aus dem  Von Karfreitag bis Ostermontag, 15. April – 18. April, bleibt die Zweigbibliothek Medizin geschlossen. Ebenso bleiben die Universitäts- und Landesbibliothek, als auch die Zweigbibliothek Sozialwissenschaften und die Bibliothek im Haus der Niederlande geschlossen. Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage.

Von Karfreitag bis Ostermontag, 15. April – 18. April, bleibt die Zweigbibliothek Medizin geschlossen. Ebenso bleiben die Universitäts- und Landesbibliothek, als auch die Zweigbibliothek Sozialwissenschaften und die Bibliothek im Haus der Niederlande geschlossen. Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage. Für den Monat Februar 2022 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Lena Makowski aus der

Für den Monat Februar 2022 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Lena Makowski aus der  Für den Monat Januar 2022 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Jan Ernsting und Tim Hahn aus dem

Für den Monat Januar 2022 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Jan Ernsting und Tim Hahn aus dem  Für den Monat Dezember 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Prof. Dr. Christoph Katthagen, Dr. Jeanette Köppe und Dr. Josef Stolberg-Stolberg aus der

Für den Monat Dezember 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Prof. Dr. Christoph Katthagen, Dr. Jeanette Köppe und Dr. Josef Stolberg-Stolberg aus der  Mit nahezu einem Jahr pandemiebedingter Verspätung erreicht der 25. Film der James-Bond-Reihe pünktlich zur Adventszeit 2021 die heimischen Fernsehabende. Festlich fröhliche Wissenschaft mit Auswertung der reisebedingten Exposition von 007 gegenüber Erregern von Infektionskrankheiten steuert nun eine reisemedizinische Publikation in niederländisch-britischer Koproduktion bei. Ausgewertet wurden 3.113 Filmminuten aus den Jahren 1962–2021. Besonderes Augenmerk wurde auf die Reisen des Geheimagenten gelegt. Bond erfüllte im Dienste des MI6 86 internationale Reisen, allerdings konnten nur 47 Länder identifiziert und mit entsprechenden historischen Reiseempfehlungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abgeglichen werden – eine Reise Bonds in den Weltraum musste aufgrund fehlender reisemedizinischer Daten des CDC ausgeschlossen werden.

Mit nahezu einem Jahr pandemiebedingter Verspätung erreicht der 25. Film der James-Bond-Reihe pünktlich zur Adventszeit 2021 die heimischen Fernsehabende. Festlich fröhliche Wissenschaft mit Auswertung der reisebedingten Exposition von 007 gegenüber Erregern von Infektionskrankheiten steuert nun eine reisemedizinische Publikation in niederländisch-britischer Koproduktion bei. Ausgewertet wurden 3.113 Filmminuten aus den Jahren 1962–2021. Besonderes Augenmerk wurde auf die Reisen des Geheimagenten gelegt. Bond erfüllte im Dienste des MI6 86 internationale Reisen, allerdings konnten nur 47 Länder identifiziert und mit entsprechenden historischen Reiseempfehlungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abgeglichen werden – eine Reise Bonds in den Weltraum musste aufgrund fehlender reisemedizinischer Daten des CDC ausgeschlossen werden. Für den Monat Oktober 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Philipp Backhaus aus der

Für den Monat Oktober 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Philipp Backhaus aus der

Aufgrund einer Sonderregelung des Rektorats im Rahmen der Corona-Pandemie bleiben am Freitag, 1. Oktober, alle Gebäude der WWU geschlossen.

Aufgrund einer Sonderregelung des Rektorats im Rahmen der Corona-Pandemie bleiben am Freitag, 1. Oktober, alle Gebäude der WWU geschlossen. Für den Monat August 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Daria Müller, Thomas Weide und Jürgen Schmitz aus der

Für den Monat August 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Daria Müller, Thomas Weide und Jürgen Schmitz aus der