Ein Prämienschein aus dem Konzentrationslager Flossenbürg. Zahlungsmittel und Objekt des Machtmissbrauchs hinter dem Lagerzaun

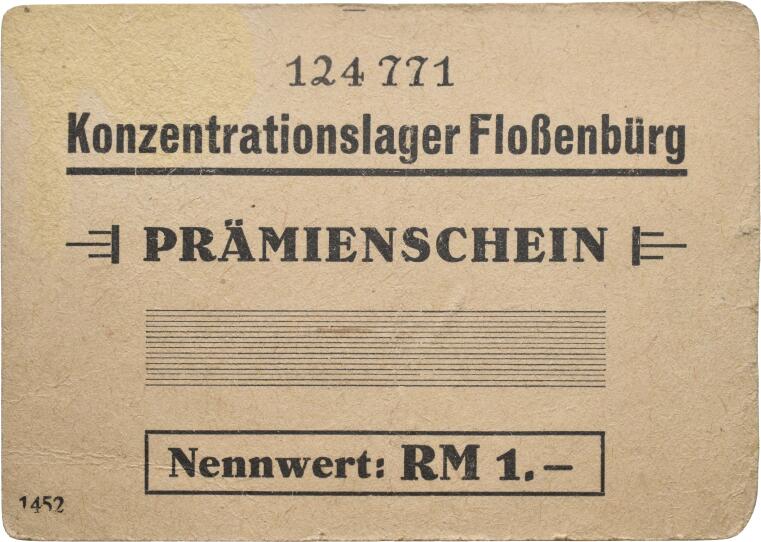

Prämienschein aus dem Konzentrationslager Floßenbürg

Nennwert: RM 1.-

Kontrollnummer: 124 771

Drucknummer: 1452

Druck auf Papier, einseitig, 52 x 74 mm

ohne Jahr (1943–1945)

unzirkuliert

Bildnachweis LWL-Museum für Kunst und Kultur / Westfälisches Landesmuseum, Münster, ohne Inv.-Nr. (Foto: Stefan Kötz).

Ein Prämienschein aus dem Konzentrationslager Flossenbürg. Zahlungsmittel und Objekt des Machtmissbrauchs hinter dem Lagerzaun

Verglichen mit den sonst an dieser Stelle vorgestellten Münzen wirkt dieser Schein aus der Sammlung des LWL-Museum für Kunst und Kultur etwas unscheinbar. Die Aufschrift „Konzentrationslager Floßenbürg“ ermöglicht die Einordnung in die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Das Konzentrationslager (KZ) Flossenbürg wurde im Frühjahr 1938 im Oberpfälzer Wald an der Grenze zu Böhmen angelegt. Zunächst waren hier politische und kriminelle Häftlinge untergebracht, erst in den 1940er Jahren wurden auch Juden nach Flossenbürg deportiert. Ein prominenter Häftling war der Theologe Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), der am 9. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet wurde.

Prämienscheine dürften weniger bekannt sein als die Konzentrationslager selbst. Sie bilden eine geldgeschichtliche Quellengattung, die stellvertretend für die Unterdrückung und Entmenschlichung der Menschen in den Lagern steht. In Flossenbürg und vielen anderen Lagern wurden sie ab 1943 als Zahlungsmittel ausgegeben, um die Häftlinge zu mehr Leistung zu motivieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich unter den Häftlingen jedoch bereits eine eigenständige Lagerökonomie mit verschiedenen Zahlungsmitteln entwickelt.

Um das Überleben in Konzentrationslagern zu sichern, reichten die von der die Lager betreibenden Schutzstaffel (SS) vorgesehenen Nahrungsmengen nicht aus. Die Häftlinge fanden daher verschiedene Mittel und Wege, um Nahrung und andere Waren zu „organisieren“. So entstand in allen Lagern ein aktiver Schwarzmarkt, für den Zahlungsmittel nötig waren. Da viele Häftlinge nicht über Bargeld verfügten, entwickelten sich Tabak und das täglich durch die SS ausgegebene Kommissbrot zu Warengeldern als Teil eines eigenständigen Wirtschaftskreislaufes in den Lagern. Laut dem Bericht des Briten Denis Avey (1919–2015) über seine Kriegsgefangenschaft in Auschwitz III-Monowitz waren „Zigaretten [...] in den Lagern kostbarer als Gold“ und „Fünfzig Zigaretten […] in Auschwitz ein fürstliches Vermögen“. Er beschreibt auch, wie er aufgrund seiner erleichterten Haftbedingungen den Kontakt eines jüdischen Häftlings zu dessen Schwester herstellen konnte. Ihre Zigarettensendung investierte dieser in gute Schuhsohlen, die später maßgeblich zu seinem Überleben des Todesmarsches beitrugen. Die gängigste Währung blieb bis zum Ende der Konzentrationslager dennoch das Brot, das außerdem als Maßstab für die Kurse der anderen Währungen diente. So beschreibt Primo Levi im Bericht über seine Haft in Auschwitz III, dass der Wert eines Prämienscheins durch den in der Kantine ausgegebenen Ausschusstabak gedeckelt war und sein Wert je nach Tabakvorrat zwischen anderthalb Brotrationen und einer Viertelration schwankte. Durch Handel der Häftlinge mit zivilen Arbeitern gab es außerdem Anschluss an die polnische Wirtschaft außerhalb des Lagers: als in Krakau die Tabakversorgung der Zivilbevölkerung aussetzte, führte das zu einem starken Anziehen der Tabakpreise im Lager und somit zu einer Wertsteigerung der Prämienscheine.

Anders als häufig angenommen war in den Lagern auch Geld im Umlauf. Neben Prämienscheinen waren kursgültige Zahlungsmittel und Lagergeld gängig, wobei letzteres nur vereinzelt in frühen Konzentrationslagern vor Kriegsausbruch ausgegeben wurde. Den größten Teil des Geldes in den Lagern machte Bargeld aus dem Besitz der Häftlinge aus, wobei nur der Besitz von Reichsmark (RM) zugelassen war. Bei der Registrierung der Häftlinge wurde persönliche Habe inklusive Bargeld genau dokumentiert und in der Effektenkammer eingelagert, um bei Entlassung oder Verlegung der Häftlinge wieder ausgehändigt werden zu können. Das mitgeführte Geld wurde bis auf einen Freibetrag von 5 bis15 RM eingezogen und den Häftlingen in der Häftlingskartei gutgeschrieben. In vorgegebenen Zeitabständen konnten festgelegte Beträge in bar abgehoben und für Zahlungen im Lageralltag verwendet werden. Auch der Erhalt von Geldsendungen durch Angehörige war erlaubt. Um die Popularität der 1943 eingeführten Prämienscheine zu steigern, waren kursgültige Zahlungsmittel zwischenzeitlich verboten. In den meisten Lagern wurden sie jedoch trotzdem weiter ausgegeben und parallel zu den Prämienscheinen verwendet. Der Verbleib des Häftlingseigentums nach dem Krieg unterscheidet sich je nach Lager. Von einigen sind Bereicherungsaktionen der SS bekannt, bei denen zum Teil mehrere LKW voll Wertgegenständen zur Finanzierung der eigenen Flucht entwendet wurden, in anderen Lagern bekamen die Häftlinge ihre Guthaben nach der Befreiung regulär ausgezahlt.

Bis 1942 wurden die Häftlinge meist zur Verrichtung von Arbeiten im Lager eingesetzt, ab 1942 verlagerte sich jedoch die Arbeitsweise der Lager. Ausschlaggebend waren dafür zum einen die Wannseekonferenz im Januar 1942, auf der die Pläne zur Vernichtung konkretisiert wurden, zum anderen die Propagierung des „Totalen Krieges“ ab Anfang 1943 infolge der Niederlage der Wehrmacht vor Stalingrad. Die durch den verstärkten Fronteinsatz deutscher Arbeiter zunehmend wegfallende Arbeitskraft sollte nun durch den Einsatz von KZ-Häftlingen als Zwangsarbeiter in SS-eigenen Rüstungsbetrieben aufgefangen werden. In Flossenbürg wurden Häftlinge primär im angrenzenden Steinbruch eingesetzt, um für die Deutschen Erd- und Steinwerke (DESt) Baustoffe für geplante Monumentalbauten und „Führerstädte“ zu gewinnen. KZ-Insassen wurden so zu einem wichtigen Faktor für die deutsche Kriegswirtschaft, man sah ihre noch vorhandene Arbeitskraft als Kapital. Heinrich Himmler (1900–1945), Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei sowie Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums und Reichsinnenminister, plante den Aus- und Neubau von Lagern sowie die Herbeischaffung zusätzlicher osteuropäischer Zwangsarbeiter. Dies schlug sich deutlich in den Häftlingszahlen nieder, die von rund 20.000 vor Kriegsausbruch auf 715.000 im Januar 1945 anstiegen. Um die Arbeitskraft der Häftlinge voll auszuschöpfen und sie zu mehr Leistung zu motivieren, sollten Anreize geschaffen werden, die in der Prämienvorschrift des Wirtschafts-Verwaltungshauptamts (WVHA) der SS vom Mai 1943 festgehalten wurden. Demnach sollte eine Ausgabe von Prämienscheinen an Häftlinge mit besonders guter Leistung erfolgen, welche unter anderem in der Lagerkantine für den Kauf von zusätzlichen Lebensmitteln, Zigaretten und Objekten des täglichen Bedarfs eingesetzt werden konnten. Vor der Einführung der Prämienscheine hatte es vereinzelt bereits Vergünstigungen für die Erbringung besonders guter Arbeitsleistungen gegeben, wie etwa Ausweise zur Benutzung der Lagerbibliothek.

Die Betriebe der SS stellten sich jedoch als nicht wirtschaftlich heraus, sodass man mit der Zeit dazu überging, Häftlinge für einen Tagessatz als Arbeitskräfte an große Rüstungsfirmen zu verleihen. Im Zuge dessen wurden gut 1.000 Außenlager der großen Stammlager angelegt, um näher an den Betrieben zu sein. Die Vergabe der Prämienscheine erfolgte in SS-eigenen Betrieben direkt durch die SS, andernfalls durch den zivilen Arbeitgeber, der die Scheine dafür bei der Lagerverwaltung kaufen musste. Das führte häufig zu Unmut der Rüstungsfirmen, sodass nicht in allen Außenlagern Prämienscheine ausgegeben wurden. Die angestrebte Leistungssteigerung durch die Ausgabe von Prämienscheinen blieb allerdings aus. Laut den Verantwortlichen der Rüstungsbetriebe lag die Arbeitsleistung der KZ-Häftlinge nur etwa bei der Hälfte normaler Arbeiter. Dies war schlicht auf die nach wie vor menschenverachtenden Lebensbedingungen der Häftlinge zurückzuführen, die sich durch die Prämienvorschrift allenfalls geringfügig besserten. Auch die Ausgabe der Prämienscheine erfolgte nur sehr unzureichend und richtete sich in der Regel nicht nach Arbeitsleistung, sondern nach Lagerhierarchie. Dies dürfte in Flossenbürg besonders stark der Fall gewesen sein, da hier ab 1938 vor allem sogenannte Berufsverbrecher inhaftiert waren, die die hohen Lagerposten innehatten und ein brutales Regime fuhren. In anderen Lagern hingegen kauften Blockälteste („Kapos“) mit den gesammelten Prämienscheinen Lebensmittel für die komplette Baracke und teilten sie gleichmäßig auf. Das Angebot in den Kantinen war jedoch dürftig, sodass der Besitz von Prämienscheinen nicht merklich zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse beitrug. Eine weitere Möglichkeit war der Einsatz der Scheine auf dem lagerinternen Schwarzmarkt, wo sie gegen Bargeld getauscht wurden und so Handel mit zivilen Arbeitern außerhalb des Lagers ermöglichten.

In der Prämienvorschrift von 1943 war auch die Einrichtung von Bordellen vorgesehen. Neben der Schaffung zusätzlicher Anreize für die Leistungssteigerung war ein Ziel der Lagerbordelle die Unterbindung homosexueller Handlungen, die unter bessersituierten Häftlingen gängig waren. So war es unter Kapos, die meist deutsche „kriminelle Häftlinge“ waren, üblich, sich junge Laufburschen für Botengänge zu halten, die häufig auch für sexuelle Handlungen herhalten mussten. Beim Bekanntwerden solcher Arrangements wurde der Laufbursche in der Regel erschossen, der Kapo kastriert. Um die Kastration von „Reichsdeutschen“ und somit eine Verlangsamung in der Vermehrung der „Herrenrasse“ zu vermeiden, ließ Heinrich Himmler ab Ende 1942 Bordelle in den großen Stammlagern einrichten. Der Bau des Lagerbordells in Flossenbürg wurde im November 1942 befohlen und im Frühjahr 1943 begonnen. Anfang Juli 1943 trafen 10 weibliche Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück ein, die dort als Prostituierte eingesetzt wurden. Bis 1945 war das Bordell mit durchschnittlich 10 bis 20 Frauen in Betrieb.

Zum Besuch des Bordells waren nur deutsche, nichtjüdische Häftlinge berechtigt. Augenzeugenberichten zufolge machten davon vor allem die kriminellen Häftlinge Gebrauch, während politische Häftlinge nur sehr selten unter den Freiern waren. Die im Bordell eingesetzten Frauen mussten ebenfalls „arisch“ sein, meistens waren es deutsche und polnische Häftlinge aus dem Frauenlager Ravensbrück. Den Frauen wurde neben deutlich verbesserten Lebensbedingungen mit eigenem Zimmer, mehr Verpflegung und hygienischer Versorgung die Freilassung nach sechsmonatigem Bordelldienst in Aussicht gestellt, zu der es natürlich nicht kam. Die Meldung zum Bordelldienst musste freiwillig erfolgen, wobei man angesichts der in Aussicht gestellten Vergünstigungen kaum von einer wirklichen Freiwilligkeit sprechen kann. Pro Abend mussten die Frauen jeweils bis zu 30 Männer empfangen ohne Freier ablehnen zu dürfen.

Der Bordellbesuch konnte ausschließlich mit Prämienscheinen erkauft werden. Die Preise schwankten zwischen 1 und 2 RM pro Besuch, wobei die Bordellhäftlinge einen Festen Satz von zunächst ca. 20 %, später bis zu 90% des Eintrittsgeldes auf der Häftlingskartei gutgeschrieben bekamen. Primo Levi beschreibt, wie das Lagerbordell Einfluss auf die Kaufkraft der Prämienscheine hatte. So berichtet er von einer Aufwertung der Scheine infolge des Eintreffens „robuster polnischer Mädchen“ im Frauenblock, der im reinen Männerlager Auschwitz III synonym mit dem Lagerbordell war. Die zum Bordellbesuch berechtigten Häftlinge boten in der Folge viel, um schnell an Prämienscheine zu kommen, die daher rasch im Wert stiegen.

Die Prämienvorschrift der SS sah die Ausgabe von Prämienscheinen mit Nominalen von 0,5 bis 4 RM vor, aus Flossenbürg sind allerdings nur Scheine im Wert von 0,5 und 1 RM bekannt. Die ersten Ausgaben stammen aus dem Jahr 1943. Ab 1944 wurde nur noch der Einheitstyp ausgegeben, der auch in Konzentrationslagern wie Auschwitz und Mauthausen verwendet wurde, dem auch der vorgestellte Prämienschein im Wert von 1 RM entspricht. Dieser scheint unbenutzt zu sein, möglicherweise handelt es sich um ein nicht verausgabtes Stück, das bald nach der Befreiung in Sammlerhand gelangte.

(Lea Kopner)

Dieser Beitrag entstand im Rahmen der Numismatischen Herbstschule 2021.

Literatur

- Avey, Denis u. Broomby, Rob, The Man Who Broke Into Auschwitz (London 2011).

- Grabowski, Hans-Ludwig, Das Geld des Terrors: Geld und Geldersatz in deutschen Konzentrationslagern und Ghettos 1933 bis 1945 (Regenstauf 2008).

- Langbein, Hermann, Menschen in Auschwitz (Hamburg 1972).

- Levi, Primo, Ist das ein Mensch? (München 1958) [Titel der italienischen Originalauflage: „Se questo è un uomo“ (Turin 1947)].

- Vinke, Hermann, Das Dritte Reich (Ravensburg 2005).