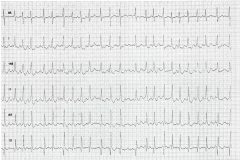

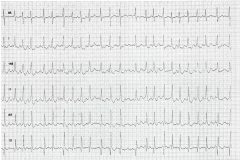

In dem jüngsten Beitrag von Philippa von Schönfeld im AMBOSS Blog, der es sich zur Aufgabe gemacht hat Hintergründe, Details zu neuesten Studien und Insights durch Expert:innengespräche zu referieren, geht es um postoperatives Vorhofflimmern: Alter, Geschlecht, Ruheherzfrequenz:

In dem jüngsten Beitrag von Philippa von Schönfeld im AMBOSS Blog, der es sich zur Aufgabe gemacht hat Hintergründe, Details zu neuesten Studien und Insights durch Expert:innengespräche zu referieren, geht es um postoperatives Vorhofflimmern: Alter, Geschlecht, Ruheherzfrequenz:

Bei kardiochirurgischen Eingriffen liegt die Inzidenz postoperativen Vorhofflimmerns bei bis zu 45 Prozent. Perioperative Auslöser können Elektrolytstörungen sowie strukturelle oder elektrische Veränderungen im Vorhof sein. Aber auch bei nicht-kardiologischen Thoraxoperationen kann postoperatives Vorhofflimmern zur folgenschweren Komplikation werden. Es ist in diesem Zusammenhang die am häufigsten auftretende Arrhythmie und mit einer verlängerten Behandlungsdauer sowie erhöhten Mortalität assoziiert. Da die Ätiologie multifaktoriell und bisher nicht gänzlich geklärt ist, kann das Wissen um Risikopatient:innen helfen, die Zeit bis zur Diagnosestellung und Therapie zu verkürzen.

Wer ist also besonders gefährdet? Es gibt verschiedene Ansätze, ein Vorhersagemodell für postoperatives Vorhofflimmern zu schaffen. Im Jahr 2005 wurden von Passman et al. in einer Studie drei simple Prädiktoren benannt: fortgeschrittenes Alter, männliches Geschlecht und eine Ruheherzfrequenz ab 72 Schlägen pro Minute. Eine Wichtung erfolgte mittels Punktevergabe, wobei das Alter als singulär größter Risikofaktor am stärksten gewertet wurde. Weitere Risikofaktoren wie eine Mitralklappenerkrankung oder eine linksatriale Dilatation wurden ausgelassen. Dennoch konnte die Klassifikation eine Vorhersagegenauigkeit von 67 Prozent erzielen. Das Studienkollektiv bestand aus 856 Krebspatient:innen, die zwischen 1991 und 2003 nicht-kardiale thorakale Operationen hatten.

Dieses klinische Vorhersagemodell wurde in einer 2019 publizierten Studie von Smith et al. erneut angewendet und erweitert. Die Studienpopulation schloss 2.036 Patient:innen ein, die aufgrund benigner oder maligner nicht-kardialer Erkrankungen im Bereich des Thorax operiert worden waren. Auch hier bestätigte sich die gute Kalibrierung des Modells. Unter Hinzunahme des Resektionssumfangs als Einflussfaktor wurde ein binäres System von “low risk” versus “high risk” entwickelt. Dabei wurden Pneumonektomie, Ösophagektomie sowie Lobektomie als extensive Eingriffe bezeichnet und entsprechend als “high risk” kategorisiert. Diese Einteilung stimmt mit Studien überein, die chirurgischen Stress als Risikofaktor für postoperatives Vorhofflimmern identifizierten.

Zur Prävention ist bei gefährdeten Patient:innen eine perioperative Prophylaxe denkbar. Die Evidenzlage ist allerdings bisher noch nicht geklärt. Bislang empfiehlt die American Association of Thoracic Surgery die Erwägung einer Medikation mit Amiodaron zur Prophylaxe bei Risikopatient:innen, ohne diese Risikogruppe klar zu definieren.

Das Vorhersagemodell könnte zur individuellen Abwägung einer Prophylaxe unter Einbeziehung der Patient:innen- und OP-abhängigen Risikofaktoren hilfreich sein und einen Anstoß zur weiteren Forschung zum postoperativen Vorhofflimmern geben.

Quelle: External validity of a model to predict postoperative atrial fibrillation after thoracic surgery. Heather Smith et al. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 57(5).2020, 874–80 [Volltext]

Weitere Inhalte zu Klinik, Differentialdiagnosen und Therapie finden sich im unter Postoperatives Vorhofflimmern im AMBOSS-Kapitel Vorhofflimmern.

Das Lernkarten- und IMPP-Fragenprogramm Amboss von Amboss GmbH für die Vorklinik und Klinik, steht allen Medizinstudierenden für unbegrenztes Kreuzen per Browser bzw. App (iOS und Android) zur Verfügung.

Weitere Infos zu Amboss hier.

Grafik © Amboss GmbH

In zwei Beiträgen widmet sich der Amboss Blog dem Thema Adipositas im Kindesalter. Im ersten Beitrag (Adipositas im Kindesalter: iPad, Pepsi, Pandemie) wird über Homeschooling und Quarantäne bzw. darüber referiert, dass Corona die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen massiv verändert hat und ob dies die Ursache der zunehmenden Adipositas ist. Unter den topics Pandemie: Eine adipogene Umwelt und Snacks und emotional eating: Ernährung in Zeiten der Pandemie wird darauf verwiesen, dass Adipositas Kinder ins Erwachsenenalter begleitet.

In zwei Beiträgen widmet sich der Amboss Blog dem Thema Adipositas im Kindesalter. Im ersten Beitrag (Adipositas im Kindesalter: iPad, Pepsi, Pandemie) wird über Homeschooling und Quarantäne bzw. darüber referiert, dass Corona die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen massiv verändert hat und ob dies die Ursache der zunehmenden Adipositas ist. Unter den topics Pandemie: Eine adipogene Umwelt und Snacks und emotional eating: Ernährung in Zeiten der Pandemie wird darauf verwiesen, dass Adipositas Kinder ins Erwachsenenalter begleitet.

Für den Monat August 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Daria Müller, Thomas Weide und Jürgen Schmitz aus der

Für den Monat August 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Daria Müller, Thomas Weide und Jürgen Schmitz aus der  Die Koordinatorin der neuen DGVS-Leitlinie “Pankreatitis” – Prof. Dr. med. Julia Mayerle – hat im

Die Koordinatorin der neuen DGVS-Leitlinie “Pankreatitis” – Prof. Dr. med. Julia Mayerle – hat im  Für den Monat Juli 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an David Schafflick, Jolien Wolbert und Michael Heming aus dem

Für den Monat Juli 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an David Schafflick, Jolien Wolbert und Michael Heming aus dem  Neben den konkreten Diagnostik- und Therapieempfehlungen ist ab sofort die vollständige Arzneimitteldatenbank der ifap mit über 60.000 Wirkstoffen und Handelspräparaten über die AMBOSS Suche (aus dem Arzt-, Klinik-, sowie Vorklinik-Modus) und zahlreiche Zusatzinformationen als Unterstützung für den ärztlichen Alltag aufrufbar. Die Informationen enthalten ergänzende Links zu

Neben den konkreten Diagnostik- und Therapieempfehlungen ist ab sofort die vollständige Arzneimitteldatenbank der ifap mit über 60.000 Wirkstoffen und Handelspräparaten über die AMBOSS Suche (aus dem Arzt-, Klinik-, sowie Vorklinik-Modus) und zahlreiche Zusatzinformationen als Unterstützung für den ärztlichen Alltag aufrufbar. Die Informationen enthalten ergänzende Links zu  Im jüngsten Beitrag des Amboss Blog schreibt Jannis Ulke: „Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an einer Depression. Laut WHO gehören Depressionen zu den Erkrankungen, die die Betroffenen am stärksten einschränken, und stellen so eine enorme Belastung für die individuelle und öffentliche Gesundheit dar. Die schlimmste Auswirkung einer Depression ist der Suizid – weltweit die zweithäufigste Todesursache von Menschen zwischen 15 und 29 Jahren.

Im jüngsten Beitrag des Amboss Blog schreibt Jannis Ulke: „Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an einer Depression. Laut WHO gehören Depressionen zu den Erkrankungen, die die Betroffenen am stärksten einschränken, und stellen so eine enorme Belastung für die individuelle und öffentliche Gesundheit dar. Die schlimmste Auswirkung einer Depression ist der Suizid – weltweit die zweithäufigste Todesursache von Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Für den Monat April 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Jens Wermers aus der

Für den Monat April 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Jens Wermers aus der  So ist das Interview von Philippa von Schönfeld mit Prof. Dr. med. Peter Martin, Leiter der

So ist das Interview von Philippa von Schönfeld mit Prof. Dr. med. Peter Martin, Leiter der  Im neuesten

Im neuesten  Für den Monat Januar 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Michael Heming und PD Dr. Gerd Meyer zu Hörste aus der

Für den Monat Januar 2021 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der WWU Münster an Dr. Michael Heming und PD Dr. Gerd Meyer zu Hörste aus der  Bücher von 39 Fachverlagen aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen sind neu über einen Vertrag mit EBA-Verlage Preselect Media online im

Bücher von 39 Fachverlagen aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen sind neu über einen Vertrag mit EBA-Verlage Preselect Media online im  In dem jüngsten Beitrag von Philippa von Schönfeld im

In dem jüngsten Beitrag von Philippa von Schönfeld im