Bei der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) kommt es vorwiegend durch inhalative Noxen zu einer Entzündung der kleinen Atemwege. Dies führt zu einer irreversiblen Obstruktion der Bronchien mit Dyspnoe und Husten. Betroffen sind vorwiegend langjährige Raucher:innen. Die Diagnose wird anhand der typischen Symptomkonstellation (Dyspnoe, Husten, Auswurf) und dem spirometrischen Nachweis einer Bronchialobstruktion gestellt. Therapeutisch ist v.a. der Verzicht auf das Rauchen relevant – nur dieser kann den Krankheitsverlauf signifikant beeinflussen. Zur symptomatischen Therapie stehen in erster Linie inhalative Bronchodilatatoren zur Verfügung (β2-Sympathomimetika und Anticholinergika). In den Herbst- und Wintermonaten kommt es bei COPD-Patient:innen oftmals zu Exazerbationen, die eine Intensivierung der Therapie und ggf. eine vorübergehende Gabe von Glucocorticoiden erforderlich machen. Bei starker Ausprägung kann auch eine stationäre oder sogar intensivmedizinische Behandlung geboten sein. Schreitet die Erkrankung fort, können im Verlauf ein Lungenemphysem und eine respiratorische Insuffizienz entstehen sowie eine dauerhafte Sauerstofftherapie nötig werden.

Bei der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) kommt es vorwiegend durch inhalative Noxen zu einer Entzündung der kleinen Atemwege. Dies führt zu einer irreversiblen Obstruktion der Bronchien mit Dyspnoe und Husten. Betroffen sind vorwiegend langjährige Raucher:innen. Die Diagnose wird anhand der typischen Symptomkonstellation (Dyspnoe, Husten, Auswurf) und dem spirometrischen Nachweis einer Bronchialobstruktion gestellt. Therapeutisch ist v.a. der Verzicht auf das Rauchen relevant – nur dieser kann den Krankheitsverlauf signifikant beeinflussen. Zur symptomatischen Therapie stehen in erster Linie inhalative Bronchodilatatoren zur Verfügung (β2-Sympathomimetika und Anticholinergika). In den Herbst- und Wintermonaten kommt es bei COPD-Patient:innen oftmals zu Exazerbationen, die eine Intensivierung der Therapie und ggf. eine vorübergehende Gabe von Glucocorticoiden erforderlich machen. Bei starker Ausprägung kann auch eine stationäre oder sogar intensivmedizinische Behandlung geboten sein. Schreitet die Erkrankung fort, können im Verlauf ein Lungenemphysem und eine respiratorische Insuffizienz entstehen sowie eine dauerhafte Sauerstofftherapie nötig werden.

Amboss Podcast: COPD: Von der Erstdiagnostik bis zur Palliation

Mehr zum AMBOSS-Podcast: https://go.amboss.com/podcast

Amboss bietet regelmässig diesen Podcast an, der Wissenschaft hörbar machen soll. Alle zwei Wochen am Sonntag wird mit Expertinnen und Experten über relevante Themen aus Forschung, Gesundheitspolitik und dem klinischen Alltag. Das Format wechselt zwischen Kollegengespräch und Nachrichtenstil. Daneben werden aktuelle Studien aus international anerkannten Fachjournalen – wie dem NEJM oder dem JAMA besprochen.

Das Lernkarten- und IMPP-Fragenprogramm Amboss von Amboss GmbH für die Vorklinik und Klinik, steht allen Medizinstudierenden für unbegrenztes Kreuzen per Browser bzw. App (iOS und Android) zur Verfügung.

Weitere Infos zu Amboss hier.

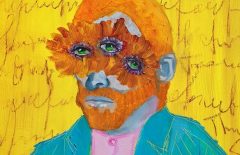

Grafik © Amboss GmbH

„Jetzt höre ich endgültig auf!“ – Dieser Satz fällt nicht nur zum Jahreswechsel in vielen Sprechzimmern. Wie können wir die Entwöhnung unterstützen und was taugen Hypnose und Magnetfelder?

„Jetzt höre ich endgültig auf!“ – Dieser Satz fällt nicht nur zum Jahreswechsel in vielen Sprechzimmern. Wie können wir die Entwöhnung unterstützen und was taugen Hypnose und Magnetfelder? Etwa jede zehnte Frau und jeder 20. Mann in Deutschland leiden an einer Depression. Die erste Anlaufstelle für Betroffene sind oft Niedergelassene. Was ist wichtig bei Anamnese, Krankschreibung und Co.?

Etwa jede zehnte Frau und jeder 20. Mann in Deutschland leiden an einer Depression. Die erste Anlaufstelle für Betroffene sind oft Niedergelassene. Was ist wichtig bei Anamnese, Krankschreibung und Co.? Die Elektrokonvulsionstherapie ist sicher und wirksam. Um hartnäckigen Vorurteilen zu begegnen, braucht es vor allem Wissen – über die Psychiatrie hinaus.

Die Elektrokonvulsionstherapie ist sicher und wirksam. Um hartnäckigen Vorurteilen zu begegnen, braucht es vor allem Wissen – über die Psychiatrie hinaus. Ein Sturz, ein Knacks, ein Schnitt? Selbst bei stärker dislozierten Humeruskopffrakturen sieht ein aktuelles Cochrane Review keinen Vorteil einer Operation gegenüber der konservativen Behandlung.

Ein Sturz, ein Knacks, ein Schnitt? Selbst bei stärker dislozierten Humeruskopffrakturen sieht ein aktuelles Cochrane Review keinen Vorteil einer Operation gegenüber der konservativen Behandlung. Angesichts zunehmender Antibiotikaresistenzen wird die nicht-antibiotische Prävention von Harnwegsinfektionen immer wichtiger. Welche Ansätze wirken?

Angesichts zunehmender Antibiotikaresistenzen wird die nicht-antibiotische Prävention von Harnwegsinfektionen immer wichtiger. Welche Ansätze wirken? Therapie mit dem Smartphone – dank digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, ist das keine Zukunftsmusik. Wir nehmen die Apps auf Rezept unter die Lupe.

Therapie mit dem Smartphone – dank digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, ist das keine Zukunftsmusik. Wir nehmen die Apps auf Rezept unter die Lupe. Chimäre Antigenrezeptoren lassen Millionen Krebskranke auf Remission hoffen. Wie funktioniert das Verfahren und was birgt die Zukunft?

Chimäre Antigenrezeptoren lassen Millionen Krebskranke auf Remission hoffen. Wie funktioniert das Verfahren und was birgt die Zukunft? Kurativ oder palliativ? Vor dieser Frage stehen Eltern sehr kleiner Frühgeborener. Wie Ärzt:innen ihnen helfen können, erklärt Prof. Bührer. Im Interview mit dem AMBOSS-Blog spricht der Klinikdirektor der

Kurativ oder palliativ? Vor dieser Frage stehen Eltern sehr kleiner Frühgeborener. Wie Ärzt:innen ihnen helfen können, erklärt Prof. Bührer. Im Interview mit dem AMBOSS-Blog spricht der Klinikdirektor der Wer Anzeichen organisch bedingter Psychosen erkennt, kann häufiger kausal therapieren. Red Flags und relevante Differenzialdiagnosen anhand eines historischen Falls.

Wer Anzeichen organisch bedingter Psychosen erkennt, kann häufiger kausal therapieren. Red Flags und relevante Differenzialdiagnosen anhand eines historischen Falls. Genie und Wahnsinn. Vincent van Gogh durchlebte dramatische Höhen und Tiefen, bis er sich schließlich das Leben nahm. Litt der Maler an einer organisch bedingten Psychose?

Genie und Wahnsinn. Vincent van Gogh durchlebte dramatische Höhen und Tiefen, bis er sich schließlich das Leben nahm. Litt der Maler an einer organisch bedingten Psychose? Was kann getan werden, um Menschen mit Seltenen Erkrankungen besser zu versorgen? In Deutschland leben etwa vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung. Eine Erkrankung gilt als selten, wenn sie weniger als fünf von 10.000 Menschen betrifft. Etwa 8.000 Seltene Erkrankungen sind bekannt. Es ist also wahrscheinlich, im Laufe des ärztlichen Berufslebens der einen oder anderen davon zu begegnen.

Was kann getan werden, um Menschen mit Seltenen Erkrankungen besser zu versorgen? In Deutschland leben etwa vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung. Eine Erkrankung gilt als selten, wenn sie weniger als fünf von 10.000 Menschen betrifft. Etwa 8.000 Seltene Erkrankungen sind bekannt. Es ist also wahrscheinlich, im Laufe des ärztlichen Berufslebens der einen oder anderen davon zu begegnen.