UMFRAGE

In einer Umfrage vom 22.–28. Januar 2016 wurden den Wissenschaftlern der Medizinischen Fakultät acht Fragen zu 36 gewünschten oder bereits existierenden Bibliotheksdienstleistungen gestellt. Die bei Surveymonkey gehostete Online-Umfrage wurde an alle Rapidoc-Kunden der Bibliothek verteilt (ca. 800) und zusätzlich über den Verteiler des Dekanats an alle wissenschaftlichen Beschäftigten (ca. 2000). Die Umfrage wurde von 218-mal beantwortet, 217 Fragebögen konnten in die Auswertung einbezogen werden.

Der erste Teil der Auswertung beschäftigte sich mit der Zufriedenheit der Forscher mit der Bibliothek.

How important are the following services to you and did you use them?

Als Antwortmöglichkeiten für die Wichtigkeit der 36 Dienstleistungen war vorgegeben: „important“, „less important“ und „not important“. Zudem konnte mit folgenden Optionen der Benutzungsgrad und Wissensstand mit dem jeweiligen Service angegeben werden: „I have rarely or never used it“ und „I know almost nothing about it“.

Mit grossem Abstand wird der Zugang zu Fachzeitschriften als wichtigste Dienstleistung der Bibliothek angesehen. 99% gaben an, dass dieser Service wichtig ist. Mit 90% folgt der Zugang zu Literaturdatenbanken wie Web of Science, Scopus usw. auf dem zweiten Platz. Diese beiden Ressourcen ragen aus allen im weiteren aufgeführten Services deutlich heraus – der nächste in der Rangliste ist „Hilfe beim Plagiatcheck für Fachzeitschriften“ (79%), was bereits einen Abstand von über 10% zum zweiten Platz aufweist. Zu den zehn wichtigsten Dienstleistungen für Forscher zählt ausserdem die Unterstützung von Open Access-Publikationen (78%), Literaturverwaltung (78%), der Expresslieferdienst Rapidoc (75%), Impact Faktoren (70%), bibliometrische Analysen (67%), Support für Promovenden (66%) sowie die Schulung wissenschaftlichen Schreibens und Zitierens (62%).

Zugang zu E-Books (61%) und Hilfe in Urheberrechtsfragen (60%) sind ebenfalls noch in den 60%-Rängen, bevor es dann in die 50er geht mit Literatursuche für Doktoranden (59%), Sichtbarkeit von Forschung (57%), Unterstützung durch Helpdesk (55%), Einführung in PubMed (54%) und Fernleihe (52%). Weniger als die Hälfte finden Lizenznachnutzungen und Datenarchivierung (Forschungsdaten) wichtig (49%, 46%), das E-Repository Miami (46%), Open Journal System (44%) und Hilfe bei systematischen Reviews (42%).

Weniger als 40% finden wichtig: Hilfe bei der Digitalisierung (38%), DOI-Vergabe (36%), Researcher-IDs (35%), Bücherwünsche (35%), Virtuelle Forschungsumgebungen (35%), Artikelalerts (34%), Collaborative Writings Tools (34%), Data Management Proposals (32%) und Veröffentlichung von Fachbücher (30%).

Weniger als 30% finden wichtig: Metadaten (29%), Autorenverträge (28%), gedruckte Bücher (28%), Schulungen vor Ort (Hausbesuche) (25%) oder iPad-Ausleihe (18%).

Importance of Library Services according to Service Category

Wenn man sich die fünf übergeordneten Kategorien anschaut, zu denen die oben evaluierten 36 Dienstleistungen gehören (Abb. oben), dann fällt Folgendes auf: Die Services der Kategorie „Access to Information“ waren mit 64% am wichtigsten, gefolgt von denen der Kategorie „Scientific Writing“ (59%). 10% „unwichtiger“ waren die Services der Kategorie Publishing, die genau jeder Zweite als wichtig erachtete (50%). Mit weitem Abstand folgte „Teaching and Instruction“ (41%) und – wieder mit Abstand – Research Data Management (38%), das offensichtlich viele Forscher noch nicht „auf dem Schirm“ haben, wie auch die Auswertung nach Kenntnisstand ergab (Abb. s.u.).

Unfamiliarity of Library Services according to Service Category

Die Dienstleistungen zu Research Data Management sind am unbekanntesten. Mit 32,5% kennen fast ein Drittel aller Antwortenden diese so gut wie überhaupt nicht („I know almost nothing about it“). Gut ein Fünftel kennt die Publishing-related Services nicht (22,2%) und mit 18,6% fast genau so viele nicht die Dienstleistungen zu Writing & Citing. Schulungen (9,2% Unbekanntheit) und Angebot von Zeitschriften und Datenbanken (5,4%) sind dagegen bei 90-95% der Befragten bekannt.

Zusammenfassung

Die Umfrage kam auf einen Recall von 10-25%. Es ist unklar, ob die Englisch-Sprachigkeit ein Hinderungsgrund war die Umfrage auszufüllen. Ein Arzt beklagte sich über die Sprache. Die Zurverfügungstellung von Zeitschriften, Datenbanken und (mit weitem Abstand auch) Büchern wird immer noch als wichtigste Aufgabe der Bibliothek wahrgenommen, dicht gefolgt von bibliometrischen Dienstleistungen und Schulungen für Doktoranden. Eine Mehrheit von 60% sieht Schulungen generell sowie Research Data Management als nicht so wichtig an.

Weitere Umfrage-Ergebnisse

Kurz vor Weihnachten meldete die ULB:

Kurz vor Weihnachten meldete die ULB:

Die zweite Ausgabe des Bibliotheksmagazins 2017 ist heute mit folgenden Beiträgen erschienen:

Die zweite Ausgabe des Bibliotheksmagazins 2017 ist heute mit folgenden Beiträgen erschienen:

Unter dem Titel Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? veröffentlichte Stephen Buranyi im Guardian vom 27.06.2017 einen recht ausführlichen

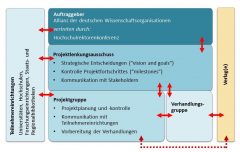

Unter dem Titel Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? veröffentlichte Stephen Buranyi im Guardian vom 27.06.2017 einen recht ausführlichen  Die „Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen“, zu der auch die Universität Münster gehört, hatte sich im vergangenen Jahr für einen neuen Vertrag mit dem Elsevier-Verlag stark gemacht, der ein dauerhaftes Zugriffsrecht auf alle Elsevier-Zeitschriften inklusive einer automatischen Open-Access-Schaltung aller Publikationen und ein neues und transparentes Kostenmodell garantiert. Ohne Erfolg. Alle 60 Universitäten, deren Verträge mit Elsevier zum Jahresende 2016 auslaufen, haben daraufhin auf eine Vertragsverlängerung ab 2017 verzichtet.

Die „Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen“, zu der auch die Universität Münster gehört, hatte sich im vergangenen Jahr für einen neuen Vertrag mit dem Elsevier-Verlag stark gemacht, der ein dauerhaftes Zugriffsrecht auf alle Elsevier-Zeitschriften inklusive einer automatischen Open-Access-Schaltung aller Publikationen und ein neues und transparentes Kostenmodell garantiert. Ohne Erfolg. Alle 60 Universitäten, deren Verträge mit Elsevier zum Jahresende 2016 auslaufen, haben daraufhin auf eine Vertragsverlängerung ab 2017 verzichtet.

Jedes Jahr im Oktober beginnt an der WWU nicht nur das Wintersemester, sondern es ist auch die Zeit der Internationalen

Jedes Jahr im Oktober beginnt an der WWU nicht nur das Wintersemester, sondern es ist auch die Zeit der Internationalen