Der Trend zu Open Access hat zur Gründung neuer Zeitschriften und Verlage geführt. Die bekanntesten in den Biomedical & Life Sciences sind BioMedCentral (Gründer: Vitek Tracz, 2008 an Springer verkauft) und PLoS (Gründer: Nobelpreisträger Harold Varmus u. Peter Binfield, s.u.). Während BioMedCentral noch ziemlich traditionell eine Suite von zahllosen Einzeltiteln ins Leben rief, gelang PLoS mit PLoS ONE ein (disruptiver) Quantensprung. PLoS One war das erste einer neuen Art von Zeitschriften, die vielfach auch Megajournals genannt werden. Megajournals zeichnen sich durch folgende Kriterien aus: fachübergreifend, keine editorielle Einschränkung, Auffangbecken für abgelehnte Artikel aus (höherrangigen) Zeitschriften des Verlags, schneller Durchlauf, Article Level Metrics.

PLoS One war mit dieser Politik sehr erfolgreich und wurde in wenigen Jahren mit 50.000 publizierten Artikeln (über 20.000 im Jahr) zur größten Zeitschrift der Welt. So ganz nebenher bewies PLoS One, dass das Geschäftsmodell des artikelbezahlten Open Access sehr erfolgrech sein kann. Diese Erkenntnis hat zu zahlreichen Neugründungen etablierter Verlage geführt, die PloS One das Feld natürlich nicht gerne alleine überlassen wollten:

- Biology Open (Company of Biologists)

- BMJ Open

- Cell Reports (Cell Press)

- FEBS Open Bio

- mBIO (American Society of Microbiology)

- Open Biology (Royal Society)

- Sage Open

- Scientific Reports (Nature)

Eine umfangreiche Liste von Megajournals (mit APCs) hält die Bibliothek der Universität Berkeley vor.

Die vorletzte Neugründung war eLife, ein Gemeinschaftsprodukt von MPG, Wellcome Trust und Howard Hughes Medical Institute (keine APC!); die letzte Neugründung ist PeerJ, das am 3. Dezember die ersten Submissions entgegennimmt.

PeerJ

PeerJ ist deswegen so interessant, weil es sich im Vergleich zu allen obigen Megajournals um ein neues Geschäftsmodell handelt, das wiederum einen disruptiven Charakter hat: Statt eine Article Publication Charge (APC) für jede Veröffentlichung zu nehmen (die Rejections sind ja meist umsonst), kann man bei PeerJ nach der Bezahlung einer One-Time-Fee lebenslang umsonst publizieren. Der Slogan von PeerJ lautet denn auch „Pay once, publish for life“, von Nature schnell umgedichtet zu: „All you can publish“.

Neben PeerJ (einer peer-reviewten akademischen Zeitschrift) bietet PeerJ auch noch eine pre-print Zeitschrift bzw. pre-print Server mit Namen PeerJ PrePrints an. Beide richten sich an die „biologischen und medizinischen Wissenschaften“.

Open Access & Peer review

PeerJ legt (natürlich) höchsten Wert auf die Feststellung, dass es sich nicht um eine Eintagsfliege ohne Peer Review handelt, sondern wirbt ausdrücklich mit „Open Access & Peer review“, dazu gibt es 5 Nobelpreisträger im (distinguished) Editorial Board und einen ebenso distingierten Vorstand: Peter Binfield (ehemals PLoS ONE), Jason Hoyt (ehemals Mendeley) und … tatatata … Tim O’Reilly (Chef von O’Reilly Media Inc).

Das einzigartige bei PeerJ ist der Kostenplan (s.o.): Für eine einmalige Zahlung von $99 kann man ein Paper im Jahr bei PeerJ veröffentlichen – lebenslang. Wenn man erst nach der Annahme eines Papers bezahlen möchte, um nicht umsonst bezahlt zu haben, dann kostet es mit $129 nur $30 mehr.

Neben dem lebenlangen und (bis auf die Einmalzahlung) kostenfreien Publizieren sind die sensationell niedrigen Gebühren der größte Eyecatcher bei PeerJ, der auch für die größte Verwunderung sorgt: Wie kann sich so ein Geschäftsmodell nur tragen? Dafür gibt es mehrere Gründe, so findet man z.B. im Kleingedruckten folgenden offenherzigen Hinweis:

However, do be aware that every author has to be a paying member before we will start the production process on your paper. In addition, don’t forget that we ask every member to contribute one review to our community every 12 months, or risk their membership lapsing.

Bei einer durchschnittlichen Autorzahl von 7 (z.B. in PNAS) würde dies bedeuten, das PeerJ für den ersten Artikel 7*129 = $903 einnehmen würde. Zum Vergleich: BiomedCentral startete 2004 mit $500. Die betrifft zwar nur die Einnahmen des ersten Jahres, aber wenn sich die Zahl der PeerJ-Autoren jedes Jahr auch nur verdoppelt, dann sinkt der Verlust für Publikationen von Altautoren jedes Jahr um 50%. Fragen Sie bitte einen Betriebswirtschaftler nach den Details, ich bin leider keiner …

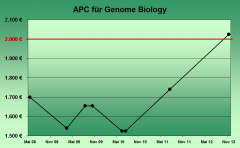

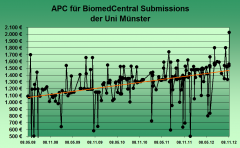

Und der zweite Hinweis: Ebenso wie bei BMC ist es auch bei PeerJ zu erwarten, dass nach einer anfänglichen Phase des kreativen Kundenfangs die Preise ansteigen werden. BMC hat bei einigen Titeln bereits die Marke von $2.500 (2.000€) überschritten und auch bei PeerJ sind zukünftige Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen – ich erwarte die erste bereits in einem Jahr.