Wie in den Vorjahren nahm auch dieses Jahr ein Team vom Instituts für Lebensmittelchemie am Leonardo-Campus-Run teil. Bei sommerlicher Hitze konnten die 15 Läuferinnen und Läufer, bestehend aus Auszubildenden, Studierenden in der Masterarbeit, technischen Mitarbeitenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Hochschullehrer, gemeinsam "gas geben". Unterstützt von weiteren Mitarbeitenden schafften alle mühelos die 5 km. Beendet wurde die Laufparty mit einem gemeinsamen Grillen. Der Termin für den 23. Leonardo-Campus-Run, 25.06.2025, ist bereits notiert!

Am Institut für Lebensmittelchemie wurde eine Methode entwickelt, um den zellulären Stoffwechsel zu analysieren. Nach der Extraktion der Zellen ermöglicht die Kopplung von HILIC-Chromatographie und Tandem-Massenspektrometrie mehr als 100 polare Metaboliten der Hauptstoffwechselwege nachzuweisen. Unter diesen Hauptstoffwechselwegen sind besonders die Metaboliten des Energiestoffwechsels, sowie Nuklein- und Aminosäuren von zentralem Interesse. Typischerweise wird die Methode verwendet, um die Veränderungen des zellulären Stoffwechsels durch eine Behandlung der Zellen mit einer Substanz gegenüber einer Kontrollpopulation von Zellen zu analysieren.

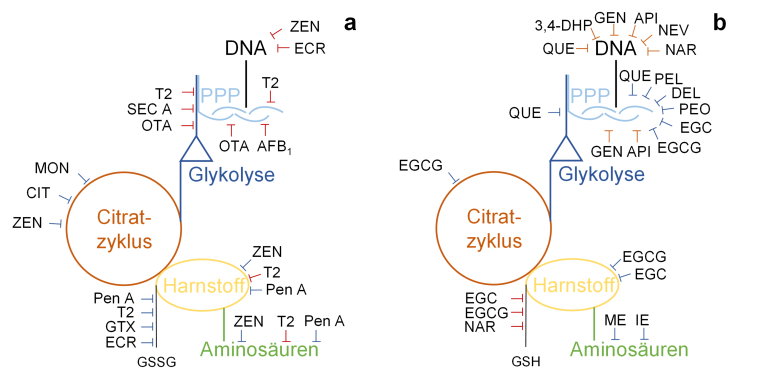

In einer ersten Veröffentlichung wurde die entwickelte Methode genutzt, um den Einfluss von 20 verschiedenen Mykotoxinen auf das zelluläre Metabolom zu untersuchen. Die meisten dieser Schimmelpilzgifte sind Substanzen, deren Vorkommen in der menschlichen Nahrung nur schwer verhindert werden kann. Mykotoxine lösen eine Reihe toxischer Effekte aus, deren genaue Mechanismen aber nur selten gut verstanden sind. Um diese Mechanismen auf der Ebene des zellulären Metabolismus genauer zu verstehen, wurde die Wirkung der Mykotoxine auf Leberkrebszellen untersucht. Es zeigte sich, dass die Mykotoxine sehr unterschiedliche Effekte verursachen. So beeinflusste beispielsweise das in verschimmeltem Mais auftretende Moniliformin den Citratzyklus, während Penitrem A hauptsächlich die zellulären Gehalte verschiedener Aminosäuren veränderte und den Harnstoffzyklus beeinflusste. Durch die Ergebnisse lassen sich neue Rückschlüsse auf die Wirkmechanismen der untersuchten Mykotoxine ableiten, die Toxikodynamik besser verstehen und das menschliche Gesundheitsrisiko besser beurteilen.

Eine zweite Veröffentlichung verwendete die entwickelte Methode, um die Effekte pflanzlicher Polyphenole auf den menschlichen Stoffwechsel genauer zu untersuchen. Während den Polyphenolen allgemein überwiegend positive Effekte auf die menschliche Gesundheit zugeschrieben werden, wurden auch eine Reihe von Studien veröffentlicht, die schädliche Wirkungen einzelner Verbindungen nahelegen. Mechanistisch wird der Mehrheit der Polyphenole ein antioxidatives Potential als Hauptwirkung im menschlichen Körper beigemessen. Die in dieser Studie nachgewiesenen Effekte der Polyphenole auf das menschliche Metabolom gingen aber über die zuvor genannte antioxidative Wirkung hinaus: Die meisten Veränderungen fanden im Pentosephosphatweg statt, der Nukleosid-Vorstufen bildet, deren Gehalte ebenfalls häufig beeinflusst wurden. Am Beispiel mehrerer Catechine wurde außerdem gezeigt, dass freie Hydroxylgruppen die Effekte auf das Metabolom deutlich verstärken. Mit diesem hohen Hydroxylierungsgrad verringert sich allerdings außerdem die chemische Stabilität der Polyphenole in wässriger Lösung. Bei diesem Abbau wird H2O2 gebildet, das die vormals genannten Effekte verstärken könnte. Ein weiteres Abbauprodukt einiger Verbindungen ist Gallussäure, deren Effekte deutlich schwächer ausfielen als die der Catechine. Dasselbe gilt für einfachere phenolische Verbindungen wie Alkenylbenzene. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wirkungen der Polyphenole nicht allein auf die antioxidative Wirkung beschränkt sind. Folglich sollten deutlich mehr Effekte jeder einzelnen phenolischen Substanz beachtet werden, wenn sie gesundheits- oder krankheitsbezogen beurteilt werden.

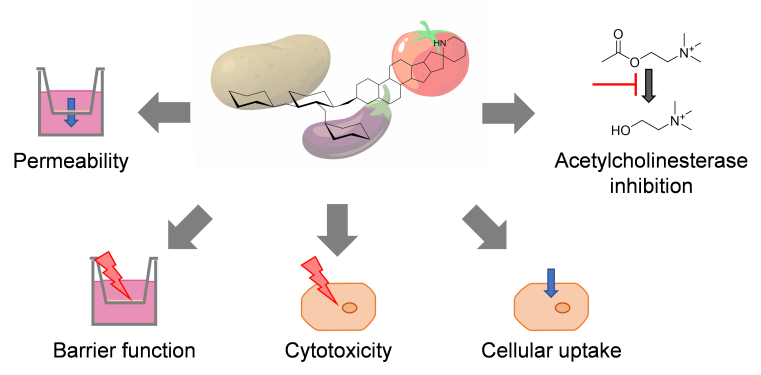

Steroidale Glykoalkaloide (SGAs) sind giftige Naturstoffe, die in Kartoffeln und anderen Nachtschattengewächsen wie Tomaten und Auberginen vorkommen. In den essbaren Teilen der Pflanzen sind die geringen Gehalte dieser Substanzen normalerweise unbedenklich. Im Jahr 2015 erregte jedoch ein Vergiftungsfall in Deutschland die Aufmerksamkeit der Nahrungsmittelsicherheitsbehörden. Eine Familie verzehrte Kartoffeln mit einem SGA-Gehalt von 236 mg/kg, die den zuvor als unbedenklich eingestuften Gehalt von 200 mg/kg nur leicht überstiegen. Die vergifteten Personen litten unter Symptomen wie Erbrechen und Bauchschmerzen, die für Vergiftungen mit SGAs typisch sind. Daraufhin wiesen sowohl das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) als auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auf die unzureichende Datenlage für eine Aktualisierung der Risikobewertung hin und forderte tiefergehende Studien.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie am Institut für Lebensmittelchemie wurde untersucht, inwiefern verschiedene SGAs Zellmembranen, besonders an der Darmbarriere, schädigen. Dabei wurde mit Hilfe von Zellkulturstudien an Caco-2-Zellen festgestellt, dass vor allem die Kohlenhydrat-Teilstruktur der SGA-Moleküle maßgeblich dazu beiträgt, wie stark die Barriere geschädigt wird. Darüber hinaus wurde analysiert, ob die Substanzen in geringeren Konzentration über eine intakte Darmbarriere aufgenommen werden können. Hierbei zeigte das Caco-2-Modell nur eine geringe Durchlässigkeit für die intakten SGAs. Jedoch wurden die nach Abspaltung der Kohlenhydrate entstehenden Aglykone umfangreich in die Zellen aufgenommen und verstoffwechselt. Eine zuvor ebenfalls im Institut für Lebensmittelchemie erstellte Studie zum Metabolismus der SGAs durch Mikroorganismen im Darm zeigte bereits die Spaltung der SGAs und daraus folgende Entstehung der Aglykone im Darm. Die Ergebnisse des aktuellen Projekts deuten darauf hin, dass über die Nahrung aufgenommene SGAs größtenteils als Metaboliten über den Stuhl ausgeschieden oder teilweise in den enterohepatischen Kreislauf übergehen könnten.

Laut den Empfehlungen des BfR sind SGAs vor allem in Kartoffelschalen sowie insbesondere an grünen und keimenden Stellen vorhanden. Deshalb wird empfohlen, diese Stellen beim Verarbeiten der Knollen großzügig zu entfernen. Außerdem sollten Kartoffeln nicht roh verzehrt und das Kochwasser nicht weiterverwendet werden. Kleinkinder sollten Kartoffeln ausschließlich in gekochter und geschälter Form essen.

Am 01. Dezember fand im Hörsaalgebäude der chemischen Institute die Verleihung der Abschlusszeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen der Master-Studiengänge im Fachbereich Chemie und Pharmazie statt. Mit dabei war, wie in jedem Jahr, auch die Lebensmittelchemie. Zusammen mit ihren Familien und Freunden konnten die Studierenden bei der festlichen Veranstaltung auf ihr Studium zurückblicken und sich über das Erreichte freuen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der Studienpreis für die beste Masterarbeit im Fach Lebensmittelchemie ander Universität Münster überreicht. Der von der Wessling-Gruppe gesponsorte und mit 1000 € dotierte Preis wurde dieses Jahr an Frau Elisabeth Suermann verliehen.

Die ausgezeichnete Arbeit trägt den Titel „Einsatz von Chlordioxid zur Reduktion bakterieller Kontamination in Lebensmitteln und Trinkwasser“ und ist am Institut für Hygiene in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Thorsten Kuczius in Kooperation mit dem Institut für Lebensmittelchemie entstanden.

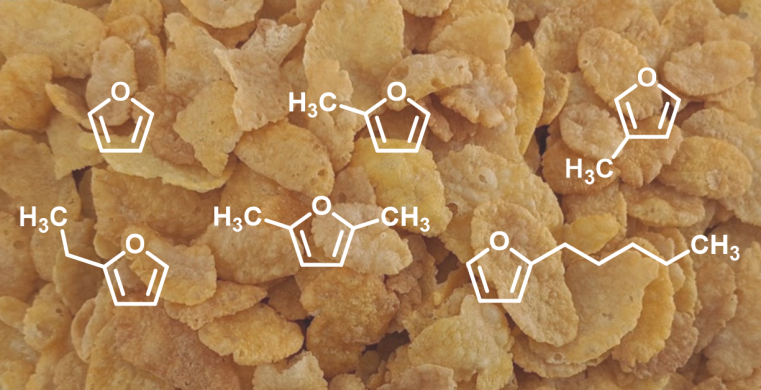

Furan und Alkylfurane entstehen als so genannte Prozesskontaminanten ähnlich wie das deutlich bekanntere Acrylamid beim Erhitzen von Lebensmitteln. Relevante Prozesse sind das Rösten, Extrudieren, Backen, Puffen oder Pasteurisieren, so dass Furan und seine Strukturderivate bereits in Kaffee, Fruchtsäften, Babynahrung und Getreideprodukten nachgewiesen werden konnten. Furan wird von der International Agency for Research on Cancer (IARC) als möglicherweise krebserregend (Kategorie 2B) eingestuft, so dass eine möglichst geringe Aufnahme der Substanzen angestrebt wird.

Analyse von Cornflakes, gepufftem Getreide, Müslis und anderen Frühstückscerealien

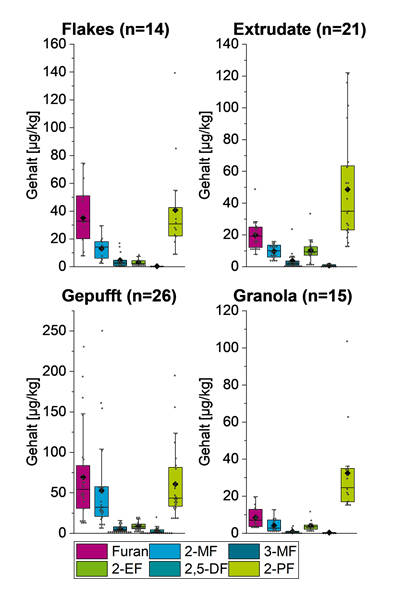

In einem aktuellen Forschungsprojekt, das die Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Hans-Ulrich Humpf in Zusammenarbeit mit der getreideverarbeitenden Industrie durchgeführt hat, wurde das Vorkommen von Furan und Alkylfuranen in 76 verschiedenen Frühstückscerealien detailliert untersucht. Hierzu wurden Proben von Flakes und Cornflakes, extrudierten Produkten, aufgepufften Getreidekörnern, sowie Müsli und gebackenem Müsli (Granola) analysiert. Die untersuchten Produkte basierten auf verschiedene Getreidesorten und enthielten verschiedene weitere Zutaten, wie zum Beispiel Zucker- oder Fettquellen. Furan, 2‑Methylfuran (2‑MF) und 2‑Pentylfuran (2‑PF) waren in den Proben am stärksten vertreten. Durch ihre Analysen konnte die Doktorandin Sarah Lipinski zeigen, dass in Müsli und Granola, welches beim Backen am wenigsten Hitzeeinfluss erfährt, am wenigsten Furan gebildet wird. Der größte Hitzeeinfluss und die höchsten Furangehalte sind insgesamt bei den gepufften Körnern zu finden. Für das Puffen der Getreidekörner sind hoher Druck und hohe Temperaturen erforderlich, so dass in diesen Produkten Furangehalte bis zu 231 µg/kg und Gesamtfurangehalte bis über 600 µg/kg nachgewiesen werden konnten. Auffällig waren außerdem die Gehalte an 3‑Methylfuran (3‑MF), welches in den meisten Proben nur in geringen Mengen enthalten war. Lediglich in Frühstückscerealien mit hohen Maisanteil wurden 3-Methylfurangehalte bis 25 µg/kg bestimmt. Als Vorläufer für die Bildung werden hier Carotinoide vermutet.

Keine Abnahme von Furan und 2-Methylfuran während der Lagerung

Besonders überraschend war für die Forschenden die Beobachtung, dass die Gehalte an Furan und Methylfuran über die gesamte Lagerdauer bis zum Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums nahezu unverändert blieben, obwohl diese eigentlich eine sehr hohe Flüchtigkeit aufweisen (Furan hat einen Siedepunkt von 31,3 °C). Die Gehalte an 2-Ethyl- (2-EF) und 2-Pentylfuran (2-PF) stiegen dagegen über die Lagerdauer, was auf die fortschreitende Fettoxidation zurückgeführt werden könnte. Die gesamte Publikation mit detaillierten Informationen, auch zu den entsprechenden Acrylamidgehalten, ist open access in der Zeitschrift „European Food Research and Technology“ und unter https://doi.org/10.1007/s00217-023-04374-y zu finden und ist im Rahmen des Forschungsprojekts AiF 21305 N entstanden. Das IGF-Vorhaben AiF 21305 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI), wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Spannende Infos, Einblicke ins Studium und dazu noch Eis - das Institut für Lebensmittelchemie hatte auch am diesjährigen Hochschultag trotz des stürmischen Wetters, ein vielfältiges Angebot! Um 11:15 Uhr ging es damit los, dass Frau Prof. Dr. Melanie Esselen und Herr Prof. Dr. Hans-Ulrich Humpf "Das Studium der Lebensmittelchemie" an der Universität Münster vorstellten. Die beiden ausgebuchten, parallel verlaufenden Veranstaltungen gaben detaillierte Einblicke in das Studium der Lebensmittelchemie in Münster. Was Unterscheidet Lebensmittelchemiker:innen von Lebensmitteltechnolog:innen oder Chemiker:innen mit dem Schwerpunkt Analytik? Gibt es Verbidnungen zur Oecotrophologie? Welche Möglichkeiten bietet mir ein Abschluss in Lebensmittelchemie? Diese und weitere Fragen konnten in ebenfalls in den Veranstaltungen geklärt werden.

Fragen zum konkreten Studienstart, zur Anmeldung sowie zum Studium selbst wurden von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei der Studienberatung im Gespräch mit Dr. Michael Lange-Aperdannier geklärt. Eis, Infos direkt von den Studierenden und einen Einblick in die moderne Ausstattung des Instituts gab es zusätzlich in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr duch die AG Junge Lebensmittelchemiker:innen (AG JLC). Hier hieß es: "Lebensmittelchemie - auf den Geschmack gekommen?"

Aber auch wenn Ihr nicht am Hochschultag teilnehmen konntet oder weitere Fragen habt, stehen wir Euch gerne zur Verfügung und haben Infos parat: Schaut Euch das Institut für Lebensmittelchemie auf einer Videoführung an. Entdeckt in einem weiteren Video, was die Studiengänge Bachelor und Master Lebensmittelchemie in Münster ausmacht und was man später alles damit machen kann. Und wenn dann noch Fragen sind, schreibt einfach an Dr. Michael Lange-Aperdannier.

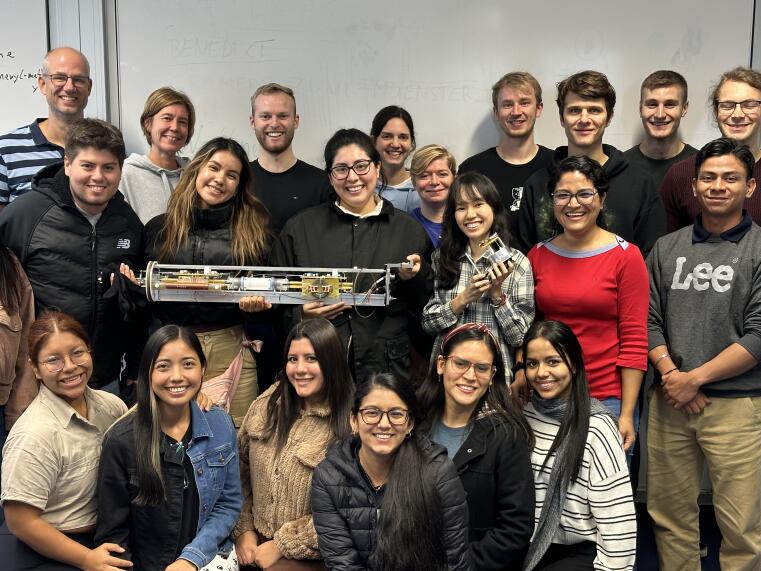

Am 19. und 20. Oktober 2023 besuchte eine Gruppe Studierender der Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) aus Guayaquil, Ecuador das Institut für Lebensmittelchemie der Universität Münster. Geleitet durch die Professorinnen Dr. Diana Coello-Montoya (ESPOL) und Dr. Melanie Esselen (Uni-MS), entdeckten die 12 ecuadorianischen Studierenden des Studiengangs Lebensmitteltechnologie die modernen Techniken der Lebensmittelanalyse und Lebensmittelforschung in Münster. Neben Einblicken in den Studiengang MSc Lebensmittelchemie sowie den Promotionsstudiengang konnten die Studierenden dabei auch selber Lebensmittel auf das Vorkommen von Mykotoxinen (Schimmelpilzgiften) untersuchen.

Im direkten Austausch mit Studierenden aus Münster wurden zudem verschiedene aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt und diskutiert. Für die Münsteraner Studierenden war besonders die Vorstellung von Ecuador als vielfältiger Produzent von Lebensmitteln wie Bananen, Kaffee oder Kakaospannend. Hier zu wurden neue Trends und Entwicklungen zu hochwertigen Produkten und Sorten wir dem Arriba Nacional Kakao diskutiert.

Der interkulturelle Austausch kam neben Seminaren und Laborarbeit jedoch auch nicht zu kurz – so lernten unsere Gäste westfälische Spezialitäten und wir Lateinamerikanische Tanzschritte beim gemeinsamen Abendevent am Institut für Lebensmittelchemie kennen. Am Ende des vom DAAD-geförderten Besuchs war allen Beteiligten klar, dass es viel Verbindendes zwischen den Universitäten gibt und der Kontakt unbedingt gehalten werden soll.

GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES!

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Hans-Ulrich Humpf am Institut für Lebensmittelchemie der Universität Münster fand am 29. April 2023 ein Alumnitreffen/Doktorandensymposium statt. Fast 70 ehemalige Doktorandinnen und Doktoranden sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten der Einladung, um gemeinsam mit dem aktuellen Arbeitskreis dieses Jubiläum zu feiern. Nach einem Begrüßungskaffee am Vormittag stellten aktuelle Doktorandinnen und Doktoranden in Kurzvorträgen die derzeit im Fokus stehenden Forschungsthemen am Institut vor. Am Nachmittag standen dann Stadtführungen mit dem Schwerpunkt „Krimistadt Münster“ auf dem Programm. Das Abendprogramm wurde mit einem Vortrag von Herrn Prof. Humpf mit einem Rückblick auf die Forschungsaktivitäten der vergangenen 20 Jahre eröffnet. Am Ende seines Vortrages dankte Herr Prof Humpf, allen ehemalige und aktuellen Doktorandinnen und Doktoranden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die maßgeblich zum wissenschaftlichen Erfolg beigetragen haben. Nach dem Motto „keep it simple“ klang der Tag mit leckeren Spezialitäten von Otmars Kult-Imbisswagen aus Handorf und dem ein oder anderen Kaltgetränk aus. Aufgrund der großen Resonanz und der spürbaren Begeisterung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal wieder am Institut, an der Alma Mater sowie in Münster zu sein und ehemalige Weggefährtinnen und ‑gefährten zu treffen, wird es zukünftig weitere Alumnitreffen geben.

Herr Prof. Humpf wurde zum WS 2002/2003 auf eine C3-Professur an das Institut für Lebensmittelchemie berufen. Der Arbeitskreis begann zunächst mit drei Doktorandinnen und Doktoranden und es wurden die Forschungsfelder (i) instrumentelle Mykotoxinanalytik und thermische Reaktionsprodukte, (ii) Zellkulturstudien zur Untersuchung der biologischen Aktivität von Mykotoxinen sowie (iii) Studien zum intestinalen Metabolismus von Polyphenole mit dem Schweine-Caecum-Modell aufgebaut und erfolgreich am Institut etabliert. Nach Rufen auf C4- bzw. W3-Professuren an die Universitäten Halle-Wittenberg (2004) und Hamburg (2005), die Herr Prof. Humpf ablehnte, folgte er schließlich im Jahr 2007 dem Ruf auf eine W3-Professur am hiesigen Institut für Lebensmittelchemie und übernahm die Institutsleitung. Im diesem Zusammenhang wurde das Institut zum WS 2008/2009 um eine Etage aufgestockt um die Laborfläche der Forschungslabore zu vergrößern und um zusätzlich moderne Seminar und Büroräume zur Verfügung zu stellen. Die zu Beginn etablierten Themenfelder sind immer noch aktuell und wurden über die Jahre weiter ausgebaut. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind (i) die Entwicklung von humanen Biomonitoringmethoden (HBM) zur Expositionsabschätzung von Mykotoxinen, (ii) Metabolomics-basierte Ansätze zur Identifizierung bioaktiver Lebensmittelinhaltsstoffe und Charakterisierung von Ernährungsformen, (iii) Untersuchungen zum Transfer von Lebensmittelinhaltsstoffen an der intestinalen Barriere (Caco-2 Modell) und an der Blut-Hirn-Schranke sowie (iv) Proteomanalysen zur Charakterisierung relevanter Transportproteine mittels HPLC-MS/MS und HPLC-HRMS.

Seit 2002 wurden insgesamt 71 Doktorarbeiten betreut und erfolgreich abgeschlossen, weitere 12 Arbeiten werden gerade bearbeitet. Aus den verschiedenen Forschungsprojekten resultieren über 350 Publikation (Web of Science) und ein Hirsch-Index von 55.

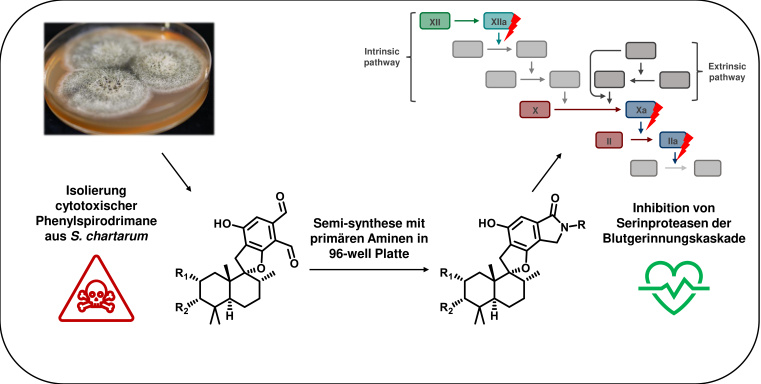

Stachybotrys chartarum ist ein pathogener Fadenpilz, dessen Vorkommen vor allem in Innenräumen beschrieben ist. Aufgrund seiner strukturell vielfältigen Sekundärmetaboliten, die teilweise bereits in geringen Konzentrationen toxisch sind, kann eine langfristige Exposition gegenüber S. chartarum gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Dabei wird S. chartarum vor allem mit Atemwegserkrankungen und grippeähnlichen Symptomen in Verbindung gebracht.

Die Arbeitsgruppe von Frau Dr. Svetlana Kalinina interessiert sich neben der Toxikologie aber vor allem für die biologische Aktivität von Naturstoffen. In einem aktuellen Projekt stand die Inhibition von Serinproteasen durch die von Stachybotrys gebildeten Phenylspirodrimane (PSD) im Fokus. Dabei wurde gezeigt, dass die Derivatisierung der dialdehydischen Verbindungen mit primären Aminen einen erheblichen Einfluss auf die Inhibition physiologisch relevanter Serinproteasen wie Thrombin, FXIIa, FXa und Trypsin hat. Um den Einfluss der bei der Derivatisierung eingesetzten Aminosäuren effizient untersuchen zu können, hat Katharina Steinert im Rahmen ihres Forschungsprojekts Methoden entwickelt, die es erlauben die Reaktionen auf den Maßstab einer 96-Wellplatte zu minimieren und die Umsetzungsraten massenspektrometrisch zu untersuchen. In einem Screening konnte damit die inhibitorische Aktivität der Produkte von 35 verschiedenen Reaktionen parallel untersucht werden, wobei eine Aufreinigung der einzelnen Reaktionsprodukte nicht erforderlich war.

Im Screening zeigten die Produkte der Derivatisierung der PSD mit der Guanidin-Verbindung Agmatin die stärkste Inhibition von Thrombin, welche durch Synthese, Isolierung und Aktivitätstests im großen Maßstab bestätigt werden konnte. In weiteren Plasmakoagulationstests zeigte das aktivste Derivat, Acetoxystachybotryactetat-Agmatin ebenfalls gerinnungshemmende Wirkungen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die semisynthetisch gewonnenen Derivate gegenüber den natürlich vorkommenden PSD maßgeblich verringerte cytotoxische Effekte aufweisen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind kürzlich bei ACS Omega (https://doi.org/10.1021/acsomega.2c05681) publiziert worden.