Im Rahmen einer landesweiten und vom MIWF geförderten Online-Befragung hatten die Nutzer 12 Hochschulbibliotheken aus NRW* im Winter 2011 die Gelegenheit, ihrer Bibliothek die Meinung zu sagen und eine Vielzahl an Fragen zu ihrer Bibliothek zu beantworten: Welche Angebote nutzen Sie am häufigsten, wie zufrieden sind Sie mit Dienstleistungen und Service, wo sehen Sie Ausbaubedarf?

Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung werden zur Zeit in der Zentralbibliothek am Krummen Timpen ausgestellt. Die Ausstellung zur Nutzerbefragung ist vom 15. Oktober bis zum 13. Dezember im ersten Obergeschoss im Lesesaal-Foyer zu sehen, alle Ergebnisse finden Sie aber auch online.

Foto: (c) ZB Med

Das Gesamtergebnis der Befragung zeigt ein insgesamt positives Bild für die ULB: Die umfangreichen Renovierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen haben sich gelohnt. Vor allem mit der modernisierten und erweiterten ULB sind die Nutzerinnen und Nutzer zufrieden. Die Zufriedenheit mit dem Dienstleistungsangebot der ULB ist insgesamt gut und liegt mit der Gesamtnote 1,74 über dem NRW-Schnitt (1,91).

Wie sieht nun die Zufriedenheit der ZB Med-Nutzer** aus?

Die Gesamtzufriedenheit mit dem Dienstleistungsangebot der ZB Med beträgt 1,55 und ist damit noch besser als in der Gesamt-ULB und im NRW-Durchschnitt – kein Wunder, konnte die ZB Med doch bereits zum vierten Mal in Folge den Titel der besten Medizinbibliothek Deutschlands erringen.

Zufriedenheit mit der Infrastruktur

Das obige Diagramm zeigt die Zufriedenheit mit der Infrastruktur in den jeweiligen Bibliotheken: So waren 87,6% der ZB Med-Nutzer zufrieden oder sehr zufrieden mit der Sauberkeit in der ZB Med, verglichen mit 78,9% der ULB-Nutzer. Atmosphäre, Ruhe, Sanitär und Klima wurden ebenfalls – teils deutlich – besser bewertet. Beim Mobiliar und bei der Orientierung liegen ZB Med und ULB (Krummer Timpen) mehr oder weniger gleichauf. Lediglich bei den Schließfächern schneidet die ZB Med deutlich schlechter ab, obwohl (oder weil?) ihre Anzahl und die Regelungen ihrer Nutzung z.T. großzügiger sind.

Handlungsbedarf: Orientierung und Schließfächer.

Zufriedenheit mit Büchern

Das obige Diagramm zeigt die Zufriedenheit der Nutzer mit den gedruckten resp. elektronischen Büchern der ZB Med. Während die Lehrbuchsituation in der ZB Med und der ULB (Krummer Timpen) von 83,6% bzw. 85,5% der Befragten als sehr zufrieden oder zufrieden bewertet wurde und damit deutlich zufriedener als im Landesdurchschnitt, ist das E-Book-Angebot der ZB Med anscheinend sehr viel besser ausgebaut als in der ULB (Krummer Timpen) oder im Landesdurchschnitt (78,8% Zufriedenheit vs. 62,4% / 64%).

Handlungsbedarf: Lehr- und E-Buchbestand aufstocken (Stichwort: Doppelter Abiturjahrgang/Hochschulpakt).

Zufriedenheit mit den Mitarbeitern

Bezgl. der Zufriedenheit der Nutzer mit den Mitarbeitern schneidet die ZB Med in allen Bereichen hervorragend ab. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt und zu den übrigen Bibliotheken sind die Nutzer in der ZB Med mit den Mitarbeiten am zufriedensten. Es fällt auf, dass die Zufriedenheit mit der Freundlichkeit am größten ist, gefolgt von der Hilfsbereitschaft. Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter ist ebenfalls (sehr) gut, während die Kompetenz etwas abfällt aber immer noch gut ist.

Handlungsbedarf: Schulung der Mitarbeiterkompetenz.

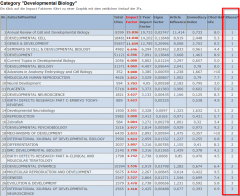

Welche Angebote sollen ausgebaut werden?

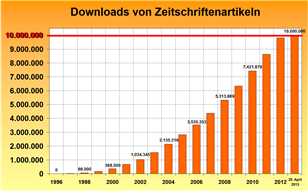

Bei der Frage nach den einzelnen Angeboten wurden die Ergebnisse der ZB Med denjenigen der gesamten ULB (inkl. alle Zweigbibliotheken) sowie dem Landesdurchschnitt gegenübergestellt. Ausleihbestand (44%), Lehrbücher (40%) und E-Books (29%) sollen am ehesten ausgebaut werden. Hinter diesen drei Top-Desideraten folgen mit bereits deutlichem Abstand die Arbeitsplätze (20%), WLAN (19%, obwohl dies bereits Anfang 2011 komplett ausgebaut wurde) und E-Journals (17%). Jeder Sechste bis Siebente forderte bessere Öffnungszeiten am Wochenende (16%), Druckmöglichkeiten (15%), mehr Internet-PCs (14%) und einen größeren Präsenzbestand (14%). Die übrigen Dienstleistungen kamen auf 10% oder weniger: Kopiergeräte, Online-Hilfe, Datenbanken und Service-Zeiten. Ganz abgemeldet waren Öffnungszeiten in der Woche, da diese bereits optimal ausgebaut worden waren, gedruckte Zeitschriften, die Fernleihe (hier hätte der ZB Med-Dienst Rapidoc vermutlich besser abgeschnitten) und schlußendlich die Digital-Scanner.

Auffällig ist

a) der starke Bedarf an gedruckten Lehrbüchern in der ZB Med (40%), der den Bedarf an der Gesamt-ULB (33%) und NRW (24%) deutlich übertrifft.

b) der relativ schwache Bedarf nach Arbeitsplätzen. Verglichen mit der Gesamt-ULB und NRW scheint in der ZB Med der größte Bedarf abgedeckt zu werden.

c) der relativ schwache Bedarf nach E-Journals (17% vs. 29% und 26%).

d) der relativ schwache Bedarf nach Öffnungszeiten am Wochenende (16% vs. 34% und 28%): Hier hat die ZB Med den größten Bedarf mit einer Wochenend-Öffnung von 10 bis 24 Uhr bereits abgedeckt. Auch der Bedarf an Öffnungszeiten in dern Woche oder Servicezeiten am Wochenende beträgt nur rund die Hälfte verglichen mit der Gesamt-ULB bzw. NRW.

e) Kopiergeräte, Fernleih- und Scandienste werden ebenfalls nur etwa halb so intensiv nachgefragt wie der Gesamt-ULB bzw. NRW.

Primärer Handlungsbedarf: Anschaffung von Buchmedien aller Art (siehe oben).

Foto: Tagcloud der Kommentare der Benutzerbefragung 2006 (c) ZB Med created with www.wordle.net

—

* Beteiligte Bibliotheken: BTH Aachen, UB Bielefeld, ULB Bonn, UB Dortmund, ULB Düsseldorf, UB Duisburg-Essen, USB Köln, ZBSport Köln, ULB Münster, UB Paderborn, UB Siegen, UB Wuppertal.

** Es wurden nur die Personen in die Auswertung für die Evaluation der ZB Med aufgenommen, die ausschließlich die ZB Med (und keine andere Bibliothek) genutzt hatten, um bei den allgemeinen Fragen („Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Angeboten der ULB Münster?“) die Zufriedenheit mit der ZB Med herausfiltern zu können. Dadurch konnte es zu kleinen Unterschieden im Vergleich zur oben verlinkten ULB-Auswertung kommen.

Das Projekt wurde vom Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) der Universität Duisburg-Essen methodisch betreut und technisch umgesetzt. Hierzu gehörte, dass von Ende September bis Mitte November 2011 die jeweiligen online-Fragebögen programmiert wurden. Der Online-Fragebogen wurde für die einzelnen teilnehmenden Bibliotheken inhaltlich angepasst sowie mit einem Logo versehen. In der Feldzeit vom 14.11.2011 bis 11.12.2011 wurden insgesamt 26.379 auswertbare Fragebögen ausgefüllt, davon 5.397 in Münster. Nur Duisburg-Essen verzeichnete mit 5.416 mehr ausgefüllte Fragebögen.