Das Anmeldeverfahren für die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2026 startete am 2. Februar 2026. Die Ergebnisse der ersten Anmeldephasen können ab dem 23. Februar abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Den Nachwuchspreis des Droste-Forums in der Kategorie Masterarbeit erhielt Tilman Frederik Hesselkamp (4. v. l.) für seine von Dr. Mirjam Springer betreute Masterarbeit „‘Ob Traum, ob Wirklichkeit, das fragt sich hier.‘ Annette von Droste-Hülshoffs Langgedicht Des Arztes Vermächtnis und ausgewählte Wissensdiskurse ihrer Zeit (Wahrnehmung, Traum und Körper)“.

Den Nachwuchspreis in der Kategorie Bachelorarbeit erhielt Maik Wolke-Hanenkamp (2. v. r.) für seine bei Dr. Jürgen Gunia eingereichte Arbeit „Weibliche Emanzipation in der Lyrik Annette von Droste-Hülshoffs“.

Zeitgutachterin beider Arbeiten war Dr. Katharina Grabbe. Die Verleihung fand am 11. Januar 2026 im Rahmen der Droste-Matinee im Erbdrostenhof statt.

Mit dem Ziel der Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs vergibt das Droste-Forum jährlich Preise für herausragende akademische Abschlussarbeiten, die sich thematisch mit dem Werk Annette von Droste-Hülshoffs, ihrem Umfeld oder Adaptionen ihres dichterischen Werkes beschäftigen. Eingereicht werden können exzellente Bachelor- oder Masterarbeiten (dt. oder engl.), in Ausnahmefällen auch außerordentliche Hausarbeiten, die im Jahr vor dem jeweiligen Stichtag der Bewerbungen am 31. Oktober in Masterkursen entstanden sind und bewertet wurden. Bewerbungen sind ausschließlich in digitaler Form einzureichen unter kontakt@droste-forum.de. Dotiert sind die Preise mit 750 € (MA), 500 € (BA) und 250 € (HA).

Für ihre 2024 erschienene Dissertation zum Thema „Inklusiver Literaturunterricht mit Balladen“ (WVT-Verlag, Trier) wurde am 11.12.2025 Dr. Laura Maria Lewald-Romahn mit dem Offermann-Hergarten-Preis (2025) ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis der gleichnamigen Stiftung wird seit 1994 jährlich für herausragende Qualifikationsarbeiten vergeben, die an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln entstanden sind. Laura Maria Lewald-Romahn wurde 2023 am Institut für deutsche Sprache und Literatur II promoviert und legte in dieser Zeit zudem erfolgreich das zweite Staatsexamen ab. Seit dem Wintersemester 2025/2026 arbeitet sie als Studienrätin im Hochschuldienst in der Abteilung Literatur- und Mediendidaktik am Germanistischen Institut der Universität Münster.

Die Fachjury begründete die Entscheidung im überzeugenden interdisziplinären Vorgehen, das literaturdidaktische, mediendidaktische und sonderpädagogische Ansätze miteinander verzahnt. Die ausgezeichnete Dissertation entwickelt ein innovatives Modell für eine inklusive Literaturdidaktik, um Schüler*innen einen vielfältigen Zugang zur Ballade zu eröffnen. Die Ballade stellt die wichtigste Kleinstgattung für das Gattungslernen und das Gattungsbewusstsein dar und ist curricular verankert. Der Ausgangspunkt des Modells ist ein potenzialorientiertes didaktisches Verständnis, das nicht zwischen Lernenden mit und ohne Förderschwerpunkt unterscheidet. Der Ansatz wurde im Sinne des Design-based Research entwickelt und in Kooperation mit der Heliosschule Köln, Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln, empirisch erprobt.

Die Arbeitet leistet einen wichtigen Beitrag für die inklusive und diversitätsorientierte Literatur- und Mediendidaktik in Theorie und Praxis. Mit der Dispermedialität wird ein partizipatives mediendidaktisches Prinzip für die inklusive Literaturdidaktik an der Schnittstelle zur Sonderpädagogik vorgelegt. Dispermedialität betont, dass nicht das Mehr an Zugängen entscheidend ist, sondern die Partizipation der Lerner*innen durch Materialität und Medialität. Dabei wird Literaturunterricht so geplant, dass Zugänge zu Inhalten reflektiert und konsequent von den Lernenden her gedacht werden. Dispermediale Didaktik strukturiert Unterrichtsplanung entlang von drei miteinander verschränkten Ebenen: Partizipation (Wie können alle aktiv teilhaben?), didaktisches Design (Wie bleibt Unterricht fachlich anspruchsvoll und zugleich flexibel?) und Reflexion durch die Lehrpersonen (Welche Annahmen, Zuschreibungen und Routinen beeinflussen meine didaktischen Entscheidungen?). Die Ebenen sind prozessual und werden je nach Lerngruppe immer neu austariert. In der Dissertation wird dies durch die „Balladenpyramide“, die unterschiedliche sensorische und mediale Zugänge miteinander verbindet, erreicht.

Inklusiver Literaturunterricht mit Balladen. Eine Design-based Research-Studie zur Konzeption und empirischen Rekonstruktion einer Balladenkulturdidaktik für die Sekundarstufe I (DiLiKuS 7). WVT 2024. Open Access.

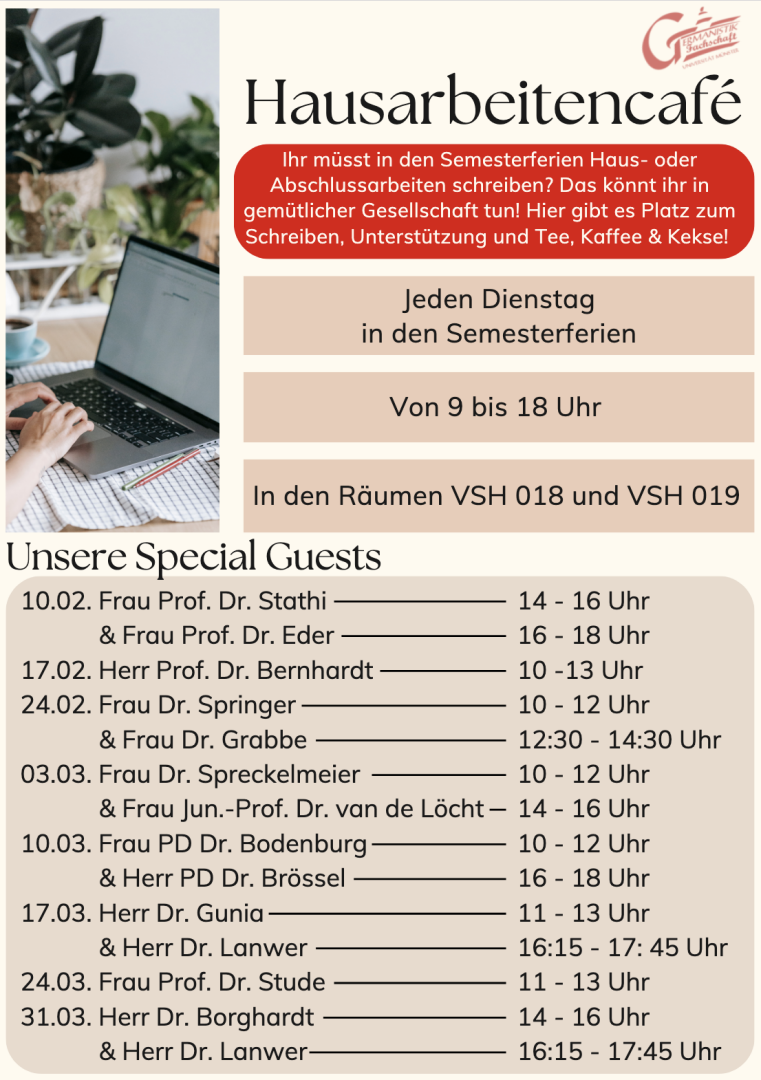

Die pdf-Datei zum Plakat kann hier abgerufen werden.

Literatur beruht auf eigenen Prinzipien und Normen. Sie ist fiktional, hat aber trotzdem immer einen Bezug zur Wirklichkeit. Deshalb verhandeln literarische Texte und fiktionale Medien auch regelmäßig Schlüsselprobleme ihrer Gegenwart. Dabei eröffnen sie Konfliktfelder und ermutigen zur philosophischen Reflexion. Mithilfe ästhetischer Verfremdung laden Literatur und Medien so zu einem differenzierten Blick auf die Welt ein. Entsprechend bietet sich der Einsatz literarischer Medien im Unterricht der Sekundarstufen an, um auf ungewohnten Wegen an Themen heranzuführen. Die Beiträge in diesem Band demonstrieren anschaulich, wie Literatur erfolgreich in der Schule genutzt werden kann. Sie beweisen zudem, dass Literatur und Medien im Schulunterricht verwendet werden können, ohne ihren Zauber zu verlieren oder zu bloßen Impulsgeber:innen zu werden.

Weitere Informationen zur Veröfentlichung finden Sie hier.

Wenn Kinderliteratur in der Grundschule zum Einsatz kommt, steht die Leseförderung in der Regel an erster Stelle. Oft geht es aber auch darum, Kinder an Themen heranzuführen, ihre Neugierde zu wecken und sie zum Nachdenken anzuregen. Wie das gelingen kann, steht im Mittelpunkt dieses Bandes. Die Autor:innen greifen dabei durchaus „heikle“ Themen auf, darunter Tod und Trauer, Vorurteile, Missbrauch, Umweltbewusstsein oder den Kampf für Kinderrechte. Anhand von konkreten Textbeispielen aus der Kinderliteratur entwickeln sie Perspektiven für einen themenorientierten Literaturunterricht in der Grundschule. Dabei kommt die Literatur trotz aller didaktischen Kniffe sehr wohl in ihrer ganzen Vielfalt und Strahlkraft zur Geltung.

Weitere Informationen zur Veröffentlichungen finden sich hier.

Die pdf-Datei der Auschreibung kann hier abgerufen werden.