Bislang wird der Bereich des Hörens und der vokalen Performanz von Literatur vor allem von den Kultur-, Medien-, Sprech-, Theater- und Musikwissenschaften erkundet. Dabei ist die tonale und aurale (an die Ohren gerichtete) Seite der Literatur – Rhythmus, Metrum, Tempo, die Verteilung der Phoneme, Vokalisierungen, intermediale Konstellationen – seit Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder ein zentraler Gegenstand poetologischer Debatten und rezeptionsästhetischer Neubestimmungen. Sie zu übergehen, ignoriert einen wichtigen Teil der Poetik- und Kulturgeschichte und verkennt die Möglichkeit einer Standortbestimmung der Gegenwart (Hörbuchproduktion, Lese-Events, Poetry Slams…). Und obwohl derzeit das Gebiet der Sound Studies anwächst und etwa auch für historische Analysen entdeckt wird, mangelt es bezüglich der auralen Seite der literarischen Produktion, der Wirkungseffekte und Popularisierungstrategien an einem spezifisch literaturtheoretischen und literarhistorischen Problembewusstsein – selbst dort, wo eine medienkulturwissenschaftliche Neubestimmung im Zentrum der germanistischen Aufmerksamkeit steht.

In der Forschung und Lehre der Münsteraner Germanistik soll dem gegenüber die gängige medienkulturwissenschaftliche Fokussierung auf das Primat des Visuellen ergänzt und erweitert werden durch Analysen auraler Phänomene, Praktiken und Wirkungsästhetiken von Literatur in ihren kulturgeschichtlichen und medialen Kontexten.

Untersuchungsfelder des Lehrstuhl-Arbeitsschwerpunktes 'Phonopoetik' sind:

Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Menüpunkt 'Veranstaltungen'.

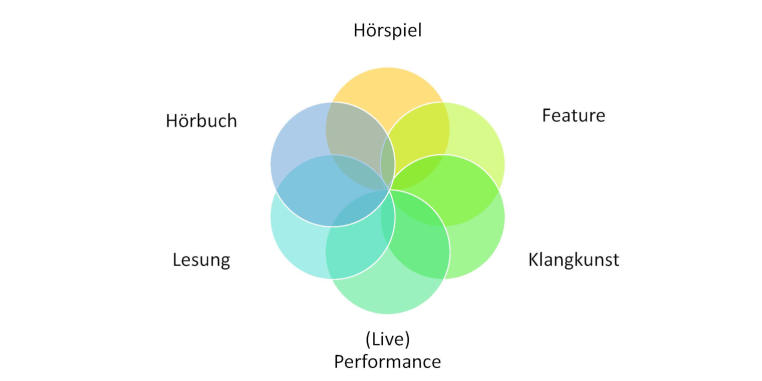

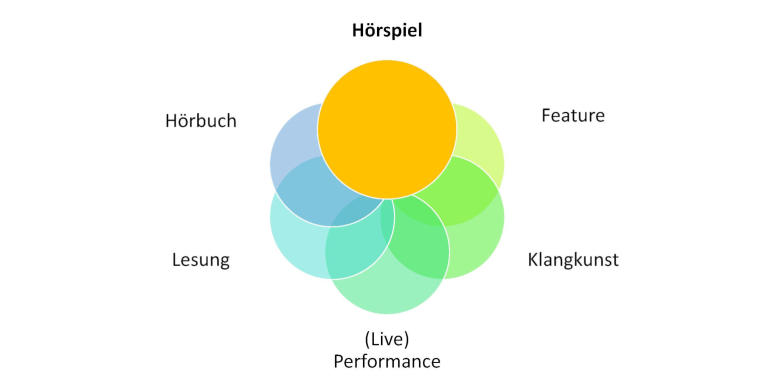

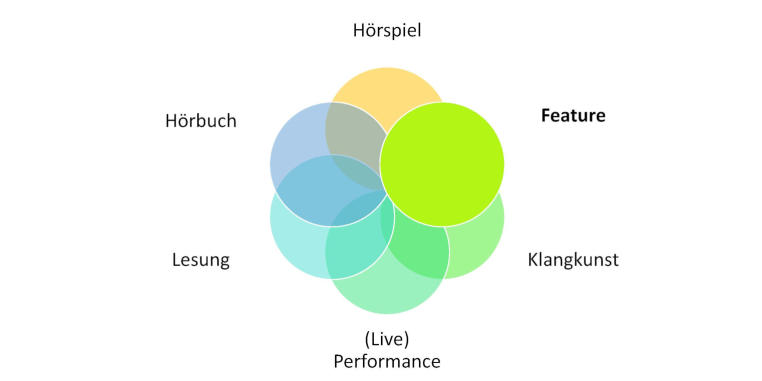

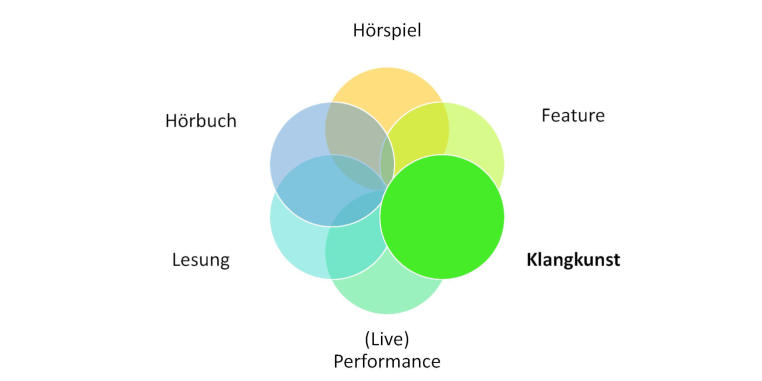

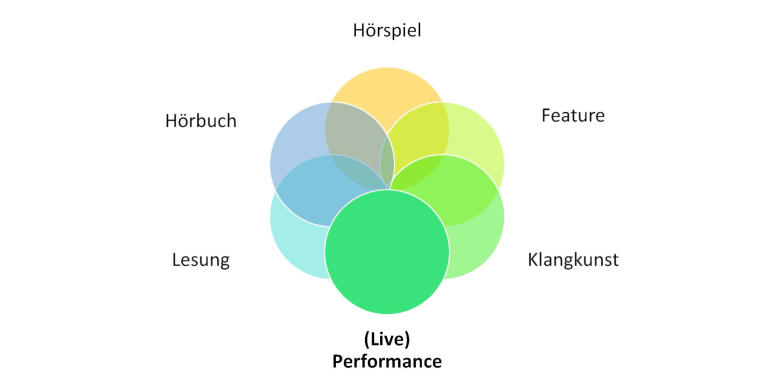

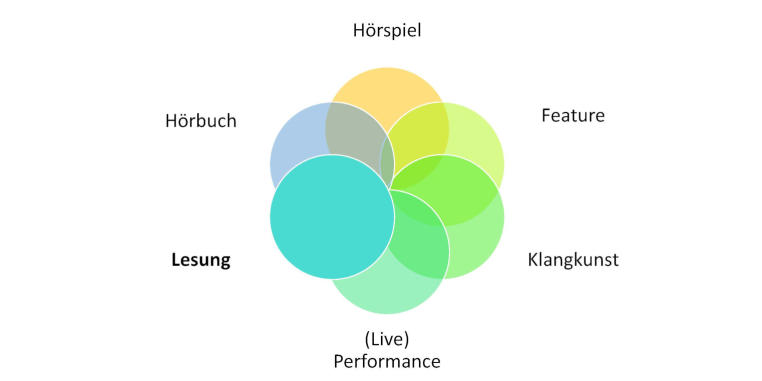

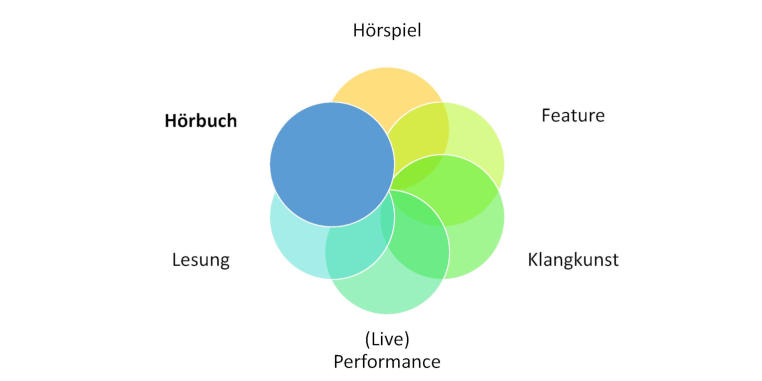

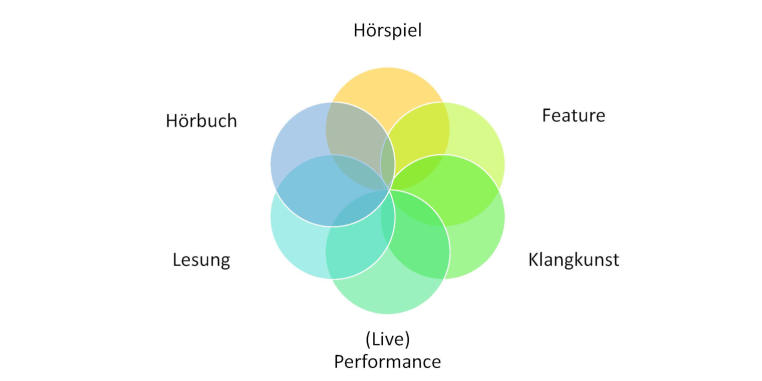

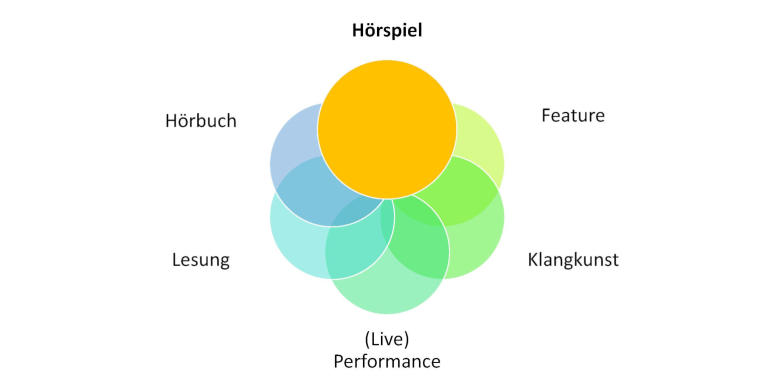

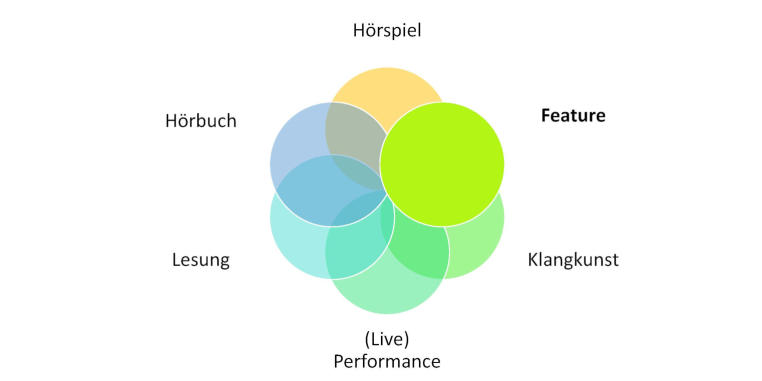

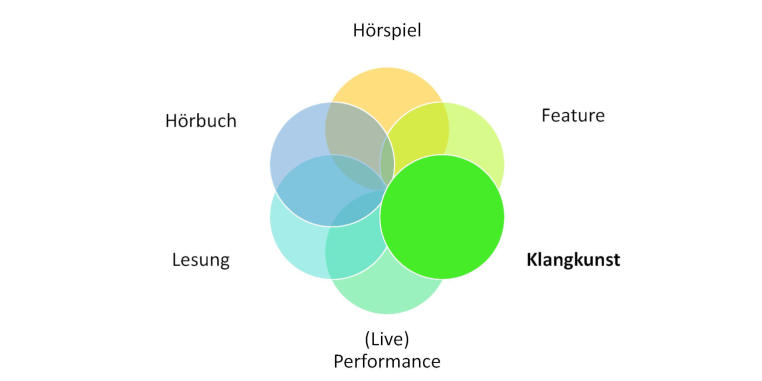

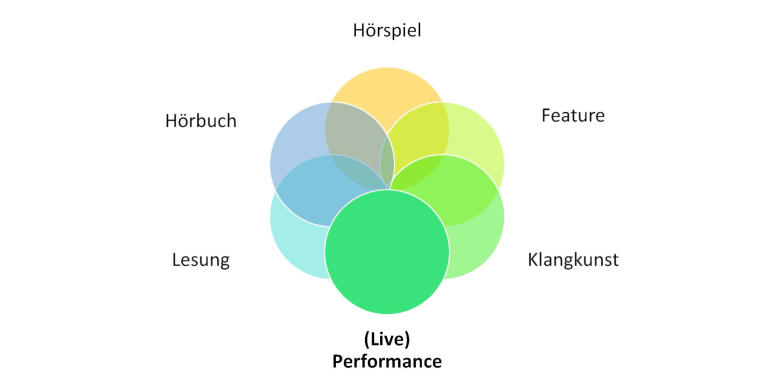

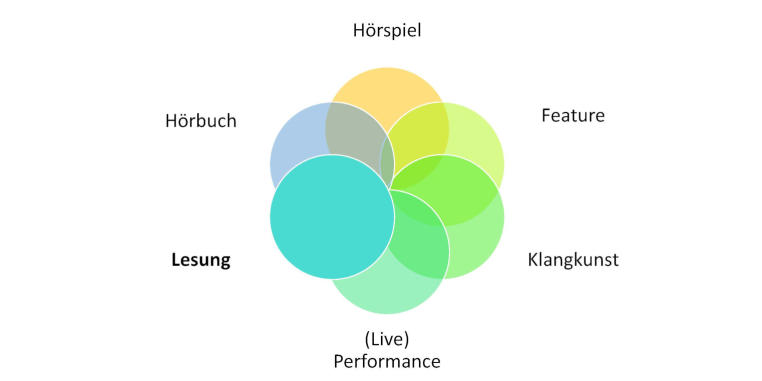

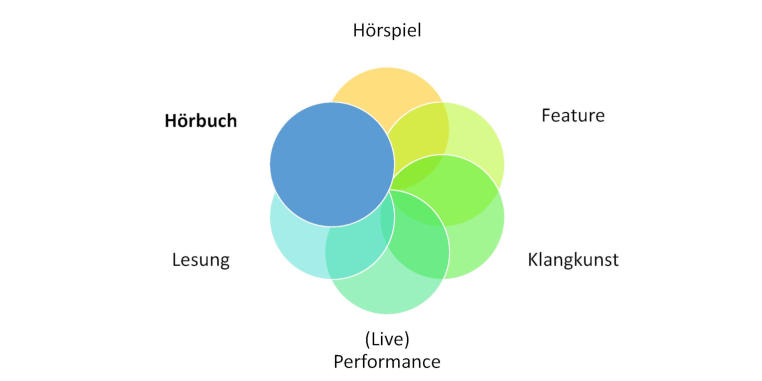

Hörbücher, Hörspiele, Features und Podcasts boomen, Lesungen und Poetry Slams sind attraktive Events aktueller Vortragskünste, Literatur erscheint als Klangkunst, Musiker erhalten Literaturnobelpreise:

Der Blog versammelt Beiträge zu akustischen Texten aller Art, stellt einige in Podcasts vor („vOHRgestellt), behandelt andere in wissenschaftlichen Texten („Essays“, „Publikationen“) und will insgesamt eine Plattform bieten, um über das Verhältnis von Klang, Kunst und Kultur nachzudenken – unter literaturtheoretischen, ästhetischen, performativen, kulturgeschichtlichen, sozialen, medienkulturellen oder anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen.

Er richtet sich an Studierende, Lehrende, Forschende und alle, die Anregungen für die Ohrenlektüre suchen oder diese wissenschaftlich vertiefen wollen.

Link zum Blog: Phonopoetik. Klang-Kunst-Kultur