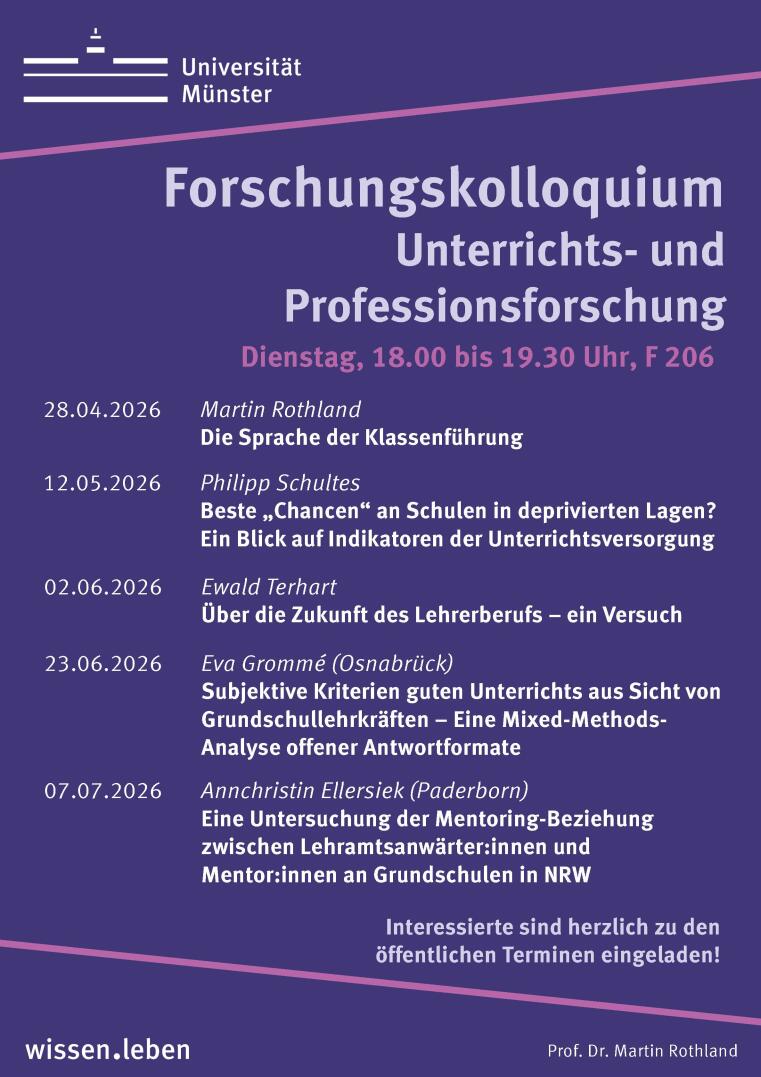

Die Arbeitseinheit Allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung befasst sich mit drei zentralen Themenfeldern der Schulpädagogik. Mit der Allgemeinen Didaktik und der empirischen Unterrichtsforschung werden zwei Bereiche bearbeitet, die vielfach als eigenständige disziplinäre Zugänge, auch als Gegenpole oder Konkurrenten gekennzeichnet werden. Gemein ist sowohl der Allgemeinen Didaktik als auch der Perspektive qualitativer wie quantitativer Unterrichtsforschung die Einsicht, dass Lehrerinnen und Lehrer für die Qualität ihres Unterrichts und das Lernen der Schülerinnen und Schüler höchst einflussreiche Akteure sind. Grundlegend ist somit unabhängig von Forschungstraditionen und methodischen Präferenzen die übergreifende Frage, wie Lehrerinnen und Lehrer für das Unterrichten qualifiziert werden können und welche Bedeutung hier etwa dem allgemeindidaktischen Wissen und den empirisch abgesicherten Befunden der Unterrichtsforschung zukommt.

Vor diesem Hintergrund leistet die Arbeitseinheit Allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung einen Beitrag zur schulpädagogischen Kokonstruktion von Allgemeiner Didaktik und empirischer Unterrichtsforschung unter besonderer Berücksichtigung des so grundlegenden wie verbindenden Elements der Forschung zum Lehrerberuf und zur Lehrerbildung).

Gegenstand der Forschung sind unter anderem das Potential, die Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten der Allgemeinen Didaktik, ihre Positionierung zwischen Wissenschaft und Praxis, ihr Verhältnis zur empirischen Unterrichtsforschung und insbesondere das empirische Forschungspotential Allgemeiner Didaktik (beispielsweise bezogen auf allgemeindidaktisches Wissen als kognitive Facette professioneller Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern). Fragen der Forschung zum Lehrerberuf und Lehrerbildung bilden einen weiteren bedeutenden Forschungsbereich der Arbeitseinheit.