Themenabend: Münster nach dem 30jährigen Krieg - Studierendenprojekt stellt Egebnisse vor

Orte des Rechts in Münster - Auftaktveranstaltung

Freitags-Kolloquium im Wintersemester 2024/25

TAGUNG: Das spätmittelalterliche Frankfurt im Spiegel seiner Außenbeziehungen

Der Städteatlas Magdeburg im Geschichtsunterricht – eine Fortbildung für Lehrkräfte am 27. August 2024

CFP: Kolloquium „Junge Städteforschung“ am 8.11.2024

Das Institut für vergleichende Städtegeschichte (IStG) in Münster veranstaltet gemeinsam mit der Abteilung für Westfälische Landesgeschichte der Uni Münster regelmäßig Kolloquien zu Problemen vergleichender Städtegeschichte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten („Freitags-Kolloquium“). Das Kolloquium „Junge Städteforschung“ richtet sich dabei besonders an Nachwuchswissenschaftler*innen, die in diesem Rahmen ihre aktuellen Arbeiten und Projekte zur Diskussion stellen können. Ziel ist es, neue Forschungsgenerationen für die Städtegeschichte zu begeistern, die Diskussion und Vernetzung untereinander anzuregen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.

Für das Kolloquium am 08.11.2024 laden wir Sie herzlich ein, Ihre Beiträge einzureichen. Vorschläge im Umfang von bis zu 500 Wörtern (bibliographische Angaben, Kontaktdaten und Hinweise zum Lebenslauf ausgenommen) können bis zum 31. Juli 2024 im PDF-Format eingereicht werden.

Die Beiträge können unterschiedliche Themenbereiche der vormodernen und modernen Städteforschung behandeln. Insbesondere begrüßen wir Beiträge, die sich mit der Entwicklung des Stadtraums bzw. mit räumlichen Aspekten städtischer Entwicklung beschäftigen.

Das Kolloquium findet am Freitag, 08.11.2024, 14:15–18:30 Uhr statt. Das vollständige Programm wird im September bekannt gegeben werden. Reise- und Übernachtungskosten werden übernommen; das Kolloquium findet in Präsenz statt.

Kontakt

Dr. Angelika Lampen

lampen@uni-muenster.de

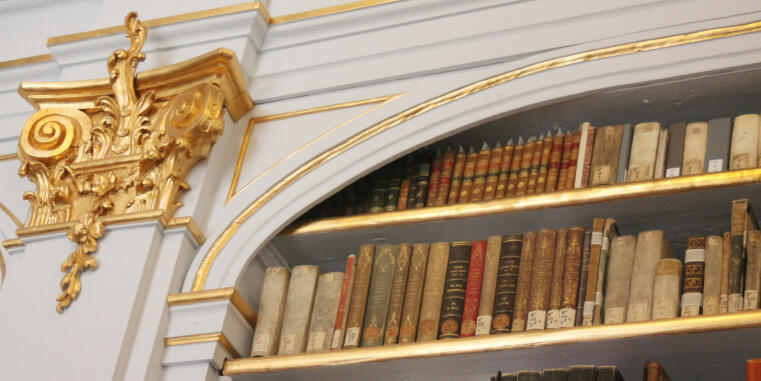

Bibliotheks-Stipendiatin Jill-Marie Brogner

Die Mitarbeiter*innen des IStG freuen sich sehr, die zweite Bibliotheks-Stipendiatin in diesem Jahr, Jill-Marie Brogner aus Jena, am Institut begrüßen zu dürfen!

Frau Brogner forscht vom 17.6. bis 13.9.2024 in der Bibliothek zur ihrem Dissertations-Projekt „Bildprogramme gedruckter deutscher Stadtchroniken des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts in vergleichender Analyse“.

Im Spätmittelalter entstanden in mehreren Metropolen Europas reich illustrierte gedruckte Stadtchroniken. Sie standen auf dem wachsenden Buchmarkt in Konkurrenz zueinander. Doch weil es üblich war, dass Buchdrucker einzelne Bilder aus früheren Werken adaptierten, waren sie zugleich auf vielfältige Weise miteinander verzahnt.

Diesem Umstand soll in einer vergleichenden Analyse der Bildprogramme verschiedener gedruckter Stadtchroniken des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts nachgegangen werden. Doch bevor systematische Analysen von Holzschnitten vorgenommen werden können, ist es unerlässlich, sich gründlich mit der Geographie, der Geschichte, dem Buchdruck und der Stadtgeschichtsschreibung verschiedener Städte des deutschsprachigen Raums auseinanderzusetzen. Für diesen grundlegenden ersten Arbeitsschritt werden die interdisziplinären Bestände der Forschungsbibliothek des IStG genutzt, um einen Einblick in das Städtewesen des Spätmittelalters zu gewinnen, wichtige Quellen zusammenzutragen sowie den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen und konkrete Werke zur kunsthistorischen Analyse auszuwählen.

Präsentation des Deutschen Historischen Städteatlas Nr. 7 – Magdeburg

Freitags-Kolloquium am 21. Juni

Der Workshop im kommenden Freitags-Kolloquium am 21. Juni befasst sich mit dem Thema Migration und soziale Netzwerke in der vormodernen Stadt. Folgende Vorträge laden zur Diskussion ein:

Filip Vukuša (Bielefeld)

Newcomers from the Apennine Peninsula in the Late 14th Century Zadar and Rab

The 1358 signing of the Treaty of Zadar relinquished Venetian suzerainty over Dalmatian cities to the Hungarian king Louis I. As one of the immediate consequences of this development, most of the Venetian professionals residing in the Dalmatian cities left them in a relatively short time span, leaving a vacuum that was soon filled by merchants and artisans from other parts of the Apennine peninsula. The paper analyses the social networks of Zadar and Rab to examine the social conditions of these newcomers in their new surroundings, while taking into account the structural differences between the two cities.

Simon Dreher (Münster)

Freiwillige und unfreiwillige Migration in den Moskauer Staat des 17. Jahrhunderts. Soziale und wirtschaftliche Netzwerke von Zugewanderten und Gefangenen in urbanen Räumen des vormodernen Russlands.

Der Moskauer Staat setzte im 17. Jahrhundert verstärkt auf die Anwerbung von Fachkräften und Militärs aus dem westlichen Europa sowie auf die Niederlassung ausländischer Kaufleute. Gleichzeitig stellten Gefangennahmen und Zwangsumsiedlungen im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen mit Polen-Litauen, Schweden und anderen westlichen Nachbarn eine bewährte Methode dar, die moskowitische Wirtschaft durch unfreie Arbeitskräfte zu stützen. Während die Zugewanderten mit zarischen Privilegien ausgestattet und von Steuern befreit wurden, blieben Gefangene auch nach ihrer Freilassung in einer prekären rechtlichen und wirtschaftlichen Stellung. Da die moskowitischen Regierungen zumeist der von orthodoxen Geistlichen geforderten Linie, Nicht-Orthodoxe bezüglich ihrer Ansiedlung und alltäglicher Kontakte von der orthodoxen Mehrheitsbevölkerung zu isolieren, folgten, bildeten Zugewanderte und Gefangene westchristlicher Konfessionen und kleinere Gruppen jüdischer Religion gemeinsame Siedlungs- und Gemeindestrukturen heraus. Das im Vortrag vorgestellte Dissertationsprojekt spürt diesen Strukturen anhand von Zensusdaten verschiedener moskowitischer Städte nach.

Alle Interessierten sind herzlich um 14 Uhr c.t. in den Seminarraum des IStG (Königsstraße 46 | 48143 Münster) eingeladen!

Der angekündigte Vortrag von Jesse Spohnholz (Pullman) Dutch Reformed Refugees in Cities of the Holy Roman Empire, 1554–1596: Complicating Confessional Coexistence by Attending to Constitutional and Demographic Dynamism muss leider entfallen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Vortrag zur GIS-Anwendung am 13.06.2024

Arbeitskreis Historische Kartographie 2024

Am 22.11.2024 findet das nächste Treffen des Arbeitskreises Historische Kartographie statt. Hierzu lädt das Bonner LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte ein.

Weitere Informationen und das Programm für diesen Arbeitskreis folgen demnächst.

Neuerscheinungen des IStG

Bibliothek an Christi Himmelfahrt und Brückentag geschlossen

Liebe Besucherinnen und Besucher,

an Christi Himmelfahrt und dem darauffolgenden Brückentag bleibt die Institutsbibliothek geschlossen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und freuen uns, Sie ab Montag, dem 13. Mai 2024, wieder zu den regulären Öffnungszeiten begrüßen zu dürfen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Freitags-Kolloquium am 26. April

Das Freitags-Kolloquium im Sommersemester 2024 beginnt am Freitag, 26. April um 14 Uhr c.t. mit dem Workshop „Junge Städteforschung“:

Olof Blomqvist (Göteborg)

Breaking down doors: War captivity, state power and local resistance in the early eighteenth century.

During the great northern war (1700-1721) the states of Saxony, Sweden and Denmark detained thousands of prisoners of war. Organizing war captivity represented a significant administrative and economic challenge, forcing the state to enlist the help of local communities. This presentation investigates how war captivity was organized in the three towns of Torgau, Uppsala and Aarhus—providing a local perspective on the early modern state building process in action.

Filip Schuffert (Regensburg/Gießen)

Zwischen London und Tscherwonohrad. Warschaus urbane Referenzen im 18. Jahrhundert

Warschau war seit dem 19. Jahrhundert (wie auch Prag, Beirut und noch viele weitere Städte) bekannt als Paris des Ostens – es wurde damit in die Tradition der französischen Metropole an der Seine gestellt. Doch finden sich in Warschau noch zahlreiche andere, etwas subtilere Referenzen und Einflüsse von anderen Städten, aber auch auf andere Städte. Sprechen könnte man auch von einem Weichselflorenz, während sich andere Orte als Kleinwarschau bezeichnen ließen. Anhand von ausgewählten Beispielen sollen Referenzorte für Warschau und Warschau als Referenzort vorgestellt und im Sinne der Metropolitan Studies die Auswirkungen auf den Status Warschaus im 18. Jahrhundert untersucht werden.

Clara Sterzinger-Killermann (München)

Bildung für die „Hauptstadt der Bewegung“ – Die Handlungsspielräume der Münchner Stadtverwaltung im Schul- und Volksbildungswesen

In ihrem Vortrag ergründet Clara Sterzinger-Killermann die Handlungsspielräume der nationalsozialistischen Stadtverwaltung in München im Schul- und Volksbildungswesen gegenüber der Reichsregierung und den Gliederungen der Partei. Exemplarisch untersucht sie dabei, wie die Stadtverwaltung die drohende Schließung der Meisterschule für Mode im Zweiten Weltkrieg verhinderte. Zudem präsentiert sie ihre Forschungsthesen.

Christian Götter (Braunschweig)

Fluide Immobilien? Wechselhafte Umweltwahrnehmungen im frühen Sydney

In seinem Vortrag präsentiert Christian Götter (Braunschweig) am Beispiel von Immobilienanzeigen und amtlichen Verordnungen aus dem frühen Sydney, wie unterschiedliche Gruppen mit divergierenden Interessen ‚Umwelt‘ unterschiedlich und historisch wandelbar konstruierten. Er verdeutlicht damit, dass sich auf Basis lokaler Medien ein Einblick in die oftmals konkurrierenden Umweltwahrnehmungen und daraus resultierenden Umwelthandlungen und Umweltkonflikte städtischer Gemeinschaften gewinnen und somit deren Geschichte besser verstehen lässt.

Alle Interessierten sind ab 14 Uhr c.t. herzlich in den Seminarraum des IStG eingeladen.

Weitere Meldungen

Weitere Meldungen des IStG finden Sie in unserem Archiv.