Dr. Valentin Peschanskyi

Raum 209

Bispinghof 3

48143 Münster

Deutschland

Tel: +49 251 83-24566

Fax: +49 251 83-24456

valentin.peschanskyi@uni-muenster.de

Fachstudienberater (Allgemeine Fragen zum Studium der Slavistik, Literaturwissenschaft)

Raum 209

Bispinghof 3

48143 Münster

Deutschland

Tel: +49 251 83-24566

Fax: +49 251 83-24456

valentin.peschanskyi@uni-muenster.de

Fachstudienberater (Allgemeine Fragen zum Studium der Slavistik, Literaturwissenschaft)

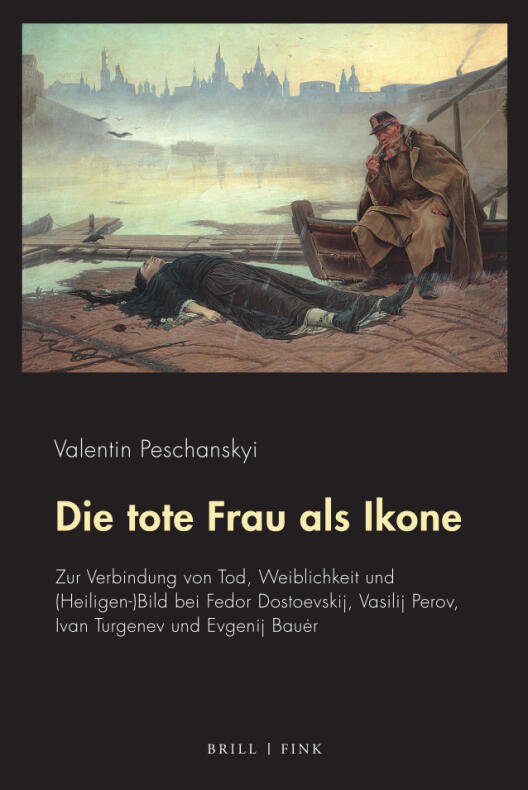

Die zum Reflexionsbild erstarrte Frauenleiche ist ein zentrales Motiv der europäischen Kunst, das sein russisches Kulturspezifikum durch die Verbindung mit der orthodoxen Ikone erhält. Die Studie untersucht die Transformationen lebendiger Frauenfiguren zu toten Bildkörpern und geht deren Funktions- und Bedeutungsvielfalt nach. Die hier betrachteten (Bewegt-)Bilder und Texte stellen den weiblichen Leichnam als (Heiligen-)Bild in vielschichtige ästhetisch produktive Spannungsfelder: zwischen Kult und Kunst, Dies- und Jenseits, Form und Zerfall, Ethik und Ästhetik. Insofern sie dabei auch das Verhältnis von Russland und (West-)Europa sowie zwischen Tradition und sich anbahnender Moderne verhandeln, problematisieren die Werke virulente Fragen der Zeit, Umbrüche und Krisen sowohl ästhetisch-poetologischer als auch religiöser, philosophischer, medialer, ethischer und sozialer Natur.

Zur Publikation

Zur Rezension von Stefan Krumbeck (Kritikon Litterarum 52.1-2)

Der Tag ist in seiner Überschaubarkeit und Abgeschlossenheit die zeitliche Grundeinheit der menschlichen Existenz. Als solche verbindet er wie nur wenig Phänomene (beinahe) alle kulturellen Formationen, die in ihn ihre zyklisch-mythischen oder linear-eschatologischen Zeit- und Weltbilder hineinprojizieren. Darüber hinaus ist er der gemeinsame (Zeit-)Nenner, der die ansonsten kontingente und unkontrollierbare Natur mit den kulturellen Bedürfnissen nach Sinn, Rahmung und Ordnung verbindet. Schließlich hat der Tag auch Modellcharakter: In seinem regelmäßigen Verlauf von den frühen Morgenstunden bis zur Finsternis der Nacht ist er auch eine Miniatur größerer Zeitabschnitte, etwa des Jahres (vom Frühling bis zum Winter), eines Menschenlebens (von der Geburt bis zum Tod) oder gar der gesamten Kultur- und Weltgeschichte, sowohl in ihren religiösen als auch in ihren naturwissenschaftlichen Ausdeutungen. Kurzum: Im Tag verdichten sich unüberschaubare Zeitabschnitte zu greifbaren Einheiten; in ihm wird das Alltägliche repräsentativ.

Blickt man einmal auf diese Eigenschaften, die den Tag als kulturelle Zeitwährung besonders machen, so wird schnell deutlich, dass es just die Eigenschaften sind, die für gewöhnlich als Qualitätsmerkmale erzählender Künste gelten. Solche Kunstwerke konstruieren erstens zumeist eine Routine, die im Verlauf der Handlung durch ein Ereignis durchbrochen wird, versuchen zweitens die von ihnen symbolisch angeeigneten Phänomene auf eine repräsentative bzw. universelle Weise zu verdichten, stellen sie drittens in das Spannungsfeld von Natur und Kultur bzw. Immanenz und Transzendenz, und changieren viertens zwischen dem linear-historischen Weltbild und demjenigen des Mythos, das alles in der erzählten Welt in einen symbolischen Zusammenhang stellt. Die Dauer eines „Sonnenumflaufs“, die schon Aristoteles (Poetik, 1449b) so wirkmächtig als ideale Zeitform der Tragödie bestimmte, bringt diese vier in der Kunst ohnehin präsenten Spannungsfelder verstärkt zum Vorschein.

In meinem Habilitationsprojekt untersuche ich Texte, Filme und Computerspiele, die einen Tag erzählen. Die komparatistisch ausgerichtete Untersuchung fokussiert sich auf die slavischen Länder, insbesondere Polen, Russland und die Ukraine, bezieht aber auch Artefakte aus ganz Europa und Amerika ein. Im Vordergrund steht die Frage danach, wie die Zeitform Tag als selbstauferlegte Einschränkung, deren Wurzeln im Regeldrama und den (vermeintlichen) drei Aristotelischen Einheiten liegen, den Inhalt und die Form der Werke prägt und sie umgekehrt spiegelt. Das Ziel ist, sowohl kultur-, epochen- und medienspezifische als auch universelle Eigenheiten der Tageserzählung herauszuarbeiten.

04.02.2022 1. Osteuropa-Treffen NRW, Zukunftsvisionen in Osteuropa: „Der erzählte Tag als Teufelskreis. Entwürfe der Zukunftslosigkeit bei Solženicyn (Odin den’ Ivana Denisoviča, 1962) und Sorokin (Den’ opričnika, 2006).“

24.09.2022 14. Deutscher Slavistiktag an der Ruhr-Universität Bochum (21.-24.09.2022): „Die Überreste des Imperiums in den Untiefen der Kanalisation. Ein (post-)sowjetischer Tag zwischen Freiheitsrausch und Dystopie bei Jurij Andruchovyč und Oleksandr Irvanec’.“

30.09.2022 18. Tagung des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft (29.10.2022-01.10.2022, Universität Graz): „Der erzählte Tag als Teufelskreis. Entwürfe der Zukunftslosigkeit bei Solženicyn (Odin den’ Ivana Denisoviča, 1962) und Sorokin (Den’ opričnika, 2006).“

01.10.2022 Junge Slavistik im Dialog. Die XVII. Internationale Slavistische Konferenz (30.09-01.10.2022, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): „Die Überreste des Imperiums in den Untiefen der Kanalisation. Ein (post-)sowjetischer Tag zwischen Freiheitsrausch und Dystopie bei Jurij Andruchovyč und Oleksandr Irvanec’.“

06.02.2024 NRW-Slavistik-Kolloquium (05.02.–06.02.2024, Universität Münster): „Werkstattbericht: Einen Tag erzählen. Narrative Verdichtungen in Literatur, Film und Computerspiel“

06.09.2024 Sommerakademie des DPI Darmstadt (03.09.–08.09.2024). Der Vorkriegsalltag als vernichtete Idylle in Piotr Szewc’ Zagłada (1987, Vernichtung)

12.10.2024 Mitgliederversammlung des Verbands der deutschen Slavistik (11.10.–12.10.2024, Universität Münster): „Auf dem Weg zur Ukrainistik - ein kritisches Selbstgespräch“

23.11.2024 Slavic Game Studies: Spieladaptionen historischer und literarischer Erzählungen (22.-24.11.2024, Ruhr-Universität Bochum): „Die tote Frau auf intermedialer Wanderschaft zwischen Ost und West. Layers of Fear und Dead Space als Literatur- und Filmadaptionen“

09.12.2024 Jerzy Giedroyc Forschungskolloquium an der Europa Universität Viadrina (Frankfurt/Oder): „Der erzählte Tag als Kristallisationspunkt von Geschichte“

22.01.2025 Sondervorstellung im Schoßtheater Münster: Zur Entstehungsgeschichte von Jessica Gorters Dokumentarfilm The Dmitriev Affair (2023, NL)

29.01.2025 Gastvortrag am Slavischen Seminar der Universität Tübingen: „Ehefrau, (Gottes-)Mutter und Metapher. Zur Rolle der Frau in Andrej Tarkovskijs Filmwerk“

04.02.2025 Präsentation im Rahmen des zweiten NRW-Slavistik-Kolloquium (03.02.–04.02.2025, Universität zu Köln): „Ehefrau, (Gottes-)Mutter und Metapher. Zur Rolle der Frau in Andrej Tarkovskijs Filmwerk“

27.03.2025 Workshop ‚Verhalten und Wiederholung. Erzählen von Strukturen‘ (26.–27.03.2025, Fernuniversität Hagen in Frankfurt/M.): Entwürfe der Zukunftslosigkeit: Der Tageszyklus als Teufelskreis in der russischen Literatur. Am Beispiel von Aleksandr Solženicyns Odin den’ Ivana Denisoviča (1962, Ein Tag des Ivan Denisovič)

16.05.2025 Workshop ‚Ikonen‘ (15.–17.05.2025, Universität Münster): Das Nachleben der Ikone in der digitalen Popkultur (am Beispiel des Musikvideos i_$uss (2020) der Gruppe Leningrad)

05.11.2025 Authentizität zwischen Essenz und Zuschreibung. Begriffsaufriss und einführende Überlegungen am Beispiel von The Alters (2025). (Slavic Game Studies 2: Authentisches Erinnern und Erzählen in slavischen Games, internationale Konferenz, 05.-07.11.2025, Universität Münster)

04.12.2025 Intermedialität als intersemiotische Übersetzung. Am Beispiel von Jarosław Iwaszkiewicz: Ikar (1954, Ikaros) (Vortrag und Sitzungsgestaltung im Rahmen des Seminars „Übersetzen in der Kunst: Theorie, Praxis, Transfer“ bei Prof. Dr. Elena Korowin an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig)