An der Fakultät Medizin gibt es einige Wissenschaftler, die editor-in-chief hochrangiger Fachzeitschriften sind. Ihnen geht es nicht ums Geld oder die Karriere, sondern sie wollen die Zeitschrift und die Forschung auf ihrem Fachgebiet voranbringen. Mit ihren Verbesserungswünschen stehen sie bei den Verlagen, die ihre Titel herausbringen, oft vor verschlossenen Türen. Dort herrschen vielfach Unverständnis, Unfähigkeit und Unwillen: Man hat kein offenes Ohr für die Forscher mehr, wie auch der Marketingdirektor von Nature, David Hoole, einräumen musste:

Es besteht die Gefahr, dass der Kontakt mit dem Wissenschaftler – die eigentliche Stärke des Verlagswesens – auf dem Altar einer ausschließlichen Profitfixierung geopfert werden könnte.

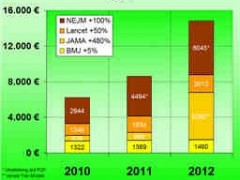

Bei der Profitfixierung sind die Verlage gut, die Zeitschriftenpreise sind stetig gestiegen und man kann nichts dagegen unternehmen, da es alles de-facto Monopole sind.

Am liebsten würde man die Zeitschrift selber publizieren, doch der Verlag rückt die Rechte an dem Titel (und damit ist der Impakt Faktor verbunden!) nicht heraus oder wenn, dann zu aberwitzigen, nicht selten siebenstelligen Summen. Wenn wundert’s? Das wissenschaftliche Publikationswesen ist die Lizenz zum Geld drucken, und wer würde schon seinen Dukatenesel ziehen lassen?

Die logische Schlußfolgerung ist, selber eine Zeitschrift zu gründen. Möglichst als Open Access, mit möglichst schnellen Publikationszeiten, Aufnahme in PubMed und einem Impact Faktor – aber möglichst ohne Verlag. In der Chemie und der Physik gibt es Beispiele für solche hochrangigen Neugründungen, das Pendant in der Medizin (German Medical Science) hat jedoch – obwohl früh gestartet – noch keine Impact Faktoren aufzuweisen. Man kann natürlich auch Independent Journal Editor bei BioMed Central (jetzt Springer) werden, aber trotz „independent“ gehören die Rechte an der Zeitschrift ausschließlich dem Verlag.

Um Ihnen dabei zu helfen, eine selbständige, unabhängige Open Access-Zeitschrift zu gründen, hat Martin Paul Eve, ein Doktorant an der University von Sussex, folgende fünfteilige Anleitung geschrieben: Starting an Open Access Journal: a step-by-step guide:

This guide is for academics who want to establish their own journals that are:

– Peer reviewed, in a traditional pre-review model

– Open Access and free in monetary terms for authors and readers

– Preserved, safe and archived in the event of catastrophe or fold

– Reputable: run by consensus of leaders in a field

Wie immer, ist auch die Unibibliothek nicht untätig geblieben und hält ein eigenes Angebot bereit, eine Open Access-Zeitschrift zu publizieren.