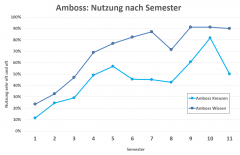

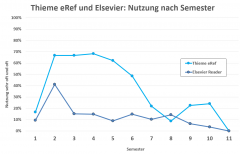

In der Umfrage vom Januar 2019 wurden alle Teilnehmer des easystudium-Projekts über die Lern-Apps befragt (Fragebogen), welche die Bibliothek anbietet. Die Antworten von 470 Studierenden konnten in die Auswertung einbezogen werden. Es wurde nach folgenden sieben Apps gefragt: Amboss Kreuzen, Amboss Wissen, iPublishCentral Reader (für die Elsevier-Bücher), Sobotta Anatomie Atlas, Thieme eRef, UpTodate und Visible Body (Human Anatomy Atlas). Alle Inhalte konnten auch – ohne App – mit dem Browser (zB auf dem Laptop) genutzt werden.

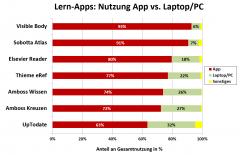

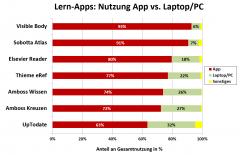

Nutzung App vs. Laptop/PC

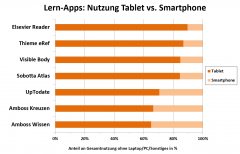

Da auf alle Verlagsangebote sowohl der App als auch per Laptop/PC zugegriffen werden konnte, war die Frage interessant, ob bestimmte Bücher und Anwendungen häufiger per App genutzt wurden als andere. Die obige Abbildung stellt die App-Nutzung der Laptop/PC-Nutzung gegenüber. Dargestellt wurde der Anteil der jeweiligen Nutzungsart an der Gesamtnutzung. Die Apps wurden dabei nach ihrem Anteil gerankt, der sich von 93% ausschliessliche App-Nutzung (Visible Body) bis zu 63% belief (UpToDate).

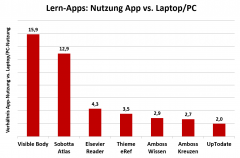

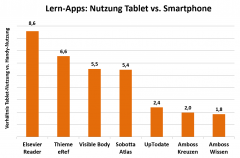

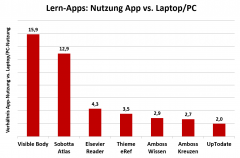

Um den Grad der unterschiedlichen Nutzung noch einmal zu verdeutlichen, wurde in der folgenden Abbildung bestimmt, wie hoch die Rate zwischen App- und Laptop-Nutzung war, d.h. wieviel mal mehr die App als die Laptop-(Browser)Version benutzt wurde.

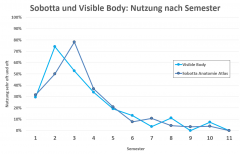

Die obige Abbildung zeigt, dass die Visible Body-App fast 16-mal häufiger benutzt wurde als die Browser-Version auf dem Laptop/PC. Dies deckt sich auch mit den vom Anbieter gelieferten Nutzungsstatistiken. Für den Sobotta Atlas ist es ebenfalls deutlich, dass die App sehr viel häufiger benutzt wurde als die Browser-Version.

Dieses Ergebnis läßt sich wie folgt interpretieren: Während die Browserversion von Visible Body etwas umständlich und langsam funktioniert, und daher nicht zur Nutzung einlädt, sieht es beim Sobotta Atlas genau umgekehrt aus: Hier ist die App nicht nur technisch schneller als die Browser-Version, sondern besitzt auch deutlich mehr Funktionen.

Die übrigen fünf Apps haben deutlich höhere Browser-Nutzungen von 18% – 32%. Dies spricht analog zum oben gesagten für eine gute Browser-Version, aber u.U. auch für die schlechtere Nutzbarkeit der Apps. Den genauen Grund können die Bewertungen der Zufriedenheit und die Kommentare liefern.

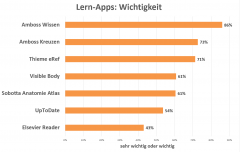

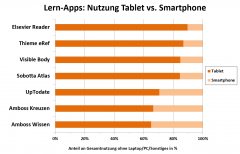

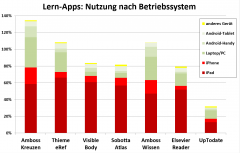

Nutzung Tablet vs. Smartphone

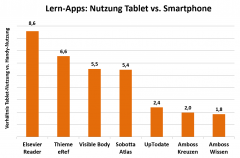

Um den Grad der unterschiedlichen Nutzung noch einmal zu verdeutlichen, wurde in der folgenden Abbildung bestimmt, wie hoch die Rate zwischen der Tablet- und der Smartphone-Nutzung war, d.h. wieviel mal mehr die App auf dem Tablet als auf dem Smartphone benutzt wurde.

Die obige Abbildung zeigt, dass die Elsevier Reader-App auf dem Tablet fast 9-mal häufiger benutzt wurde als auf dem Smartphone. Das war der Tablet-Spitzenplatz unter allen Apps. Thieme eRef, Visible Body und Sobotta Atlas zeigen mit Raten von 5,4-6,6 ebenfalls eine starke Tablet-Präferenz, während UpToDate (2,4) und die beiden Amboss-Programme (2,0 bzw. 1,8) auch gerne auf dem Smartphone benutzt wurden. Der Grund für eine hohe Tablet-Nutzung könnte sein, dass die App besonders gut auf einem größeren Bildschirm funktioniert. Vielleicht ist es darum auch kein Zufall, dass die beiden Spitzenreiter Elsevier und Thieme „Lese-Apps“ sind. Die Elsevier Reader App mit ihrem 1:1 Buchlayout ist auf einem kleinen Bildschirm nicht so gut lesbar. Die Thieme eRef-Bücher hingegen sollten – da mit einem responsive Design ausgestattet – eigentlich auch auf einem Smartphones gut funktionieren. Dass man generell nicht gerne lange Texte auf den kleinen Bildschirmen liest, zeigen auch die anderen Apps, bei denen nicht das Lesen sondern das Nachschlagen bzw. Ankreuzen im Vordergrund steht – dies gilt offensichtlich auch für die Amboss Lernkarten.

Weitere Beiträge und Ergebnisse

Foto: BillionPhotos at fotolia.de

Die

Die