Denn sie wissen, was sie tun

Es ist nur 80 bis 120 Nanometer klein, hat aber eine große Wirkung: das Influenzavirus. Der Krankheitserreger ist in der Regel für die jährliche Grippesaison verantwortlich, indem er gesunde Körperzellen befällt, sich darin vermehrt, wieder aus der Zelle freigesetzt wird und weitere Zellen befällt. Diese Art, sich zu vermehren, machen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Krebsforschung zunutze. Prof. Dr. Stephan Ludwig vom Institut für Virologie untersucht das Zusammenspiel von Viren und Wirtszellen: Seine Gruppe arbeitet mit sogenannten onkolytischen Viren. Das sind gentechnisch veränderte Grippeviren, die sich zum Beispiel in Lungenkrebszellen gezielt vermehren und diese dadurch von innen zerstören. „Wir geben ihnen zusätzliche ‚Werkzeuge‘ mit auf den Weg – etwa Moleküle, die auf die Tumorzelle toxisch wirken“, erläutert Stephan Ludwig. „Zudem übertragen sie sogenannte Zytokine, also Botenstoffe, die die Immunantwort gegen die Krebszellen aktivieren.“ Dabei wissen die Wissenschaftler genau, was sie tun: Sie kennen dank der sogenannten Sequenzierung den genetischen Bauplan des Virus im Detail und können gezielt einzelne Abschnitte der viralen RNA präzise ersetzen, tauschen und ergänzen – wie beim Zusammenbauen und Zerlegen von Legosteinen.

Damit die onkolytischen Viren keine Gefahr für die Patienten darstellen, muss sichergestellt werden, dass sich das veränderte Virus nicht vermehren kann. Die Wissenschaftler haben dem Virus dazu das Gen für das sogenannte Hämagglutinin-Protein weggenommen. Dabei handelt es sich um ein Oberflächenprotein, das an eine Wirtszelle andocken muss, bevor das Virus seine RNA in die Wirtszelle übertragen kann. „Dadurch, dass wir dem Virus etwas weggenommen haben, entsteht eine Lücke in der viralen Erbinformation. In diese haben wir das Gen für das Zytokin Interferon gamma eingebaut – ein wichtiger Botenstoff des Immunsystems. Es lockt die Immunzellen zum Tumor und bekämpft diesen zusätzlich“, erklärt Stephan Ludwig die Vorteile.

Dazu arbeiten die Wissenschaftler auch mit sogenannten transgenen Pflanzen. Diese tragen zusätzlich zu den natürlich geerbten Genen ein oder mehrere Fremdgene in ihrem Erbgut. „Mithilfe gentechnischer Methoden modifizieren wir Pflanzen, um sie beispielsweise vor Salzstress oder Sauerstoffmangel zu schützen“, erklärt Antje von Schaewen. In einer aktuellen Studie untersuchte sie transgene Tabaklinien, die unter Stress mehr Biomasse produzieren als die nicht modifizierten Ursprungspflanzen oder nahe Verwandte. Eine Veränderung im Zucker-Stoffwechsel bewirkt dabei, dass sie verstärkt Fettsäuren bilden, die aus den Blättern in die Blütenstände und Samen transportiert werden. Das Team untersuchte die molekularen Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen.

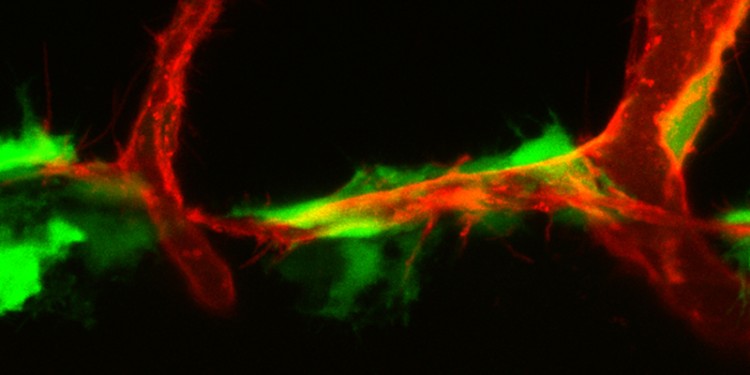

Dabei hilft den Wissenschaftlern das CRISPR/Cas-Verfahren, ein gentechnisches Verfahren, um DNA gezielt zu schneiden und zu verändern. Gene können somit eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden. Mit diesem Verfahren erzeugt das Team um Stefan Schulte-Merker gezielt Mutationen in den Fischembryonen. Von rund 27.000 Genen, die ein Zebrafisch besitzt, können die Wissenschaftler ein Gen herauspicken, das für ihre Frage relevant ist. Ein großer Vorteil: Die genetischen Veränderungen untersuchen die Wissenschaftler im systemischen Kontext, also im gesamten Fischorganismus. Da die Embryonen in den ersten fünf Tagen ihres Lebens transparent sind und sich außerhalb des Mutterleibs entwickeln, können die Forscher in das Innerste blicken und den Gefäßen bei ihrer Entstehung zusehen. „Am Mikroskop sehen wir live, welche Veränderungen die Mutation mit sich bringt, wie sie zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der sich die Lymphgefäße entwickeln, oder ihre Größe beeinflusst. Im direkten Vergleich mit einem nicht manipulierten Fisch werden die Auswirkungen genetischer Defekte deutlich“, unterstreicht Stefan Schulte-Merker.

Autorin: Kathrin Kottke

Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 2, 4. April 2024.