Band 6.3 der deutschen Königspfalzen ist erschienen!

Ende 2022 erschien der Band 6.3 der deutschen Königspfalzen, der sich mit Westfalen beschäftigt:

Balzer, Manfred; Johanek, Peter; Lampen, Angelika (Hrsg.): Die deutschen Königspfalzen. Band 6: Nordrhein-Westfalen. Teilband 3: Westfalen. Göttingen 2022 , ISBN 978-3-525-35225-0

Präsentiert wurde der Band am 21.06.2023 im LWL-Museum in der Kaiserpfalz Paderborn.

Einladung zur Präsentation als PDF-Datei

Stefan Pätzold (Mühlheim) hat den Band in den Westfälischen Forschungen rezensiert:

Rezension als PDF-Datei

Jan Lemmer (Bochum) hat den Band auf HSozKult rezensiert:

Link zur Rezension auf HSozKult

Eine weitere Rezension hat Hiram Kümper in der Historischen Zeitschrift verfasst:

Kümper, Hiram. "Manfred Balzer / Peter Johanek / Angelika Lampen (Hrsg.), Die deutschen Königspfalzen. Band 6: Nordrhein-Westfalen. Teilband 3: Westfalen. (Die deutschen Königspfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelalters.) Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2023" Historische Zeitschrift, vol. 317, no. 2, 2023, pp. 468-469. https://doi.org/10.1515/hzhz-2023-1289

Präsentation des Bandes „Pfalzen in Westfalen“ am 21. Juni 2023 in Paderborn

Am Abend des 21. Juni 2023 wurde im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn der Band „Pfalzen in Westfalen“ feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Teil des „Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelalters“ ist dieser Band nach über zehnjähriger Grundlagenforschung mehrerer renommierter Historiker*innen erschienen, die eng mit dem Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster und dem Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Göttingen zusammengearbeitet haben.

In seinen Grußworten würdigte der Leiter des LWL-Museums in der Kaiserpfalz, Dr. Martin Kroker, insbesondere das Wirken von Prof. Dr. Manfred Balzer in Paderborn, der als erster Leiter des LWL-Museums in der Kaiserpfalz sowie als Kulturreferent beim LWL grundlegende Forschungen vorgelegt hat, die in diesen Band eingeflossen sind, und der – erstmals im Gesamtwerk – die Essenz desselben in einem zusammenfassenden Beitrag bündelt. Somit steht jeder Ort nicht für sich allein, sondern kann mit den dort stattgefundenen Königs-Aufenthalten in einen größeren regionalen Kontext sowie in reichsgeschichtliche Zusammenhänge eingeordnet werden.

Ohne die Finanzierung der LWL-Kulturstiftung hätte der Band nicht zustande kommen können. LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger betonte in ihren Grußworten die Wichtigkeit der Grundlagenforschung, die in diesem Fall u.a. durch die enge Zusammenarbeit von Historiker*innen und Archäolog*innen Frucht bringen konnte. Die Erträge werden auch in weitere regionale Projekte einfließen. Den im Pfalzenband verhandelten Themen wie Verkehrs- und Kommunikationswege (hier v.a. der Hellweg), zentrale Bauprojekte (Kirchen, Klöster, Kapellen), oder frühe Urbanisierungsprozesse v.a. des 11. und 12. Jahrhunderts werden wir sicherlich auch in der Ausstellung „1250 Jahre Westfalen“ wieder begegnen, die 2025 am selben Veranstaltungsort eröffnet werden soll.

Prof. Dr. Thomas Zotz sprach als Mitherausgeber des „Repertoriums der Pfalzen, Königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelalters“ ebenfalls Grußworte und ordnete die Publikation in das Gesamtwerk ein, wobei das Jubiläum „40 Jahre Repertorium“ und der Band „Pfalzen in Westfalen“, der nun als erster des Landes Nordrhein-Westfalen erschienen ist, zusammen gefeiert werden können.

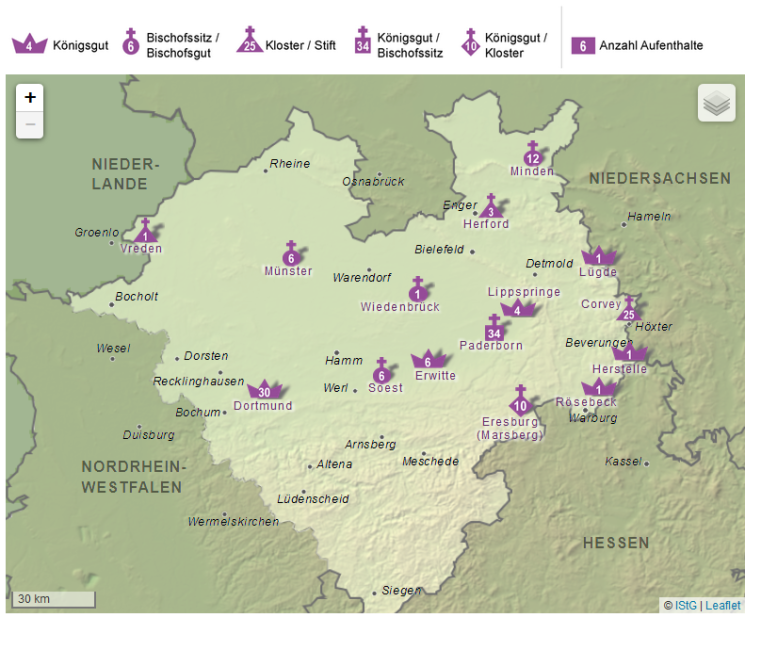

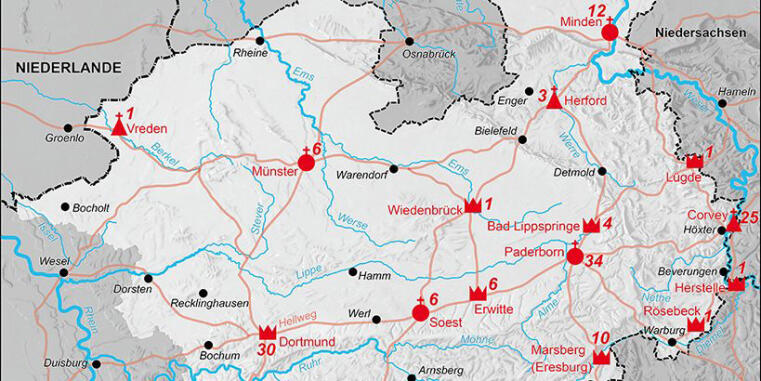

Prof. Dr. Manfred Balzer nutzte seinen Vortrag über „Königliche Aufenthalte und Pfalzen in Westfalen“, um noch einmal allen an diesem Band beteiligten Personen und Institutionen zu danken und diese namentlich zu erwähnen. Im Weiteren führte er aus, welche Erkenntnisse aus diesem „Grundlagenwerk zur mittelalterlichen Geschichte“ in reichspolitischer wie auch landesgeschichtlicher Hinsicht gezogen werden können. Wann und zu welchem Zweck hielten sich Könige und Kaiser an welchen Orten in Westfalen auf? Diese Fragen werden im Band mit Beiträgen zu Corvey, Dortmund, Eresburg, Erwitte, Herford, Herstelle, Lippspringe, Lügde, Minden, Münster, Paderborn, Rösebeck, Soest, Vreden und Wiedenbrück geklärt. Dabei ist wichtig, dass keine mutmaßlichen, sondern nur die tatsächlich nachweisbaren Aufenthalte im Repertorium Aufnahme finden. Entsprechend lassen sich bestimmte „Kern- und Verbindungsräume der praesentia regis“ ausmachen, wobei die Hellweglinie deutlich hervortritt. Auch besondere Phasen der Nutzung kristallisieren sich heraus: 8./9. Jh. (Eroberung und Mission; Schaffung neuer Zentren); spätes 9./10. Jh. (Westfalen als „königsferne Landschaft“ bzw. Bindeglied zwischen den Zentren in Ostsachsen/Thüringen und den Pfalzen an Rhein und Maas); 11./12. Jh. (Bedeutungsverlust des Königsgutes zugunsten der Bischofssitze Paderborn, Minden und Münster neben der Stiftsstadt Soest, der Reichsabtei Corvey und dem Reichsstift Corvey). Von den Zentren standen dann insbesondere die Pfalzorte Paderborn und Dortmund im Fokus, für die 34 bzw. 30 Aufenthalte im Zeitraum zwischen 772 und 1224 belegt sind. Doch wie ist es hier um die architektonischen Zeugnisse der Zeit bestellt? Für Paderborn lässt sich v.a. dank umfangreicher Grabungen Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre das Ensemble von Kirchen, Kapellen, Domkloster, Bischofspalast und Königspfalz konkret verorten und visualisieren. Dortmund hingegen sei laut Angelika Lampen "in ottonischer Zeit mit 17 Aufenthalten der wichtigster Pfalzort in Westfalen“ gewesen, was sich u.a. aus dem Besitz in und um Dortmund sowie der Lage am Hellweg ergibt; über die konkrete Verortung und das Aussehen von Pfalzbauten kann aufgrund mangelnder archäologischer Befunde (auch nach zahlreichen Grabungen) jedoch nur spekuliert werden. Mehrere repräsentative Gebäude in unterschiedlichen Bereichen der Stadt kommen als Pfalzbauten infrage, sodass möglicherweise generell die Vorstellung von einer festen, kontinuierlich genutzten Pfalzanlage zu modifizieren ist. Abschließend bemerkte Manfred Balzer, dass Westfalen weder reines ‚Durchzugsgebiet‘ noch „Kernraum“ des Königtums gewesen sei, aber aufgrund der Quantität, Dauer und Qualität der Aufenthalte durchaus als „Integrationsraum“ (Müller-Mertens) bezeichnet werden könne.

Im Mittelalter verfügten die Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches über keine feste Residenz, sondern übten ihre Herrschaft in verschiedenen Orten des Reiches aus. Die Forschung bezeichnet solche Orte, welche besonders oft aufgesucht wurden, Teil des Krongutes waren und sich durch eine repräsentative Architektur auszeichneten, als Pfalzen. Aufenthalte sind jedoch nicht nur in solchen Anlagen nachzuweisen; häufig machten die Könige und Kaiser auch in Bischofsstädten, Abteien und anderen kleineren Orten Station, um dort ihren Regierungsgeschäften nachzukommen oder Feste zu feiern.

In dem in den 1980er Jahren begonnenen Repertorium – ehemals durch das Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen koordiniert und herausgegeben – werden all die Orte innerhalb des deutschen Bundesgebietes in den Blick genommen, in denen bis 1198 mindestens ein königlicher Aufenthalt belegt ist. Neben archäologischen Untersuchungen hinsichtlich Topographie, Baugestalt und Nutzung der Anlagen geben insbesondere Schriftquellen Auskunft zu Ortsnamen, Zeitpunkt und Dauer von Herrscheraufenthalten, Regierungsgeschäften vor Ort sowie zu wirtschaftlichen Grundlagen der Pfalzen. Dabei werden die Herrschaftsaufenthalte nach zwei getrennten Schemata analysiert: Das Schema A gilt für Anlagen, die sich in Form von Pfalzen oder Königshöfen im Besitz des Reiches befanden; das Schema B dagegen findet dort Anwendung, wo Herrscher nicht zum Zweck des Aufenthalts auf eigenes Reichsgut zurückgriffen, sondern bei anderen weltlichen oder geistlichen Institutionen zu Gast waren.

Die Bearbeitung des Bandes Westfalen wurde im Januar 2012 durch das Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster übernommen, gefördert durch die LWL-Kulturstiftung. Die Kernkompetenzen des Instituts im Bereich der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung und der historischen Kartographie kommen bei diesem Band in besonderem Maße zur Geltung. Dabei liegt der Fokus mehr als bisher auf dem Zusammenhang von Königtum und früher Stadtentwicklung. Um die Artikel einem größeren interessierten Publikum online zugänglich zu machen, wurden die Texte und Grafiken auch digital aufbereitet.

Aufzunehmende Orte in Westfalen

Corvey, Dortmund, Erwitte, Herford, Herstelle, Lippspringe, Lügde, Marsberg (Eresburg), Minden, Münster, Paderborn, Rösebeck, Soest, Vreden, Wiedenbrück

Ortsschemata

Hier können Sie die beiden Ortsschemata einsehen.

Rezensionen zum Gesamtprojekt

- Rheinische Vierteljahrsblätter 61 (1997), S. 329–331 (zu Bd. 1, Lfg. 4).

- Das Historisch-Politische Buch 48/4 (2000), S. 355 (zu Bd. 2).

- Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 109,3/4 (2001), S. 493–494 (zu Bd. 4, Lfg. 2).

- Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 52 (2002), S. 306–308 (zu Bd. 2).

- Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 152 (2004), S. 555 (zu Bd. 3, Lfg. 4).

- Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 70 (2007), S. 963–965 (zu Bd. 3, Tl.-Bd. 1).

Bereits erschienene Bände

- Bd. 1: Hessen, bisher 5 Lieferungen (Göttingen 1983–2001): Berstedt bis Gelnhausen; weitere Orte in Vorbereitung.

- Bd. 2: Thüringen, bearb. von Michael Gockel, Göttingen 2000.

- Bd. 3: Baden-Württemberg, Teilband 1 (Göttingen 2004): Adelberg bis Reichenau; Lieferung 5 und 6 (Göttingen 2012–2020): Rottweil bis Nachtrag Betznau.

- Bd. 5: Bayern, Teilband 1 (Göttingen 2023): Altbayern; Teilband 3 (Göttingen 2016): Bayrisch-Schwaben.

- Bd. 6: Nordrhein-Westfalen, Teilband 3 (Göttingen 2023): Corvey bis Vreden; Teilband 1: Aachen und Teilband 2: Rheinland in Vorbereitung

Bände in Vorbereitung

- Bd. 7: Rheinland-Pfalz und Saarland

- Bd. 8: Sachsen-Anhalt

- Bd. 9: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen

Kooperationspartner

Das Projekt "Die Deutschen Königspfalzen - Westfalen" wird durch die LWL-Kulturstiftung gefördert, dessen Ergebnisse in der gleichnamigen Reihe des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte publiziert werden.