Zwischen fluiden Identitäten und politischen Lernpotenzialen

Interview mit Philosophin Franziska Dübgen zu ihren Forschungen am Exzellenzcluster

Mit innovativen Konzepten des Politischen befasst sich die politische Philosophin Franziska Dübgen, Leiterin des Projekts „Artikulationen des ‚Politischen‘ in gegenwärtigen postkolonialen Kontexten Nord- und Subsahara-Afrikas“, in ihrer Forschung am Exzellenzcluster. Sie richtet den Blick vor allem auf Konzepte, die in der Politischen Philosophie und Politischen Theorie der vergangenen Jahrzehnte in und mit Blick auf Afrika entwickelt wurden – und rückt dabei die postkoloniale Theorieproduktion und Werke von Autor*innen in den Fokus, die im deutschsprachigen und angelsächsischen Kontext der westlichen Politischen Philosophie bisher gar nicht oder nur marginal rezipiert wurden. Im Interview spricht sie über ihr Projekt am Exzellenzcluster, mögliche Lernpotenziale zwischen Nord und Süd im Umgang mit globalen Herausforderungen und die Debatte um Postkolonialismus.

Sie forschen in Ihrem Projekt am Exzellenzcluster zu innovativen Konzepten des Politischen, die in der Politischen Philosophie der vergangenen Jahrzehnte in und mit Blick auf Afrika entwickelt wurden. Welche Autor*innen sind für Ihre Forschung besonders wichtig und welche Positionen vertreten diese zu Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Politik?

In meiner Forschung am Exzellenzcluster befasse ich mich mit philosophischen Positionen und Autor*innen, die für einen neuen Humanismus eintreten und Fragen der Identität, der Zugehörigkeit und politischen Gemeinschaft neu denken. Mein Forschungsinteresse richtet sich dabei auf die außereuropäische, vor allem die Afrikanische Politische Philosophie – Großschreibung, da ich diese als philosophische Disziplin anspreche – und damit auf eine Philosophie, die viele ihrer Positionen vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte Afrikas entwickelt hat. Die Geschichte des europäischen Kolonialismus, vergangener und anhaltender Rassismus sowie ungleiche Machtbeziehungen auf geopolitischer und wirtschaftlicher Ebene spielen in der Afrikanischen Philosophie eine wichtige Rolle auf der Ebene der kritischen Analyse und Beschreibung. Neben dieser kritischen Gegenwartsdiagnostik interessieren mich aber vor allem auch die normativen Zukunftsentwürfe, die diese Autor*innen vorlegen – Entwürfe, die das Zusammenleben von uns Menschen in seiner Vielschichtigkeit sowie auch mit der Natur neu konzipieren. Als Autor*innen seien hier stellvertretend Souleymane Bachir Diagne, Paulin Hountondji oder Édouard Glissant genannt.

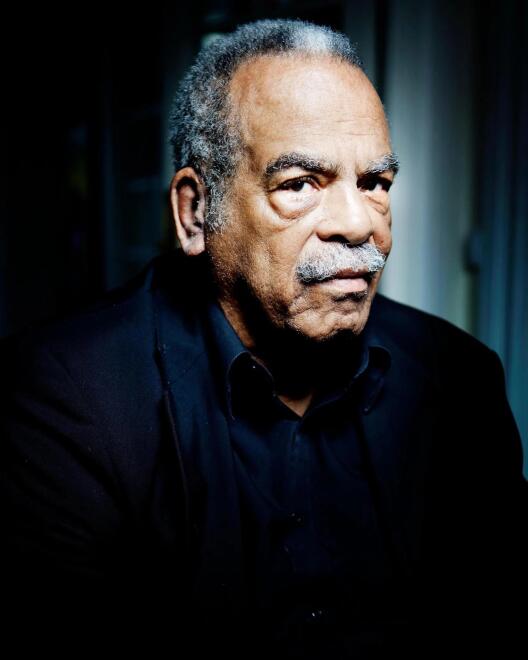

Betrachten wir das Werk von Glissant, einem Autor aus der Karibik. Er reflektiert in seinen Schriften die Rolle der traumatischen Überfahrt versklavter Menschen aus Afrika in die sogenannte Neue Welt, sprich Nordamerika. In diesem Kontext entwickelt er eine neue Konzeption von Identität als einem komplexen Wurzelgeflecht (Rhizom), das immer wieder neue Verästelungen bildet und an unvorhergesehenen Stellen neu austreiben kann. Selbst in von Gewalt gekennzeichneten Kontexten, wie denjenigen der Versklavung und in Fällen der Arbeitsmigration zu erniedrigenden Bedingungen, können ihm zufolge durch die Verschmelzung unterschiedlicher sprachlicher, kultureller und alltäglicher Praktiken neue Formen von Identität entstehen, die Menschen eine Form des Heimischwerdens ermöglichen – trotz der erfahrenen Traumata. Für Glissant ist Identität also nicht einfach gegeben. Vielmehr wird sie in den vielfältigen Formen menschlicher Beziehung hervorgebracht – und verändert die Gemeinschaft, auf die wir uns beziehen. Auch Anthony Kwame Appiah, der Wurzeln in Ghana hat, heute aber in den USA forscht und lehrt, hat hochinteressante Texte zu Fragen der Identität und zu einem neuen Kosmopolitismus verfasst.

Generell lässt sich sagen: Die Autor*innen, zu denen ich forsche, eint zum einen ihre Kritik an einem zu engen Verständnis von Zugehörigkeit und Identität, wonach diese mit Geburt oder Herkunft einfach gegeben seien. Zum anderen betonen sie, dass Gemeinschaft die unterschiedlichsten Formen annehmen kann – und dass ein politisches Gemeinwesen dieser Vielfalt Rechnung tragen sollte. Diese Positionen bringen uns dazu, unsere tradierten Vorstellungen von einer möglichst homogenen, d.h. gleichförmigen, Nation kritisch zu hinterfragen. Und sie richten sich gegen den Nationalismus, die identitären Verengungen und den Ethnozentrismus, den wir in der jüngeren Zeit hier in Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, beobachten können.

Die Methodenfrage stellt sich nicht nur für natur- und sozialwissenschaftliche Forschung, sondern auch für geisteswissenschaftliches Arbeiten. Welche Methoden wenden Sie bei Ihrer Forschung an und welche Herausforderungen stellen sich?

Bei der Lektüre von Texten aus anderen Sprach- und Kulturräumen ist es wichtig, Fragen der transkulturellen Übersetzung, also der Übersetzung von Sinngehalten über kulturelle und geopolitische Grenzen hinweg, zu reflektieren. Der hermeneutische Horizont, von dem aus ich die Texte afrikanischer Autor*innen hier in Europa rezipiere, ist von einer spezifischen Geschichtlichkeit – Historizität –, bestimmten kulturellen Vorannahmen und anderen Lebens- und Lektüreerfahrungen geprägt. Ich muss mir dieser Distanz zwischen den Autor*innen, zu denen ich forsche, und mir selbst bewusst werden, um Wege und Mittel zu finden, hiermit umzugehen und zu einem angemessenen Textverständnis zu gelangen. Kontextwissen, Kenntnisse der komplizierten Geschichte der Afrikanischen Philosophie, die seit ihrer Akademisierung in den 1960er Jahren um ihren Gegenstand und angemessene Methoden ringt, und der aktive Austausch mit Philosoph*innen aus Nord- und Subsahara-Afrika bieten wichtige Hilfestellungen, um diese Interpretationsarbeit zu leisten.

Dabei zeigt sich häufig, dass sich unsere Referenzsysteme aufgrund des durch die ehemaligen Kolonialmächte – beispielsweise Frankreich – geprägten Bildungssystems zwar teilweise überschneiden, aber auch große Unterschiede aufweisen. Hier wie dort ist jedenfalls wichtig, auf welche philosophiehistorischen Positionen sich bezogen wird: In der arabisch-islamisch geprägten Philosophie Nordafrikas ist ein wichtiger Streitpunkt, wie man sich zu dem Verhältnis zwischen Theologie und Philosophie verhält. Dies hat dann auch Implikationen dafür, welche Rolle der Religion in einem politischen Gemeinwesen zugestanden wird, beispielsweise mit Blick auf die Frage, ob ein radikaler Säkularismus (Frankreich wird hier häufig als Referenz genannt) für diese Gesellschaften angemessen ist. In der subsaharischen Philosophie wird dagegen beispielsweise diskutiert, welche Rolle mündlich überliefertes Wissen, afrikanische Lokalsprachen und präkoloniale Praktiken des Zusammenlebens bei der Legitimierung politischer Systeme einnehmen sollten – und welchen Status wir der sogenannten Ethnophilosophie zugestehen, die im Rahmen der anthropologischen Erforschung Afrikas entstanden ist.

Misst man solchen Wissensressourcen große Bedeutung im Prozess der anhaltenden Dekolonisierung bei, dann rücken überlieferte (und hierdurch neukonfigurierte) Formen der Entscheidungsfindung in den Vordergrund, beispielsweise die sogenannte Palaver- oder Konsensdemokratie. Ihr zufolge sind die Prinzipien des inklusiven Dialogs mit allen betroffenen Gruppen, der Gemeinwohlorientierung und der konsensorientierten Entscheidungsfindung zentral. Es gibt aber selbstverständlich auch konservative, hierarchische und exkludierende Praktiken der Vergangenheit, die es heute zu überwinden gilt und die deswegen in der Kritik stehen.

Nun zu den Stichworten „Postkolonialismus“ und „Dekolonialität“: Was bedeutet Postkolonialismus, wie ist der Stand der Forschung hierzu und was ist der Unterschied zwischen postkolonialer und dekolonialer Theorie?

Im Zentrum der postkolonialen Debatte, die ungefähr zu Beginn der 1980er-Jahre im universitären Raum virulent wurde, steht die kritische Analytik des Fortwirkens kolonialer Strukturen auf einer politischen, materiellen und erkenntnistheoretischen Ebene bis in die Gegenwart. „Postkolonial“ bedeutet also gerade nicht, dass der Kolonialismus abgeschlossen und ein Relikt der Vergangenheit wäre, sondern vielmehr, dass dessen Folgen bis heute spürbar sind. Darin sind sich „Postkoloniale“ und „Dekoloniale“ Theorie einig. Sobald es jedoch um die Frage einer möglichen „Dekolonisierung“ der Sphären von Politik, Ökonomie und Wissen geht, zeigen sich große Unterschiede: Während sich die „Postkoloniale“ Theorie, mit der ich mich vorrangig befasse, hierfür u.a. Theoriewerkzeug aus der europäischen philosophischen Tradition nutzt (beispielsweise poststrukturalistische, psychoanalytische und marxistische Ansätze), plädiert die „Dekoloniale“ Theorie für eine Bruch mit diesem Erbe Europas – und auch für einen Bruch mit der philosophischen Aufklärung. Stattdessen wendet sich die „Dekoloniale“ Theorie verstärkt lokalen Wissensressourcen aus dem globalen Süden zu und liefert alternative Skripte der Emanzipation.

Was den Stand der postkolonialen Debatte angeht, wurde diese in den letzten Jahren in den Feuilletons und der öffentlichen Wahrnehmung leider sehr stark auf einen vermeintlichen Anti-Universalismus und identitätspolitische Positionen reduziert. Diese Positionen existieren, sind in der akademischen Debatte jedoch nicht dominant. Die Postkoloniale Theoriedebatte in der Wissenschaft verläuft äußerst vielschichtig und enthält zu wichtigen zentralen Themen sehr unterschiedliche Positionen, die kontrovers diskutiert werden, etwa zu Fragen der Genese und Geltung der Menschenrechte, der Geschlechtergerechtigkeit, dem Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft und der Begründung einer universalistischen Ethik. Es gibt beispielsweise Autor*innen, wie Makau wa Mutua, die menschenrechtsbasierte Interventionen als paternalistische Bevormundung und geopolitische Instrumentalisierung kritisieren. Zugleich verteidigen aber auch Autor*innen wie Hountondji und Gayatri Chakravorty Spivak die Menschenrechte als transkulturelle Errungenschaft mit einem wichtigen befreienden Potenzial.

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Kritik an eurozentrischen Positionen, also der reinen wissenschaftlichen und auch politischen Konzentration auf westliche bzw. westeuropäische Erfahrungen, Wissen und Werte im Umgang mit globalen Herausforderungen, stark zugenommen. Inwiefern können Positionen aus der Afrikanischen Philosophie hier als notwendiges Korrektiv wirken?

Wenn wir tatsächlich transnationale Institutionen und Strukturen schaffen wollen, welche die derzeitigen globalen Herausforderungen – beispielsweise den Klimawandel oder militärische Konflikte – bewältigen können, dann brauchen wir hierfür eine größere Vielstimmigkeit und tatsächliche Partizipation von Akteur*innen aus unterschiedlichen Weltregionen. Einerseits ist dies längst aus Gründen der epistemischen und prozeduralen Gerechtigkeit und Fairness geboten. Andererseits verspricht eine transkulturelle Herangehensweise auch erkenntnistheoretische Vorteile: Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte und intellektuellen Genealogien erweitern das Wissensreservoir, auf das wir bei der Suche nach konstruktiven Lösungen für globale Probleme zurückgreifen können. Im Kontext meiner Forschung bedeutet dies, dass ich davon ausgehe, dass wir in Europa von Afrikanischer Philosophie potenziell lernen können. Die Politische Philosophie dort muss beispielsweise Gesellschaften zum Ausgangspunkt ihrer Konzeptionen zukünftiger Politik nehmen, die extrem heterogen strukturiert sind, sei es in religiöser, kultureller oder sprachlicher Hinsicht. Die heutigen Nationalstaaten in Afrika sind ein Produkt willkürlicher Grenzziehungen und ein Erbe aufoktroyierter staatlicher Bürokratien. Unsere Gesellschaften hier in Europa stehen ebenfalls vor der Herausforderung eines konstruktiven und wertschätzenden Umgangs mit Diversität. Zudem stellen sich auch hier Fragen eines verstärkten Engagements für und Identifikation mit politischen Institutionen seitens der Bevölkerung. Die Herausforderungen überschneiden sich also bis zu einem gewissen Grad.

In welche ganz konkreten politischen Maßnahmen und Reformforderungen ließen sich aktuelle postkoloniale bzw. afrikanische Positionen denn über- und umsetzen?

Es bedarf zunächst einer Anerkennung der Verbrechen und des Unrechts der Vergangenheit. Themen wie Restitution, Wahrheitssuche, Landverteilung und Versöhnung sind weiterhin wichtige Themen innerhalb ethisch-politischer Debatten in Afrika. Gerade in Südafrika ist beispielsweise die Frage der ungleichen Verteilung von Land und ökonomischen Ressourcen, die auch nach der Überwindung der Apartheid fortbesteht, ein anhaltendes Thema. Bildungspolitisch haben Studierende vieler Universitäten in den letzten Jahren für eine Neuausrichtung der Lehrinhalte demonstriert, die sich stärker an ihren gesellschaftlichen Realitäten vor Ort orientieren und eine Pluralität an Wissensformen – die auch afrikanische, endogene Wissensproduktion berücksichtigen – vermitteln sollten. Darüber hinaus sind Fragen eines angemessenen Umgangs mit der Natur, der Freizügigkeit zwischen den Kontinenten (Stichwort: Migration und Exil) und fairer internationaler wirtschaftlicher Handelsbedingungen dringliche Anliegen, die bearbeitet werden müssten.

Was fasziniert Sie persönlich an Ihrer Forschung?

Mich fasziniert zum einen die Fähigkeit, trotz und auf der Basis der Erfahrung des Leidens und der Unterdrückung Perspektiven zu formulieren, die an Menschlichkeit, Liebe und Gerechtigkeit festhalten. Außerdem begeistert mich auch die Schönheit, Poesie und Weisheit afrikanischer und maghrebinischer Kulturen – ohne sie idealisieren zu wollen. Nicht zuletzt bilden die dort entstehenden Philosophien einen Spiegel meiner eigenen Existenz: sowohl im Hinblick darauf, was uns eint, als auch, wie verschieden wir sein können. (tec/pie)