Ganzjahresbeweidung in Nordwestdeutschland

Seit einigen Jahren sind Wildnisbeweidungsprojekte in Nordwest-Europa, besonders in den Niederlanden und in Deutschland, zu einem Trend im Naturschutz geworden. Leitbild für diese sehr extensive ganzjährige Beweidung von Grünland oder Wald mit robusten Tierrassen ist eine struktur- und artenreiche halboffene Landschaft. Ganzjahresbeweidung kann einerseits als Ersatz für traditionelle extensive Nutzungsformen wie Mahd oder Hudebeweidung angesehen werden, wird häufig aber auch mit der Megaherbivorentheorie begründet.

In größerem Umfang sind in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre Ganzjahres-Beweidungsprojekte angelegt worden und zwar vorwiegend auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen. Gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren sind zunehmend auch auf nährstoffarmen Standorten wie Truppenübungsplätzen und Bergbaufolgelandschaften Ganzjahresbeweidungsprojekte initiiert worden.

Für die Planung und Bewertung dieser Naturschutzmaßnahme sind wissenschaftliche Begleituntersuchungen unerlässlich. Bisher werden zwar Monitoring-Arbeiten auf einzelnen Weideflächen durchgeführt, ein ganzheitlicher Überblick über die naturschutzfachlichen Auswirkungen von Ganzjahresbeweidungsprojekten in Deutschland fehlt allerdings.

Ziel dieses Projektes ist es, Fragen zu generellen Mustern der Auswirkung von Ganzjahresbeweidung, zum möglichen naturschutzfachlichen Nutzen der ganzjährigen Beweidung im Vergleich zu anderen Managementformen sowie zu Futterverfügbarkeit und Fraßverhalten zu behandeln und Managementempfehlungen zu entwickeln. Dazu erfassen wir seit 2012 Daten über eine Vielzahl deutscher Beweidungsprojekte im Nordwestdeutschen Tiefland und in den Niederlanden.

Um den Einfluss von Ganzjahresbeweidung im Gegensatz zu anderen Nutzungsformen zu untersuchen, wählten wir für jede ganzjährige Weide eine benachbarte Vergleichsfläche aus. Für nährstoffreiche Standorte waren dies Saisonweiden oder ungedüngte Wiesen, für nährstoffarme Standorte Brachen.

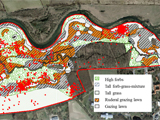

Anhand von Luftbildern, ggf. vorhandenen Vegetationskarten und Geländebegehungen definierten wir Vegetations-Strukturypen für jede Fläche. Pro Vegetationstyp machten wir 3-4 Vegetations- und Heuschreckenaufnahmen und nahmen Biomasse- und Bodenproben.

Um den vegetationskundlichen Erfolg von Ganzjahresbeweidung zu evaluieren, sind neben vergleichenden Studien mit anderen Nutzungstypen Langzeitstudien innerhalb einzelner Gebiete nötig. In einigen Gebieten wurden etwa zu Beginn der Beweidung mit Magneten markierte Dauerquadrate angelegt. Zur Untersuchung des langfristigen Einflusses der Beweidung auf die Vegetationsstruktur und das Artengefüge führten wir Wiederholungsaufnahmen in vier Gebieten durch.

Weidetiere beeinflussen die Vegetation nicht nur durch Tritt und Fraß, sondern können über endozoochoren Transport auch zur Samenausbreitung und damit zur Veränderung der Artenzusammensetzung an bestimmten Stellen beitragen. Über Keimversuche mit Rinder- und Pferdekot wurde der Beitrag dieser Ausbreitungsform beispielsweise für die Etablierung von Zielarten untersucht.

Durch ihr Fraßverhalten beeinflussen oder verändern die Rinder die Vegetation, andererseits wird vermutlich durch die Vegetation auch die Auswahl der Futterstellen durch die Rinder gelenkt. In Ganzjahresweiden sollen die Tiere sich optimalerweise das ganze Jahr über auf der Fläche ernähren können. Das bedeutet, dass während der Haupt-Vegetationsperiode ein deutlicher Überschuss an pflanzlicher Biomasse vorhanden ist und die Weidetiere sich ihre Fraßstellen z.B. nach der besten Futterqualität auswählen können. Inwieweit sich Fraßverhalten, Biomassemenge und Futterqualität im Jahresverlauf, möglicherweise auch in Abhängigkeit voneinander, verändern, wurde über GPS-Besenderung einzelner Rinder und regelmäßige Biomasse-Analysen auf vier Weideflächen ermittelt.

Zahlreiche Studierende waren und sind über Studien- oder Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten in das Projekt einbezogen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Denise Rupprecht.