Sprachwissenschaftlerin Dr. Anna-Maria Balbach erhält Preis für exzellente Wissenschaftskommunikation

Die Universitätsgesellschaft Münster e. V. hat zum vierten Mal den von ihr ausgelobten "Preis für Wissenschaftskommunikation – wissen.kommuniziert" verliehen. Dr. Anna-Maria Balbach, Sprachwissenschaftlerin am Germanistischen Institut, sowie Dr. Barbara Schüler und Jana Haack vom Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte nahmen die Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen in der Wissenschaftskommunikation entgegen. Die Wissenschaftlerinnen verstehen es laut Jury, "komplexe wissenschaftliche Inhalte verständlich zu vermitteln und so ein breites Publikum mit ihrer Arbeit zu erreichen". Für gewöhnlich mit 10.000 Euro dotiert, hatte sich die Universitätsgesellschaft aufgrund der starken Nominierungen in diesem Jahr dazu entschieden, das Preisgeld auf 15.000 Euro zu erhöhen. Dieses teilen sich die Preisträgerinnen zu gleichen Teilen.

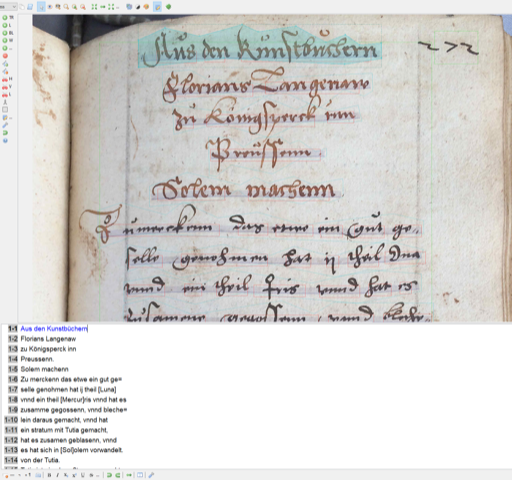

Dr. Anna-Maria Balbach ist Sprachwissenschaftlerin und spezialisiert auf die Verknüpfung von Sprache, Religion und Kultur – ein Thema, das sie bereits in ihrer preisgekrönten Dissertation zur Frühen Neuzeit behandelt hat. Internationale Forschungsaufenthalte führten sie unter anderem an die Yale University und nach Harvard, wo sie die sprachgeschichtliche Entwicklung afro-amerikanischer Vornamen unter dem Einfluss von Kultur, Religion und Ethnie untersuchte. Von 2019 bis 2025 leitete sie am Germanistischen Institut ihr von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projekt "Sprache und Konfession im Radio". Mit ihrem Team baute sie mit mehr als 29.000 Predigten das bislang größte digitale Korpus deutschsprachiger Radiopredigten auf. Mit ihrer Arbeit erweitert sie die deutsche Sprachgeschichte um ein zentrales Kapitel. Nicht zuletzt im Jubiläumsjahr "100 Jahre Kirche im Radio" (2024) stellte Anna-Maria Balbach unter Beweis, dass sie ihre komplexe linguistische Forschung verständlich, lebendig und ansprechend vermitteln kann – in klassischen Medien, Video-Beiträgen, auf ihrem Instagram-Kanal sprache_und_konfession, durch Beiträge auf dem Forschungsschiff MS Wissenschaft oder mit kreativen Aktionen wie Friedenslichtern und Sticker-Kampagnen.

Weitere Informationen / Links:

Ausführliche Pressemitteilung zur Preisverleihung

Universitätsgesellschaft Münster e.V.