Freitag, 30. Januar 2026: The urban distribution over the past centuries

Westfalen. Geschichte eines Landes - 3. Auflage

IStG - Bibliotheksstipendium 2026

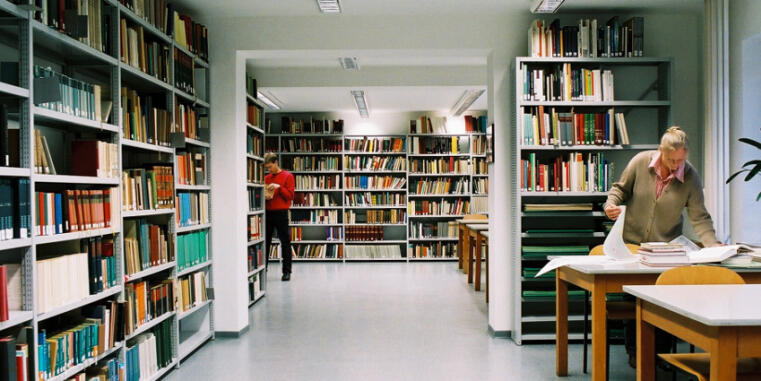

Das Institut für vergleichende Städtegeschichte Münster (IStG) vergibt für das Förderjahr 2026 Stipendien zur Unterstützung von Arbeiten im Bereich der historischen Städteforschung.

Die Ausschreibung richtet sich an Doktorand*innen aus dem In- und Ausland und bietet die Möglichkeit, sich intensiv mit den Beständen der Forschungsbibliothek des IStG auseinanderzusetzen. Der Forschungsaufenthalt kann am Beginn eines Promotionsvorhabens stehen, er kann aber auch dazu dienen, ein bestehendes Projekt zu Ende zu führen.

Der Spezialisierung des IStG entsprechend werden Bewerbungen mit Forschungsprojekten zur historischen Städteforschung aus den unterschiedlichen Bereichen dieses interdisziplinären Forschungsfeldes (Geschichte, Archäologie, Kunstgeschichte etc.) gefördert. Besonders willkommen sind innovative Forschungsvorhaben, die sich intensiv mit den Schwerpunkten der Institutsarbeit und den Beständen der Forschungsbibliothek auseinandersetzen: Vergleichende Städteforschung, Stadtplanung und Stadtmorphologie, historische Kartografie, thematische Kartografie, bildliche Stadtdarstellungen (Ansichtskarten, Stadtansichten).

Die Forschungsstipendien werden für maximal 4 Monate gewährt, die Höhe des Stipendiums beträgt 1.300 € monatlich. Das IStG ist ein attraktiver Ort für konzentriertes Forschen und kreatives Schreiben: Wir stellen Ihnen einen Arbeitsplatz zur Verfügung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IStG unterstützen Sie gern bei der Literatur- und Quellenrecherche.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28.02.2026!

49. Frühjahrskolloquium des Instituts für vergleichende Städtegeschichte

IStG über Weihnachten und Neujahr geschlossen

Liebe Besucherinnen und Besucher,

zwischen dem 22. Dezember 2025 und dem 2. Januar 2026 bleibt das IStG inklusive der Institutsbibliothek geschlossen. Ab dem 5. Januar 2026 können Sie unsere Bestände wieder wie gewohnt zu den regulären Öffnungszeiten nutzen.

Wir wünschen Ihnen allen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Übergang ins neue Jahr!

Freitags-Kolloquium am Freitag, 19. Dezember 2025: Junge Städteforschung

Neuerscheinung: Bödefeld (Schmallenberg)

Neuerscheinung: Band A 107 der Reihe Städteforschung zum Thema Stadtbücher

Eingeschränkte Öffnungszeiten am 23.10.2025

Liebe Besucherinnen und Besucher,

am Donnerstag, 23.10.2025 bleiben Institut und Bibliothek aus betrieblichen Gründen zwischen 12:15 Uhr und 15:00 Uhr geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Freitags-Kolloquium im Wintersemester 2025/2026

Institutsbibliothek am Tag der Deutschen Einheit geschlossen

Liebe Besucherinnen und Besucher,

am Tag der Deutschen Einheit, 03.10.2025 bleibt die Institutsbibliothek geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen guten Start ins verlängerte Wochenende!

Neue Stipendiaten am IStG

Im September begrüßen wir zwei neue Stipendiaten am IStG:

Bartłomiej Karnasiewicz, PhD Student an der Nicolaus Copernicus University, Toruń (Polen), forscht zum Thema: “Beers well made, fattening and aged. The reputation and locality of beer in the Republic of Poland in the second half of the 18th century”.

Als Bibliotheks-Stipendiat beschäftigt sich Aron Howarth aus Manchester (Großbritannien) im Rahmen seiner Doktorarbeit mit dem Thema: “Brewsters and Silkwomen in 15th Century Cologne and London: An era of liberation or subjugation by nascent capitalism?”

Weitere Meldungen

Weitere Meldungen des IStG finden Sie in unserem Archiv.