Leistungsstarke, hochbeladene Kathoden durch Kombination aus zwei Leitadditiven entwickelt

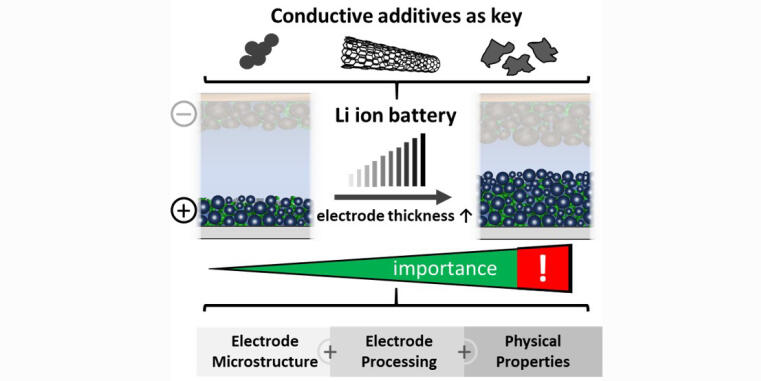

Um die Energiedichte von Batterien weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Herstellungskosten zu senken, bedarf es immer dickerer Elektroden mit hoher Massenbeladung. Während für die Anode neue Materialkonzepte wie Siliziumoxid oder Lithium-Metall mit hohen spezifischen Kapazitäten entwickelt werden, bleibt die Kathode ein limitierender Faktor. Ein Team des MEET Batterieforschungszentrums der Universität Münster und der Technischen Universität Braunschweig hat nun untersucht, wie sich die Kathode – zunächst für Lithium-Ionen-Batterien – so formulieren lässt, dass sie gut verarbeitet werden und gleichzeitig eine hohe, stabile elektrochemische Leistung liefern kann. Besonderes Augenmerk legten die Wissenschaftler*innen auf den Einfluss verschiedener Leitadditive.

Kombination aus Leitgraphit und Carbon Nanotubes liefert vielversprechende Ergebnisse

Bisher konzentrierte sich die Forschung entweder darauf, die Elektrodenformulierung oder deren Verarbeitungsprozess zu verbessern. „In unserem Ansatz verbinden wir beides und untersuchen sowohl die Materialauswahl als auch die Prozessoptimierung“, erläutert MEET Forscher Candeniz Gercek. Dafür analysierte das Wissenschaftsteam den Einfluss vier verschiedener Leitadditive auf die Verarbeitung, Mikrostruktur und Performanz hochbeladener Elektroden: Carbon Nanotubes, Leitgraphit, Carbon Black und Kohlenstoff-Mikrofasern. „Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Kombination aus Leitgraphit und Carbon Nanotubes besonders vorteilhaft ist“, so Gercek. Sie verbessere sowohl die Verarbeitung – zum Beispiel durch eine bessere Viskosität und einen höheren Feststoffanteil – als auch die elektrische Leitfähigkeit, Ratenfähigkeit und Langzeitstabilität der Elektrode.

Die Studie belegt außerdem, dass durch den kombinierten Einsatz beider Leitadditive Elektroden mit hoher Massenbeladung und einer Flächenkapazität von acht Milliamperestunden pro Quadratzentimeter (mAh/cm2) ohne Leistungseinbußen möglich sind. „Mikrostruktur und elektrochemische Performanz korrelieren miteinander. Indem wir sowohl Leitgraphit als auch Carbon Nanotubes nutzen, können wir langfristig die Schnellladefähigkeit und Lebensdauer der Batteriezellen erhöhen und gleichzeitig durch einen geringeren Lösemittelverbrauch nachhaltiger produzieren“, gibt Gercek einen Ausblick.

Gesamte Studie online verfügbar

Die detaillierten Ergebnisse haben die Forschenden Candeniz Gercek, Johanna Kauling, Chirag Vankani und Dr. Markus Börner, MEET Batterieforschungszentrum, Julian K. Burmeister und Prof. Dr. Arno Kwade, Institut für Partikeltechnik der Technischen Universität Braunschweig, sowie Prof. Dr. Martin Winter, MEET Batterieforschungszentrum und Helmholtz-Institut Münster, im Fachmagazin „Advanced Energy and Sustainability Research” veröffentlicht.