MEET Team optimiert Rußverteilung in LFP-basierten Elektroden

Leitfähige Elektrodenadditive wie Graphit oder Ruß sind unverzichtbare inaktive Bestandteile von Lithium-Ionen-Batterieelektroden. Diese werden verwendet, um die begrenzte elektronische Leitfähigkeit von Aktivmaterialien wie Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) zu verbessern. Der Verteilung dieser Additive und den Auswirkungen auf die leitfähige Kohlenstoffbinderdomäne (conductive carbon binder domain, CBD) einer Zelle hat sich eine Studie des MEET Batterieforschungszentrums der Universität Münster im Rahmen des beendeten ProLiT-Projektes (Prozess- und Materialentwicklung von Lithium-Ionen-Batteriekathoden für die großtechnische Trockenbeschichtung) gewidmet. Im Fokus der Untersuchung stand dabei die Frage, wie sich eine vorgelagerte Trockenmischung von LFP und Leitruß, wie sie bereits bei Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen zur Anwendung kommt, auf die elektronische Leitfähigkeit und Performanz der Elektroden auswirkt.

Zellen weisen höhere Ratenfähigkeit und Langzeitstabilität auf

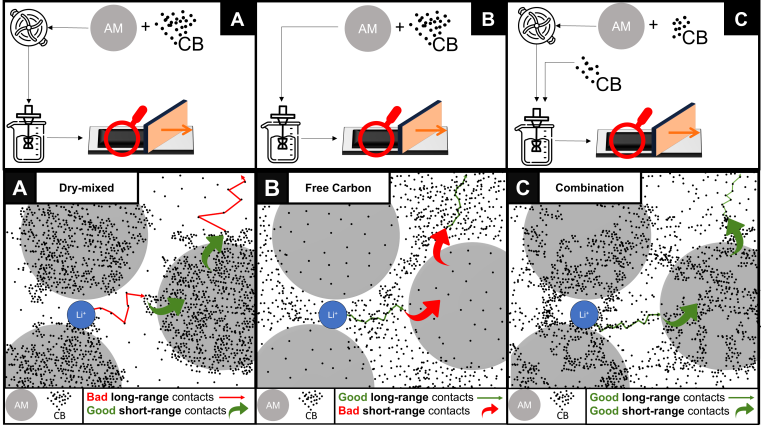

„Der Ansatz, LFP und Leitruß im Vorfeld trocken zu mischen, gilt als einfachere und kostengünstigere Alternative, die in bereits bestehende Mischvorgänge während der Elektrodenproduktion integriert werden kann“, erläutert Wissenschaftler Simon Raffenberg die Bedeutung der Studie. Das Forschungsteam des MEET stellte bei den Untersuchungen jedoch fest, dass sich die Leitfähigkeit und Performanz von Elektroden, bei denen der gesamte Leitrußanteil mit dem LFP trocken vorgemischt wurde, bei hohen Entladeraten verschlechtert. Die Forschenden führen dies auf die Veränderung der elektronischen Kontakte im Nah- und Fernbereich innerhalb der CBD der Elektrode zurück.

Um diesen Veränderungen entgegenzuwirken, mischten die Wissenschaftler*innen als nächsten Schritt nur einen Teil des Leitrußes mit dem LFP trocken vor und fügten den restlichen Teil als „freien Kohlenstoff“ erst bei der Herstellung der Elektrodenpaste hinzu. „Mit dieser Maßnahme konnten wir die Performanz der Zellen wieder verbessern. Außerdem weisen die so hergestellten Elektroden sogar eine höhere Ratenfähigkeit und Langzeitstabilität auf als die konventionell produzierten Referenzzellen“, resümiert Raffenberg. Die Untersuchungen haben einen skalierbaren, vorgelagerten Prozessschritt zur Optimierung des Kohlenstoffbindemittelbereichs in Elektroden gezeigt, der auf andere Batteriematerialien mit von Natur aus geringer elektronischer Leitfähigkeit übertragen werden kann.

Gesamte Studie online verfügbar

Die detaillierten Ergebnisse haben die Forschenden Simon Raffenberg, Dr. Markus Börner und Dr. Katrin Junghans, MEET Batterieforschungszentrum, sowie Prof. Dr. Martin Winter, MEET Batterieforschungszentrum und Helmholtz-Institut Münster des Forschungszentrums Jülich, im Fachmagazin „Journal of The Electrochemical Society” veröffentlicht.