Sprache und Konfession im Radio (DFG-Projekt)

Willkommen auf unserer Projektseite!

Hier präsentieren wir Informationen rund um unsere Forschungen, z. B. (Fun-)Facts, News, Einblicke in unseren Arbeitsalltag und erste Erkenntnisse aus den Analysen.

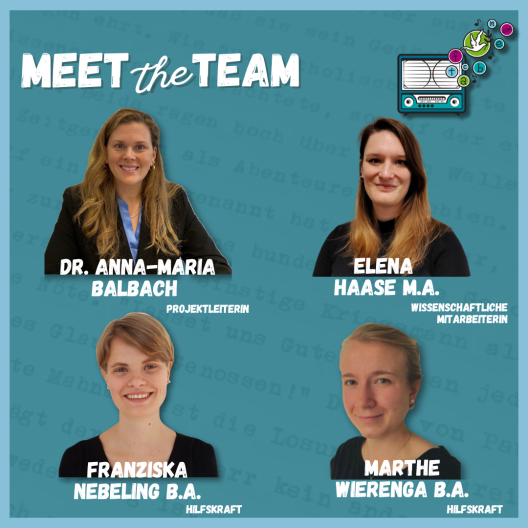

Wer sind wir?

Leiterin des Projekts ist die Sprachwissenschaftlerin Dr. Anna-Maria Balbach. Unterstützt wird sie von ihrem Forschungsteam Elena Haase, Franziska Nebeling und Marthe Wierenga. Mehr über uns unten in der Teamvorstellung!

Wo forschen wir?

Am Germanistischen Institut der Universität Münster.

Was erforschen wir?

Wir untersuchen die Sprache moderner Radiopredigten. Unser Fokus liegt auf dem konkreten Sprachgebrauch in den katholischen und protestantischen Beiträgen. Gestalten beide Konfessionen ihre Radiopredigten gleich oder gibt es sprachliche Differenzen? Mehr dazu in unseren verschiedenen Beiträgen!

Woran forschen wir?

Aktuell an einem Textkorpus aus über 10.000 Radiopredigten aus den Jahren 2012-2022 aus verschiedenen deutschen Sendern (WDR, SWR, HR).

Was erfahrt ihr noch auf dieser Seite?

Kurze Videos und Beiträge beantworten folgende Fragen und noch mehr:

Wie kam es zu diesem Projekt?

Katholisch oder evangelisch, spielt das heute überhaupt noch eine Rolle? Interessiert die Frage nach der Konfession überhaupt noch jemanden?

Was kann man da sprachlich überhaupt untersuchen?

Wie sehen sprachwissenschaftliche Methoden aus?

Wer forscht da eigentlich? Wer sind die Personen hinter der Wissenschaft?

Gibt es schon erste Erkenntnisse?

Seit wann gibt es Radiopredigten?

Was ist überhaupt eine Radiopredigt?

Waren sie schon immer Teil des Rundfunks?

Worüber wurde früher gesprochen?

Haben sich die Radiopredigten im Laufe der Zeit irgendwie verändert?

Fotos

Vermutlich haben wir im Rundfunkprogramm von 1924 die erste evangelische und katholische Radiopredigt in der Karwoche 1924 ausfindig machen können.

Allerdings dürfen wir uns die damaligen Radiopredigten nicht so wie heute vorstellen. Man vermied schon im Programm den Ausdruck „Predigt“ und bezeichnete die Beiträge als „Vorträge“ oder „Ansprachen“. Auch durfte die Konfession nicht gekennzeichnet werden. Daher steht nur selten „Pfarrer“ oder „Pastor“ vor den Namen und die Kennzeichnungen „katholisch“ oder „evangelisch“ finden sich in der Regel auch nicht. Meistens wird der Referent nur mit Namen und akademischen Titeln angegeben.

Somit muss für jeden Namen recherchiert werden, ob es sich um einen Geistlichen gehandelt hat und welcher Kirche er angehörte. Auf diese Weise ist es uns gelungen, Vorträge/Ansprachen von drei Geistlichen in der Karwoche 1924 zu identifizieren. In den Monaten vorher haben wir keine Hinweise auf Vorträge/ Ansprachen Geistlicher gefunden.

Aufgrund des historischen Rundfunkprogramms deutet also aktuell alles darauf hin, dass in der Karwoche 1924 die ersten katholischen und evangelischen religiösen Beiträge im Rundfunk gelaufen sind.

Spürnasen und Hobbydetektive aufgepasst! Auf der Suche nach historischen Daten und für die Prüfung wichtiger Informationen verschlägt es uns oftmals auch in Archive und Bibliotheken - so wie letzte Woche. Da waren Elena Haase und Marthe Wierenga im DigiLab der ULB und haben sich zwei Rollen Mikrofiches angeschaut (mit mehreren 1000 Seiten!!), um der ungelösten Frage auf den Grund zu gehen, an welchem Datum die allererste Radiopredigt gehalten wurde.

Ob uns das wohl gelungen ist?

Fotos

Passend zum Valentinstag ein paar romantische (?) Fakten rund ums Radio! Gilt das Radio für viele heutzutage nur als Hintergrundmedium, zum Beispiel beim Autofahren oder beim Kochen, bot das Radio früher eine beliebte Gelegenheit, um sich mit der ganzen Familie oder mit Freunden vor dem Gerät zu versammeln. Wer weiß, vielleicht kam so auch das ein oder andere romantische Date zustande?

Fakt ist, dass das Radio eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht hat. Wer sich für die Geschichte des Rundfunks und insbesondere für die technischen Entwicklungen des Radios interessiert, wird fündig im Museum für Energiegeschichte(n) Helmstedt und im Museum für Kommunikation Frankfurt!

Fotos

Heute ist der Welttag des Radios! Seit dem Jahr 2012 feiern wir jedes Jahr am 13. Februar die Bedeutung des Kommunikations- und Massenmediums. Trotz des Einflusses von Fernsehen und Internet schalten weltweit mehr als sechs Milliarden HörerInnen das Radio an. Damit ist es das Medium mit der stärksten Reichweite.

Fotos

Radio Vatikan ging am 12. Februar 1931, um 16.30 Uhr, offiziell auf Sendung.

In seiner allerersten Radioansprache richtete sich der damalige Papst Pius XI. mit der Botschaft

„Qui arcano Dei consilio“ (dt.: „Welcher, durch Gottes unergründlichen Ratschluss...“)

an die faszinierte Öffentlichkeit. Das Radio war und ist für den Heiligen Stuhl noch immer ein wichtiges Kommunikationsmittel in Sachen Werte- und Glaubensvermittlung.

Mehr gibt es hier.

Fotos

Viele negative Zuschriften erhielt der Bischof von Münster im Jahre 1963. In der St. Petri-Kirche in Münster trat eine Sängerin auf, die einschlägige Kirchenlieder in einer Jazz-Version darbot. Das Konzert war ein Versuch, Religion moderner zu gestalten und die jüngere Generation zu erreichen. Die ältere Generation zeigte sich allerdings ganz und gar nicht begeistert, wie die folgenden Briefausschnitte zeigen.

Fotos

„Es ist mir eine Freude, Sie am Morgen von dem Sender Hamburg zu hören!“ Diese und viele andere Zuhörerschriften erreichten die Sender, Autoren und auch die Bischöfe der einzelnen Bistümer in den 1950er Jahren. Hörerinnen und Hörer der Radiopredigten in ganz Deutschland waren auch fleißige Leserbriefschreiber. In diesem und den folgenden Posts werden wir euch ein paar Feedbacks vorstellen. Seid gespannt, denn nicht immer fielen sie positiv aus!

Fotos

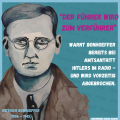

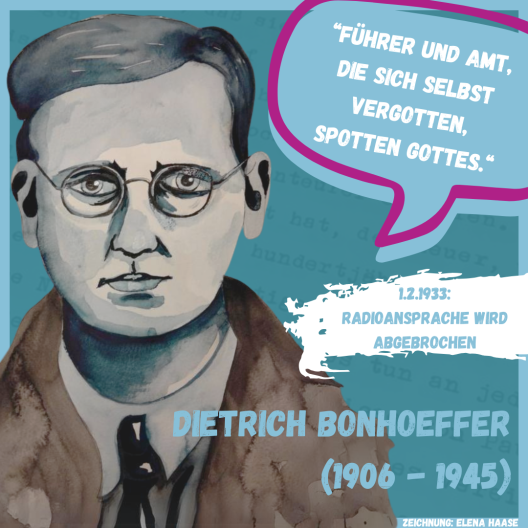

Heute am 1. Februar 1933 warnte der junge evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer als einer der ersten öffentlich im Radio vor Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus. Hitler hatte gerade vor zwei Tagen die Macht ergriffen. Bonhoeffer fand bemerkenswert deutliche Worte, um vor dem „Führer und Verführer“ zu warnen. Wegen angeblicher Zeitüberschreitung wurde die Übertragung seiner Radioansprache vorzeitig abgebrochen. Seine letzten Worte, die im Rundfunk zu hören waren, lauteten: “Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes.“

Seine gesamte Rede von acht Seiten ist uns bis heute überliefert und kann unter folgendem Link gelesen werden: D. Bonhoeffer: Wandlungen des Führerbegriffes in der jungen Generation.

Einsehbar in der Staatsbibliothek Berlin, in Teilen online.

Weitere interessante Quellen zu Bonhoeffer und seinem Widerstand sind zum Beispiel folgende kurze Artikel und Radiobeiträge, die uns auch als Quellen gedient haben:

Fotos

Gerade befassen wir uns mit den Hörerzuschriften aus der Anfangszeit der Radiopredigen, um uns ein Bild davon zu machen, wie die Hörerschaft auf das neue Format der Radiopredigten reagierte. Einige haben nicht nur an die Verfasser der Radiopredigten und die Sender geschrieben, sondern auch an die örtlichen Zeitungen. Aus einem Leserbrief von 1931 erfahren wir, dass die Radiopredigten sogar gegen Heimweh in der Fremde helfen konnten!

Fotos

Wann gab es die erste Predigt oder religiöse Ansprache im Radio? Bis heute kann man es nicht eindeutig sagen. Wir haben kaum Tonmitschnitte oder Manuskripte aus der Anfangszeit vor 100 Jahren. Feststeht allerdings, dass fast alle deutschen Radiosender im Laufe des Jahres 1924 sonntagmorgens Radiopredigten, meist unter dem Titel „Morgenfeiern“ oder „Morgenandachten“ mit in ihr regelmäßiges Programm aufnahmen. Daher können wir in diesem Jahr, 2024, das 100-jährige Jubiläum der Radiopredigten feiern!

Fotos

Religion war von Anfang an Teil des Deutschen Hörfunks. Noch bevor 1923 das erste offizielle Radioprogramm in Berlin seinen Betrieb aufnahm, war es Technikern der deutschen Reichspost am 22. Dezember 1920 gelungen, ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert mit Musik und religiösen Texten zu übertragen.

Seit Monaten hatten die Postangestellten mit einem selbstgebauten Lichtbogensender experimentiert und versucht, statt einzelnen Tönen in morseähnlicher Form auch Sprache und Musik zu übertragen. Die Versuche waren so spektakulär, dass auch die Auslandspresse darüber berichtete. So hieß es in einer luxemburgischen Tageszeitung, dass der Leiter der Radiostation so deutlich zu hören gewesen sei, als säße er in einer verborgenen Ecke des Zimmers!

Gehört wurde die Sendung tatsächlich vor allem im Ausland, da in Deutschland nur Mitarbeitern der deutschen Reichspost das Abhören von Radiowellen erlaubt war. Es kann jedoch von einer unbekannten Anzahl von Schwarzhören mit selbstgebauten Rundfunk-Empfängern ausgegangen werden. Einer von ihnen meldete sich aus Kiel mit den Worten:

„Musik tipptopp. Heute Abend ein Hoch für euer Spezielles– frohes Fest!“

Aber auch Glückwünsche aus der ganzen Welt trafen ein und meldeten, dass das Konzert „ausgezeichnet“ und „ohne Nebengeräusche“ zu hören war.

Quellen: Museum Funkerberg; Escher Tageblatt vom 23.12.1920, Seite 3; Fischer, Jörg-Uwe (2020); Gunkel, Christoph (2020).

Fotos

Wie kommt es, dass wir mitten zwischen David Guetta und Katy Perry einen religiösen Beitrag im Radio hören? Die Antwort darauf liegt im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist in Art. 5 Abs. 1 im Gesetz zur Rundfunkfreiheit festgeschrieben, dass die Kirchen ein Recht auf Mitwirkung in Hörfunk und Fernsehen haben. Man hatte aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus gelernt: nie wieder sollte nur eine einzige Meinung in den Medien vertreten werden!

Um Weihnachten 1906: Eine Sensation gelingt - und doch bleibt sie fast unbemerkt: Der kanadische Forscher Reginald Fessenden schafft es erstmals, nicht nur Morsecodes zu funken, sondern auch Musik und gesprochene Nachrichten über weite Strecken zu senden.

In seiner Funkstation sitzend, die einem Wohnzimmer mit Klavier und Technik gleicht, spielt er auf der Violine und liest die Weihnachtsgeschichte. Gesendet wird seine Botschaft an die Schiffsmannschaften auf hoher See, die Weihnachten nicht zu Hause verbringen können.

100 Jahre Religion im Radio! Nachdem 1923 die ersten Radioprogramme in Deutschland auf Sendung gingen, folgten 1924 die ersten religiösen Beiträge. Das 100-jährige Jubiläum der Radiopredigt nehmen wir zum Anlass, um unter dem Motto „100 Jahre – 100 Posts“ spannende Erkenntnisse aus unserem DFG-Forschungsprojekt „Sprache und Konfession im Radio“ zu teilen - und einen Blick in die Radiopredigten der letzten 100 Jahre zu werfen.

Welche Themen und Gedanken finden sich eigentlich in Radiopredigten, die in der Adventszeit gesendet werden? Hört gerne mal rein! Was gehört für euch zum Advent dazu?

Fotos

Frisch aus der Presse! Unsere erste Projektpublikation im Verlag De Gruyter, in der Jan Oliver Rüdiger und ich Radiopredigten aus Kirche in 1LIVE von 2012-2021 sprachlich untersuchen. Spannende Ergebnisse und erste Unterschiede zwischen katholischen und evangelischen Radiobeiträgen!