Exponat-Patenschaften

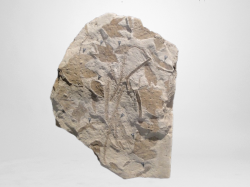

Bereits 1824 wurde der Vorläufer des Geomuseums, das „museum mineralogicum et zoologicum“ gegründet. Im neuen Geomuseum werden rund 2.300 originale Exponate aus der mineralogischen und der geologisch-paläontologischen Sammlung gezeigt. Viele Exponate sind von hohem wissenschaftlichen Wert und neben dem Ahlener Mammut, dem Wappentier des Geomuseums, in 14 Themenbereichen ausgestellt.