Konzeptualisierung sozialer Kompetenzen

Unser Verständnis sozialer Kompetenzen lässt sich entlang fünf zentraler Fragen beschreiben. Sie bilden die Grundlage unserer wissenschaftlichen Arbeit am CeSoS.

Unser Verständnis sozialer Kompetenzen lässt sich entlang fünf zentraler Fragen beschreiben. Sie bilden die Grundlage unserer wissenschaftlichen Arbeit am CeSoS.

Soziale Kompetenzen sind zentrale Schlüsselqualifikationen für ein erfüllendes und erfolgreiches Leben. Sie ermöglichen es Menschen, in sozialen Situationen angemessen, wirkungsvoll und flexibel zu handeln, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld.

Menschen mit ausgeprägten sozialen Kompetenzen können (unter anderem)

Soziale Kompetenzen stärken nicht nur das individuelle Wohlbefinden und die berufliche Wirksamkeit, sondern leisten auch einen Beitrag zu einem respektvollen, kooperativen und belastbaren gesellschaftlichen Miteinander.

Der Begriff „soziale Kompetenzen“ – häufig auch als social skills bezeichnet – wird in Wissenschaft und Praxis oft uneinheitlich verwendet. Wir vertreten ein verhaltensnahes Verständnis sozialer Kompetenzen:

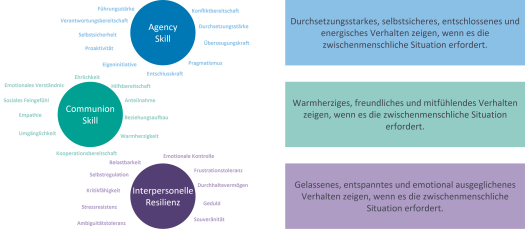

Soziale Kompetenzen umfassen die Gesamtheit der Kompetenzen (Skills), welche effektives Handeln in zwischenmenschlichen Situationen fördern, und zeigen sich darin, wie gut es Personen gelingt, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, wenn es die zwischenmenschliche Situation erfordert.

Sie betreffen also das, was Menschen in sozialen Kontexten tun können, um konstruktiv zu interagieren, Beziehungen zu gestalten, gemeinsam Ziele zu erreichen oder mit Herausforderungen im Miteinander umzugehen. Unser Fokus liegt dabei auf dem tatsächlichen Verhalten, also darauf, was Personen in konkreten Situationen tun, wenn es darauf ankommt. Es geht weniger um typisches Verhalten oder Potenziale, sondern darum, wie gut es ihnen gelingt, in entscheidenden Momenten passend zu handeln.

Soziale Kompetenzen sind von interpersonellen Stilen abzugrenzen, also von relativ stabilen Mustern sozialen Verhaltens, wie sie im klassischen Verständnis von Persönlichkeitseigenschaften beschrieben werden. Diese Stile beziehen sich darauf, wie sich Menschen typischerweise in sozialen Situationen verhalten – zum Beispiel eher durchsetzungsstark, zurückhaltend oder einfühlsam. Sie spiegeln das durchschnittliche Verhalten über verschiedene Situationen hinweg wider.

Soziale Kompetenzen hingegen beziehen sich auf maximales Verhalten. Sie beschreiben, wie gut es Personen gelingt, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, wenn eine konkrete soziale Situation sie erfordert. Eine Person, die im Alltag eher zurückhaltend ist, kann in entscheidenden Momenten durchaus überzeugend und durchsetzungsfähig handeln.

In der Forschung wurden unterschiedliche Ansätze entwickelt, um soziale Kompetenzen zu unterteilen. Häufig basieren diese auf sogenannten Top-down-Modellen: Aus theoretischen Konzepten, Anforderungsanalysen oder Experteneinschätzungen werden relevante Kompetenzen abgeleitet und systematisch zusammengefasst. Solche Modelle liefern wertvolle Hinweise darauf, welche sozialen Kompetenzen in verschiedenen Kontexten als bedeutsam gelten. Sie unterscheiden sich jedoch häufig in Anzahl, Struktur und Abstraktionsebene.

Wir ergänzen diese theoretisch fundierten Ansätze durch eine verhaltensorientierte und empirisch gestützte Perspektive. Ausgangspunkt ist das konkrete Verhalten von Personen in sozialen Situationen. Ziel ist es zu analysieren, wie sich individuelle Unterschiede im Verhalten zeigen und wie sich daraus empirisch sinnvolle Muster ableiten lassen. Denn nur wenn sich soziale Kompetenzen im Verhalten klar voneinander unterscheiden, können sie auch zuverlässig erfasst und gezielt gefördert werden.

Auf der Grundlage unserer Forschung (siehe) unterscheiden wir drei zentrale Kernbereiche sozialer Kompetenzen. Diese drei Kernbereiche ermöglichen eine differenzierte, verhaltensnahe Beschreibung sozialer Kompetenzen. Je nach Situation können sie einzeln oder in Kombination relevant sein.

Mehr Informationen zur Erfassung finden sich hier: Erfassung sozialer Kompetenzen